Attentat 1942

Ein Adventure durch die tschechische Erinnerung an die deutsche Besatzung

Das Spiel

‘Attentat 1942’ ist ein von Historikern der Karls-Universität und der tschechischen Akademie der Wissenschaften entwickeltes und von dem Studio ‚Charles Games‘ umgesetztes Computerspiel. Das 2017 veröffentlichte Spiel ist eine Nachfolgeversion des 2015 erschienenen Spiels ‚Československo 38-89: Atentát‘ (dt.: Tchechoslowakei 38-89: Attentat) und hat mehrere tschechische und internationale Spielepreise gewonnen.

Basierend auf historischen Forschungen und Zeugenberichten hat es einen didaktischen Anspruch und richtet sich in erster Linie an Schüler, ist aber auch für geschichtsinteressierte Erwachsene geeignet. In Deutschland war das Spiel aufgrund der themenbedingt enthaltenen Zeichen und Symbole des Nationalsozialismus zunächst nicht erhältlich. Erst nach einer Anpassung der Verwaltungspraxis wurde der Verkauf 2018 erlaubt.

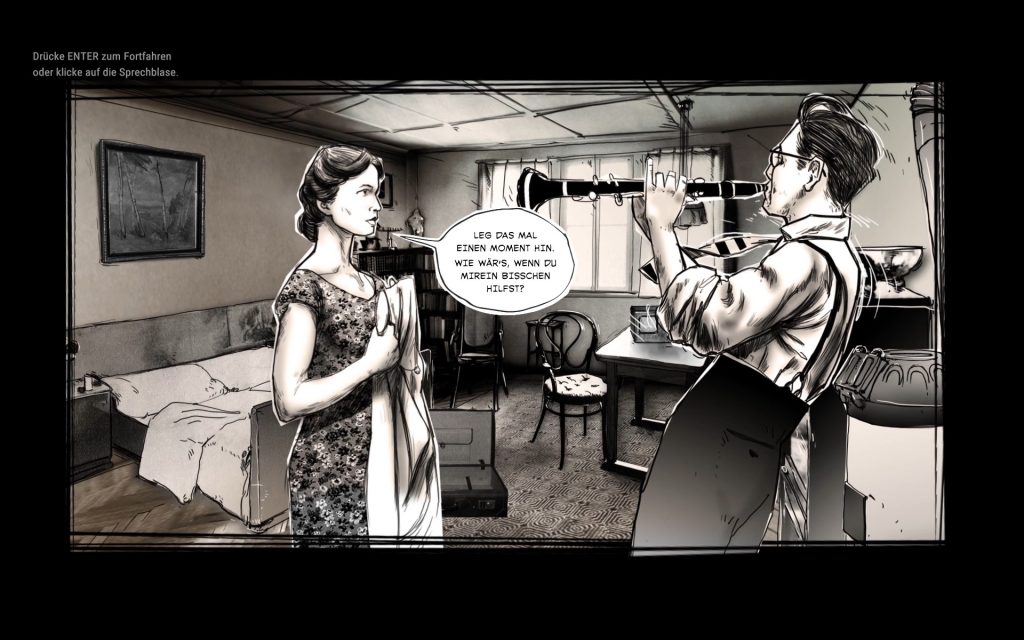

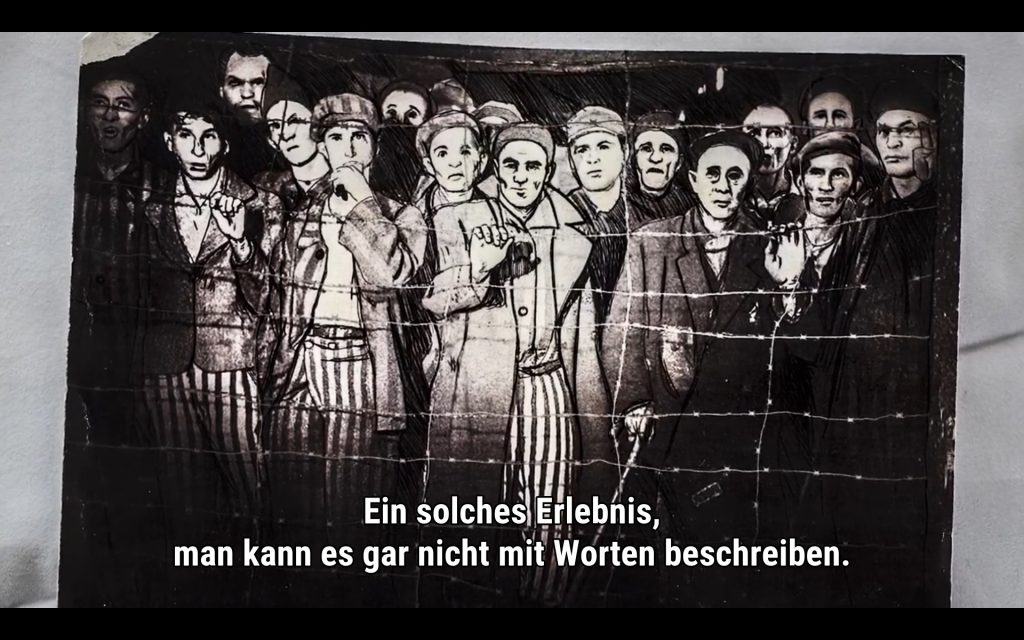

Im Kern verbindet ‚Attentat 1942‘ Elemente des Adventure-Genres mit Aspekten der historischen Arbeit mit Zeitzeugen. Im Vordergrund stehen dabei Videosequenzen mit interaktiven Gesprächssituationen, die von kleinen Spielen und historischen Hintergrundinformationen ergänzt werden. Die Videos werden dabei mit Zeichnungen und kleinen Comics kombiniert und so verschiedene zeitliche Dimensionen des Spiels kenntlich gemacht.

Story

Thematischer Hintergrund des Spiels ist die durch Repression und Verfolgung gekennzeichnete Situation im besetzten Prag infolge des erfolgreichen Attentats tschechischer Widerstandskämpfer auf Reinhard Heydrich im Jahr 1942, Leiter des deutschen Reichssicherheitshauptamts und stellvertretender Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.

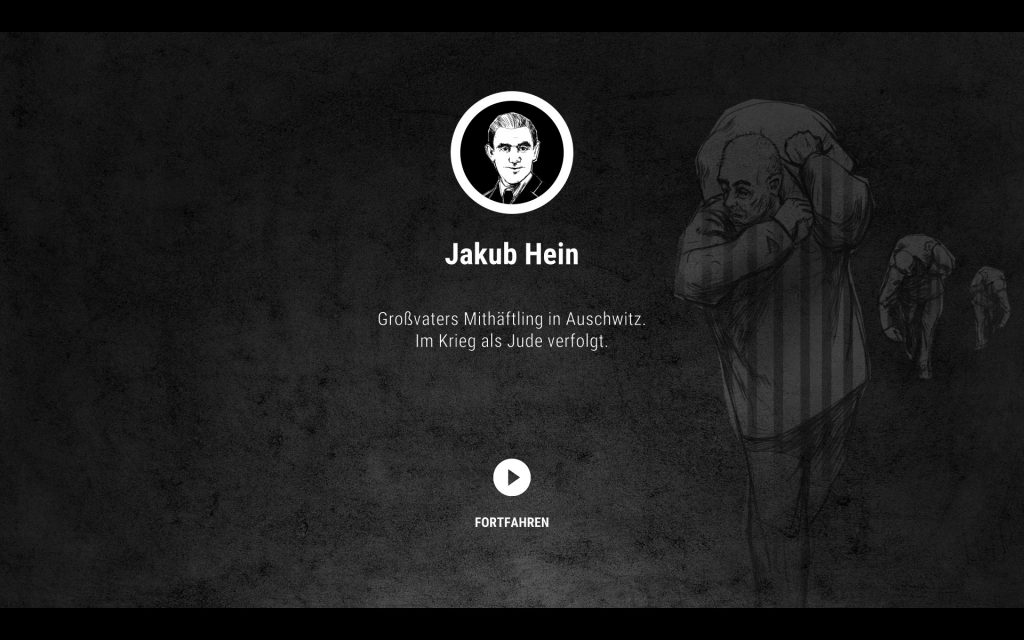

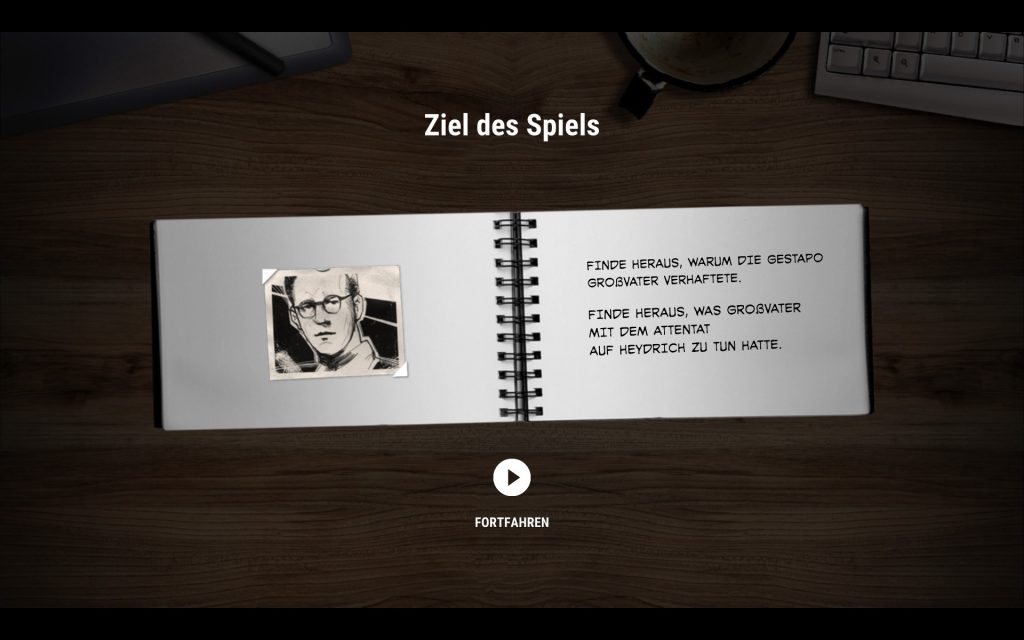

In der heutigen Zeit geht der Spielende durch Befragung von Zeitzeugen der Frage nach, weshalb sein Großvater damals von den Besatzern verhaftet wurde und inwiefern dieser mit dem Attentat in Verbindung stand. Im Stil eines Adventures bewegt er sich in einem Viertel der tschechischen Hauptstadt Prag zwischen seiner Großmutter, Nachbarn, Bekannten und Freunden der Familie und anderen Zeitzeugen hin und her, denen über Multiple Choice geschickt Informationen entlockt werden müssen. Allmählich setzt sich so ein Bild von den Umständen der Verhaftung des Großvaters und dem betroffenen Personenkreis zusammen.

Die Personen und der gewählte Fall sind fiktiv, basieren aber auf historisch belegten Erfahrungen von Zeitgenossen. In den Gesprächen sieht sich der Spieler mit den alltäglichen Nöten, den Ängsten aber auch inneren Spannungen in der unbeteiligten tschechischen Bevölkerung angesichts der repressiven Maßnahmen des deutschen Besatzungsregimes und seiner Deportations- und Vernichtungspolitik konfrontiert. Ausgeübte Zwänge, Machtverhältnisse, Spaltung und Misstrauen zwischen Nachbarn, familiäre Konflikte und auch die Kollaboration mancher Tschechen mit den deutschen Besatzern werden eindrücklich dialogisch vor Augen geführt. Das historische Ereignis mit all seinen Auswirkungen – die nicht zuletzt bis in die Gegenwart des neugierigen Spielenden reichen – wird in seiner alltagsgeschichtlichen Dimension erkundet.

Spielprinzip und Spielelemente

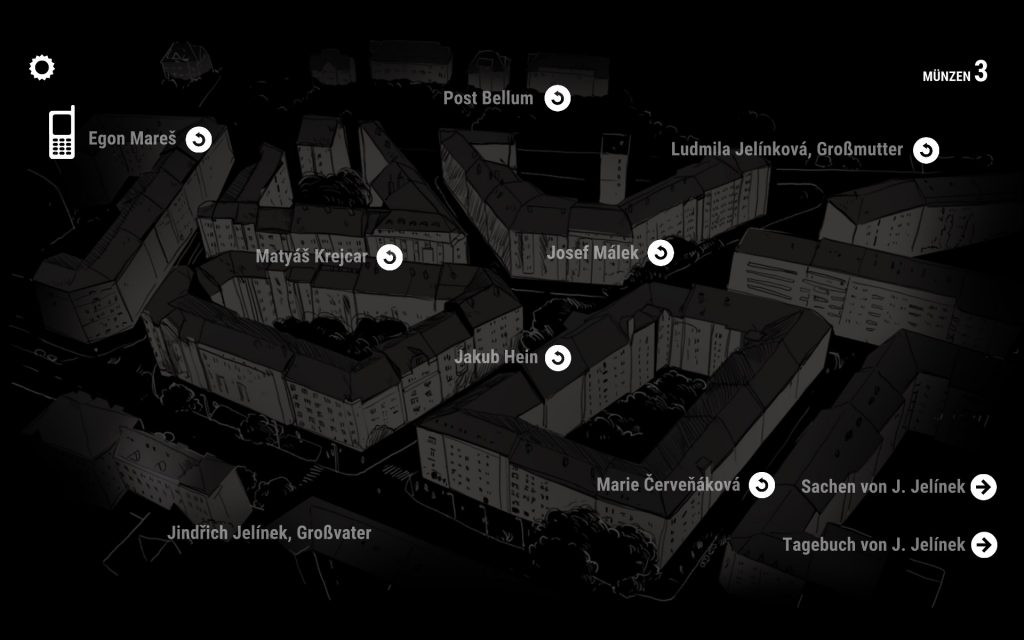

Ausgangspunkt des Spiels ist eine gezeichnete Ansicht des Prager Viertels, in dem die Großeltern des Spielenden lebten bzw. leben. Auf dieser Navigationsoberfläche kann er jene Personen, mit denen er sprechen möchte, an ihren Wohnorten auswählen.

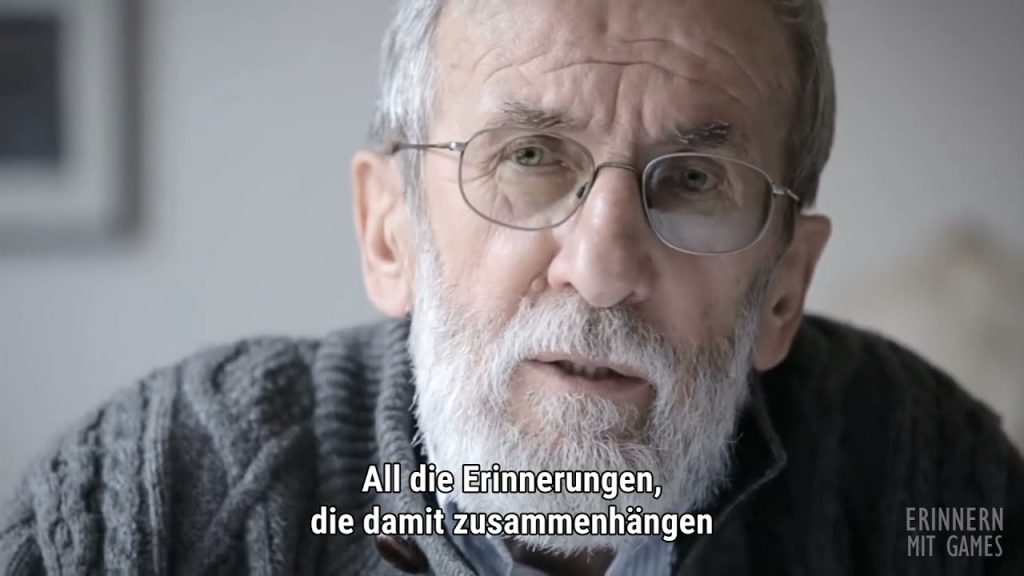

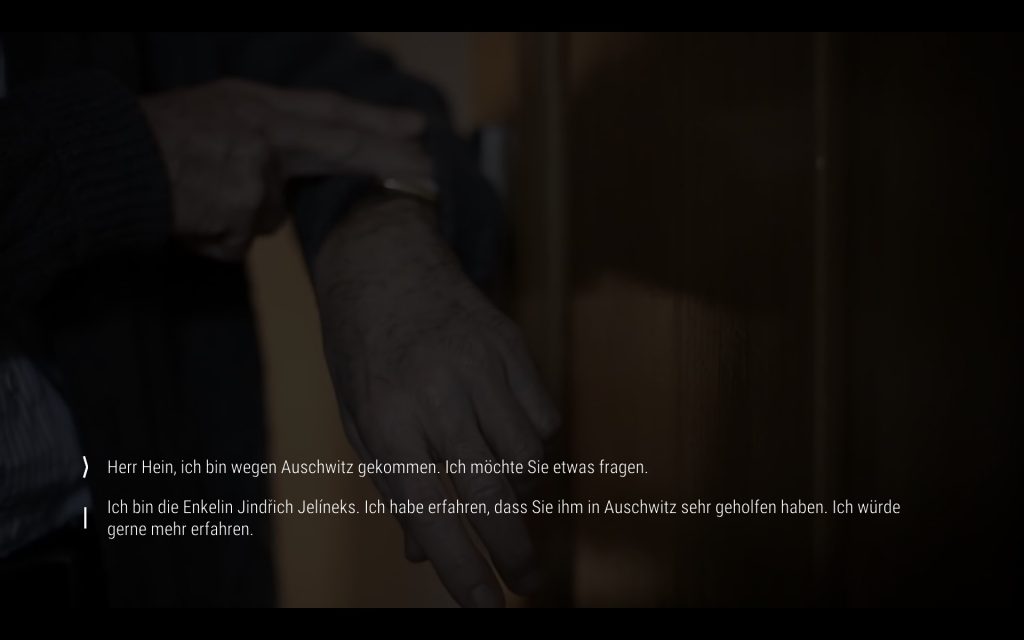

Bei Auswahl einer der fiktiven Zeitzeugen öffnet sich ein Video, in dem der Spielende zunächst von der Person begrüßt wird. Die Audiospuren sind in tschechischer Originalsprache gehalten und mit Untertiteln ausgestattet. Nach Ablauf jeder Videosequenz werden per Text mehrere Fragen zur Auswahl eingespielt, die der Person gestellt werden können und auf die sie jeweils spezifisch reagiert.

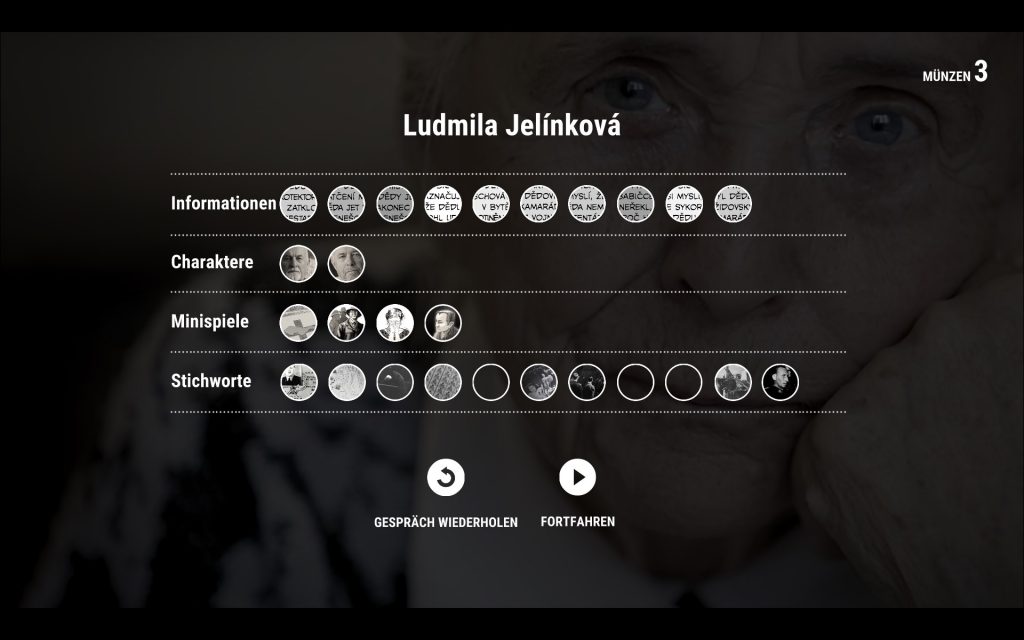

©Charles Games, Prag

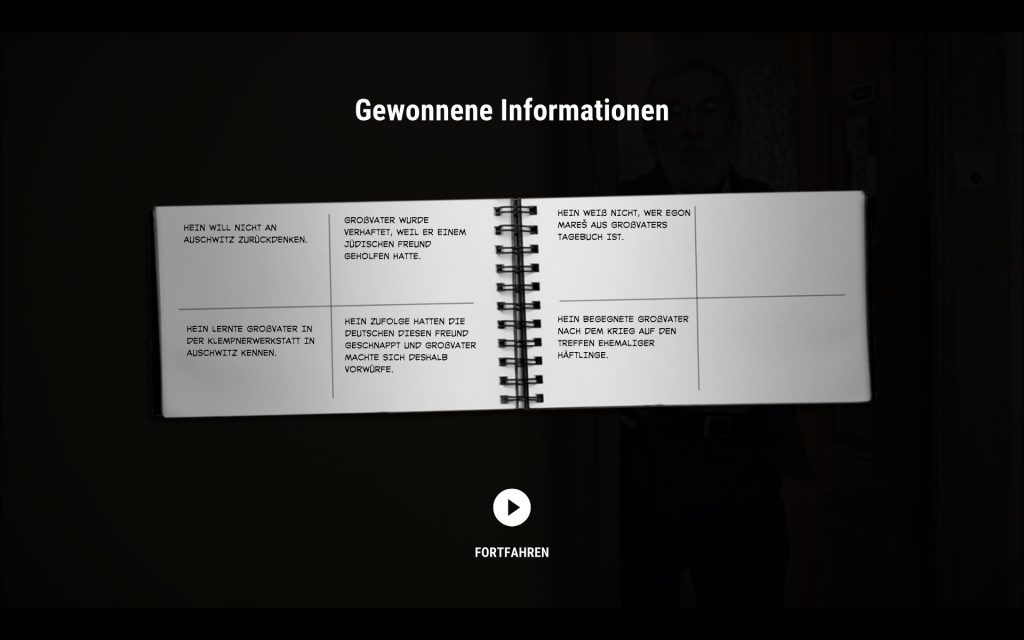

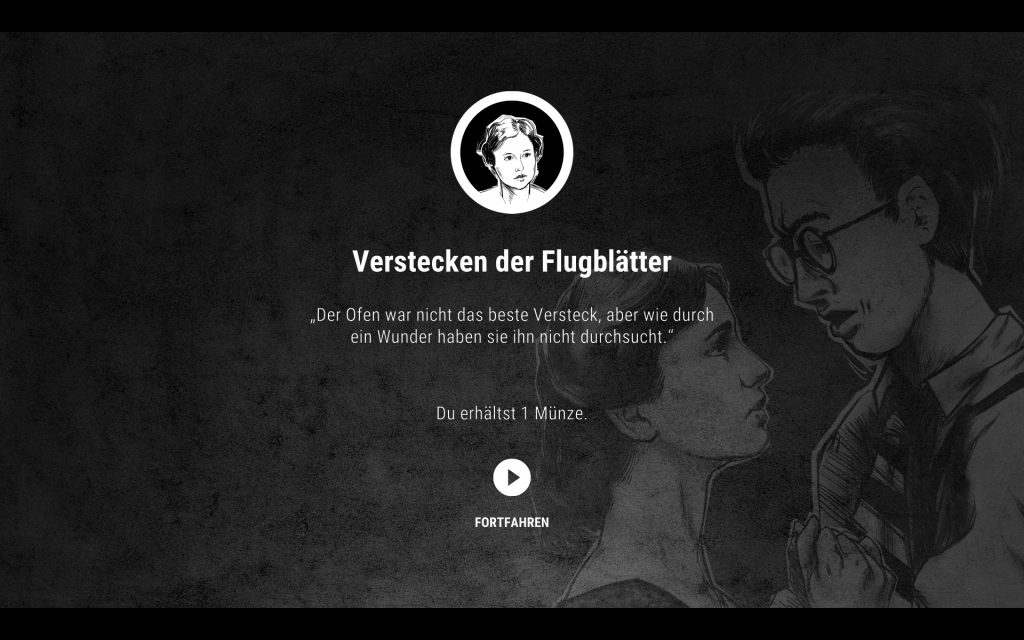

Dabei muss man sensibel vorgehen, kann ungeschicktes Fragen doch zu einem vorzeitigen Ende des Gesprächs führen. Die in einem Gespräch jeweils gewonnenen relevanten Informationen zu den Ereignissen um die Verhaftung des Großvaters durch die Nazis werden dem Spielenden in einer Übersicht angezeigt. Darüber hinaus erhält er hier Hinweise auf die bei einer Person noch zu gewinnenden Informationen. Durch den Einsatz von Münzen, die man u.a. durch erfolgreiche Nachfragen erhält, kann der Spielende Gespräche auch wiederholen und eine alternative Fragestrategie versuchen.

Mit wachsendem Kenntnisstand über den Fall und den damals involvierten Personenkreis werden, wie in Adventure-Games üblich, weitere Gesprächspartner oder auch neue Frageoptionen bei bereits besuchten Personen freigeschaltet, so dass ein erneutes Gespräch lohnend oder sogar notwendig ist. Insgesamt kann der Spielende 10 Personen bzw. Einrichtungen besuchen.

©Charles Games, Prag

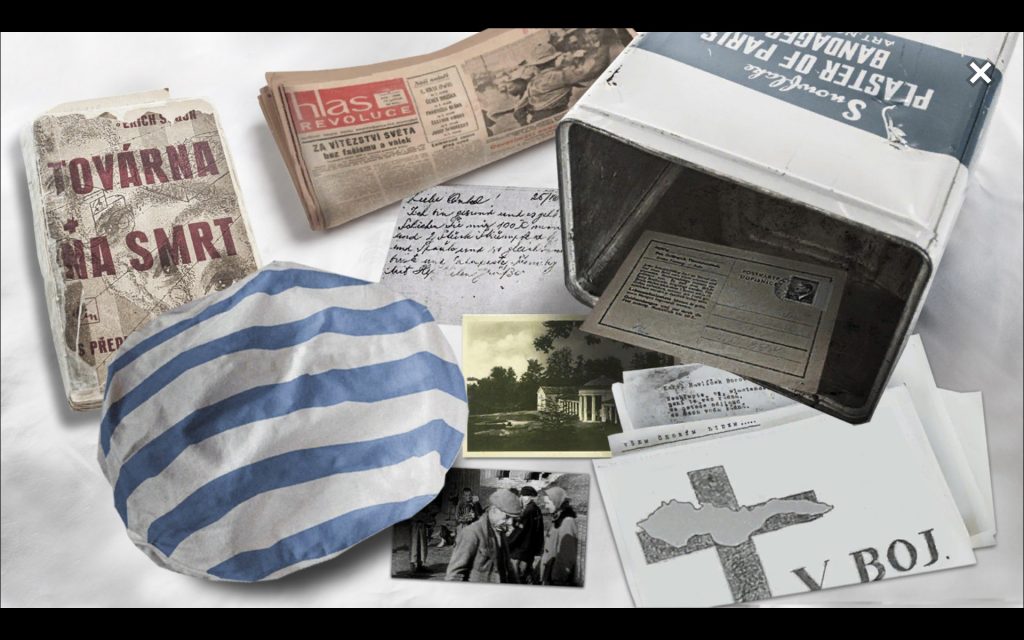

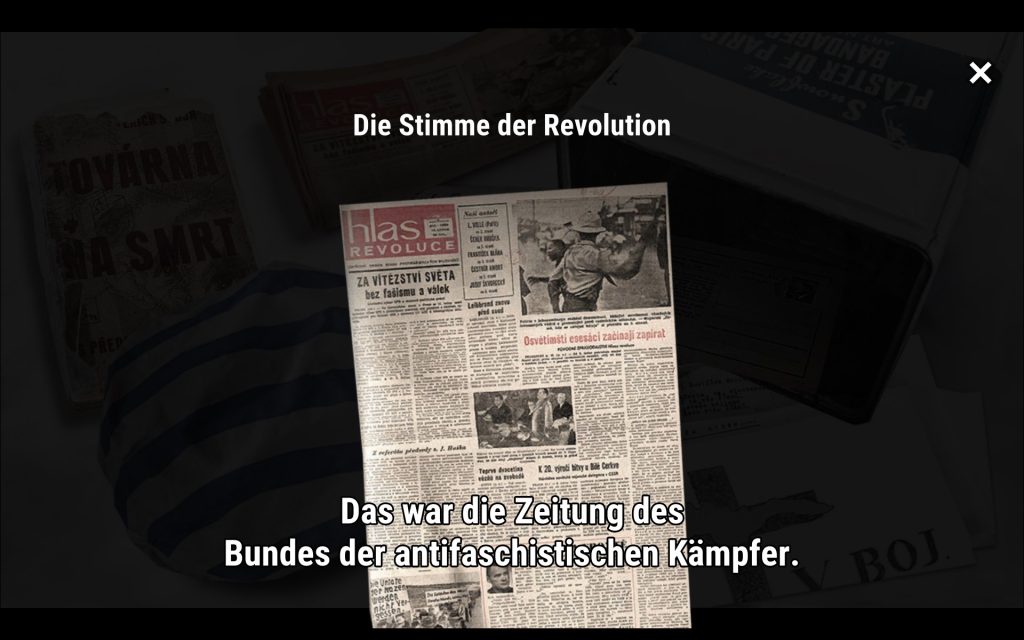

Bei einigen der Zeitzeugen erhält der Spielende bei entsprechender Befragung Gelegenheit, weitere Informationsquellen zu konsultieren. So bietet etwa die Großmutter dem Spielenden an, einen Karton mit Briefen und einem Tagebuch aus der Zeit der Besatzung zu durchforsten. Der Karton und sein Inhalt erscheinen als Graphik und jedes Dokument lässt sich seitenweise durchlesen, wobei bei weitem nicht alle Inhalte für den Fall des verhafteten Großvaters relevant sind, was eine realistische Quellensituation und die Arbeit mit typischen historischen Zeugnissen aus der Zeit simuliert. Die von den Spielemachern entwickelten Zeitzeugencharaktere weisen, was ihr Geschlecht, ihren soziokulturellen Hintergrund, ihre politische Einstellung, und ihre Haltung gegenüber den Besatzern angeht, ein differenziertes Spektrum auf.

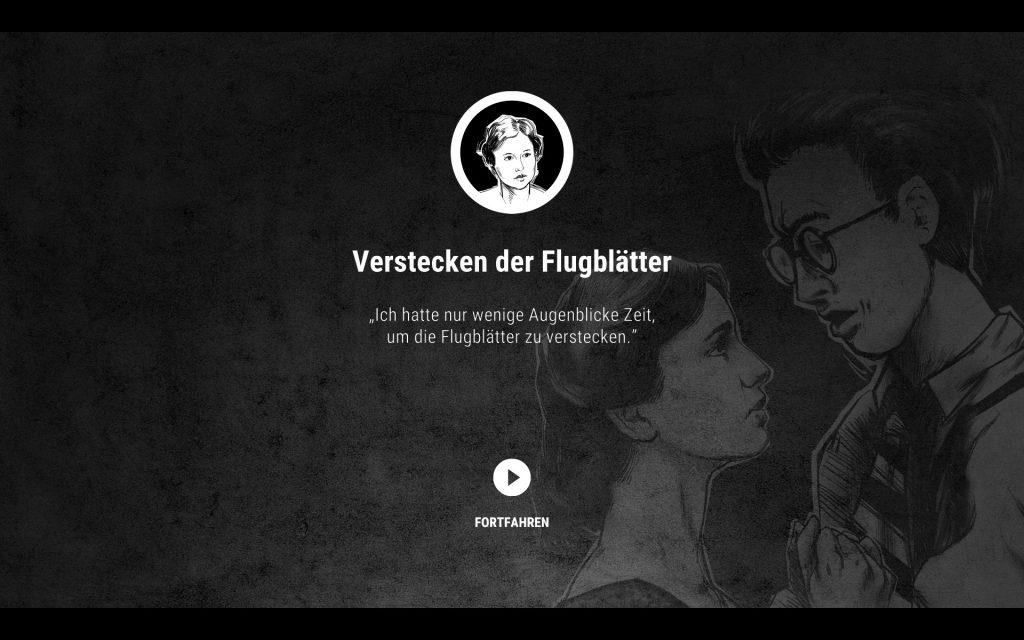

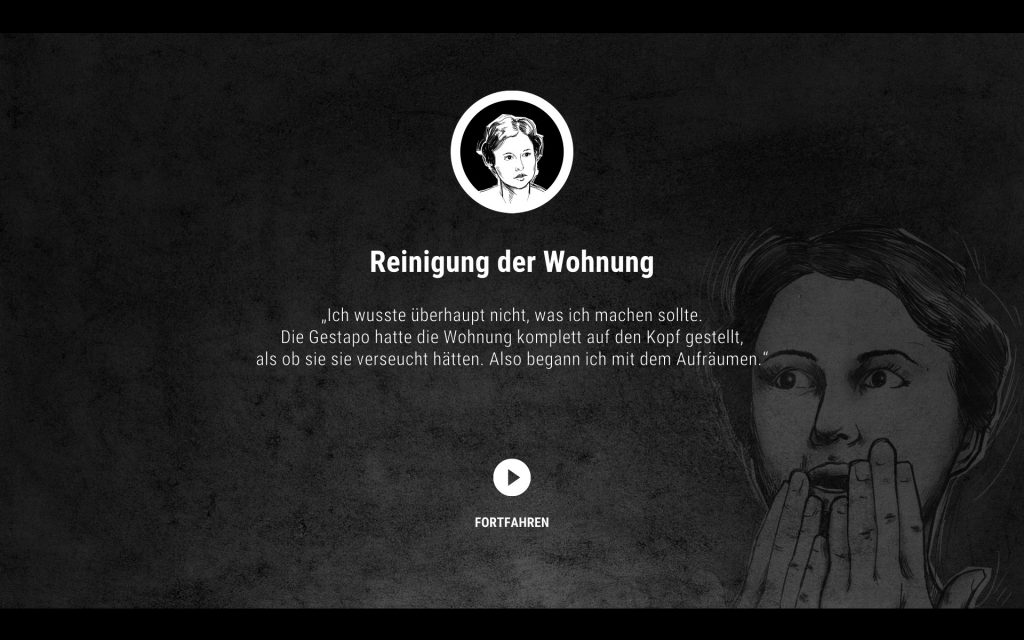

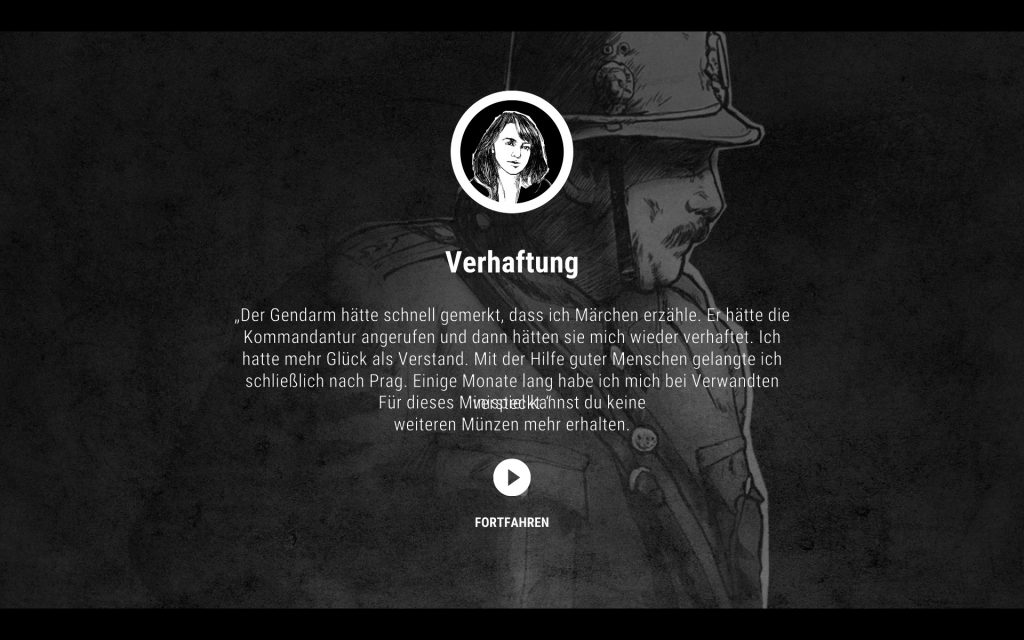

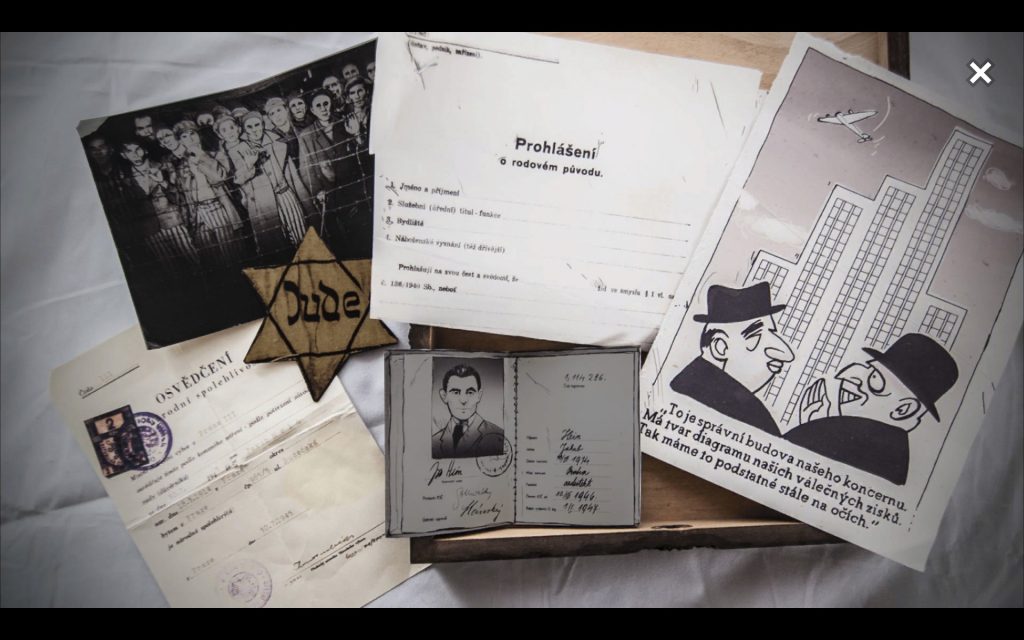

Ein weiteres Element von ‚Attentat 1942‘ sind kleine Spiele, die sich wie die genannten Möglichkeiten zur Quellenrecherche ebenfalls aus den Gesprächen mit den verschiedenen Personen ergeben und Episoden aus deren Erzählungen aufgreifen. Der Spielende schlüpft dabei in deren Rolle im Jahr 1942 und wird mit deren Entscheidungsmöglichkeiten oder Zugzwängen in verschiedenen Situationen konfrontiert. Diese Minispiele sind ebenfalls graphisch als Comics oder als an schwarz-weiß Fotos angelehnte Zeichnungen mit anklickbaren Handlungsoptionen umgesetzt. Der visuelle Kontrast zu den Gesprächsvideos mit den realen Personen signalisiert dabei das Eintauchen in eine andere Zeitebene. In diesen Spielen geht es v.a. darum, einer Verhaftung durch die Deutschen zu entgehen. So muss der Spielende z.B. vor einer drohenden Wohnungsdurchsuchung durch die Gestapo bei der Großmutter entscheiden, wo er Flugblätter verstecken will, die sich gegen die Besatzer richten.

©Charles Games, Prag

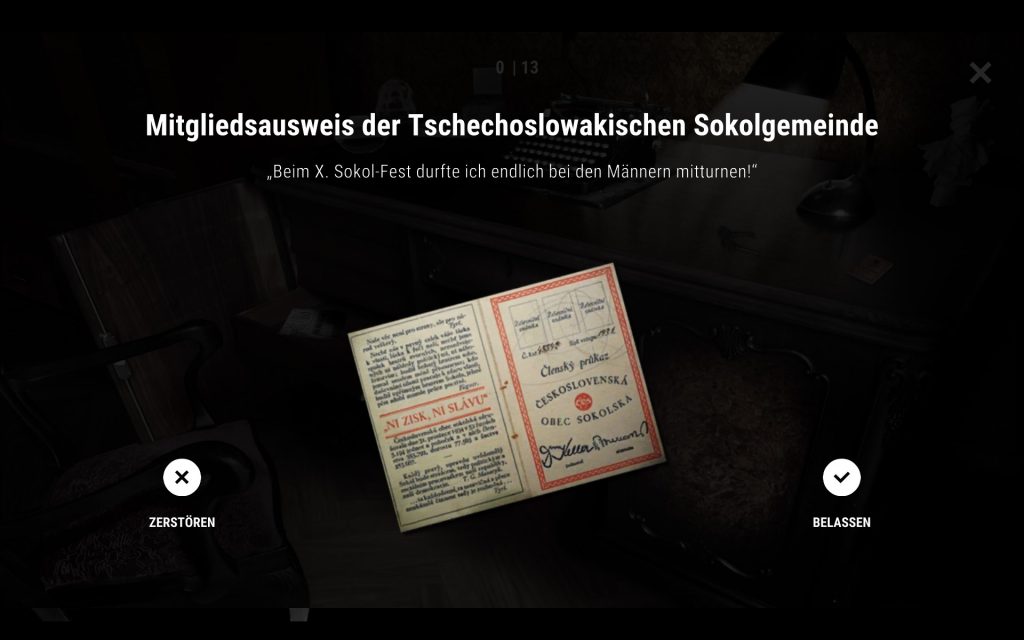

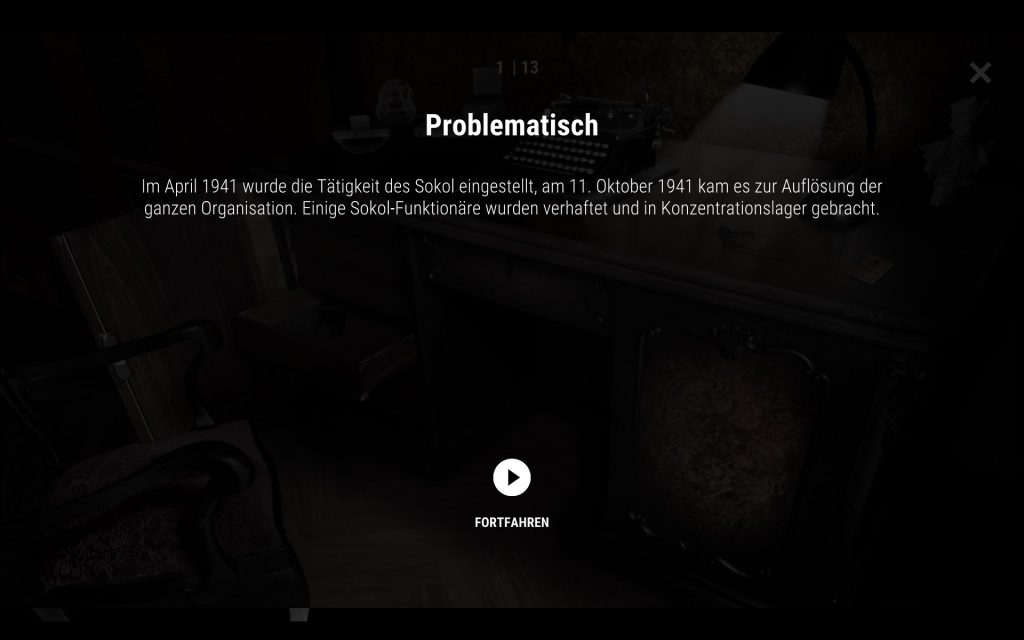

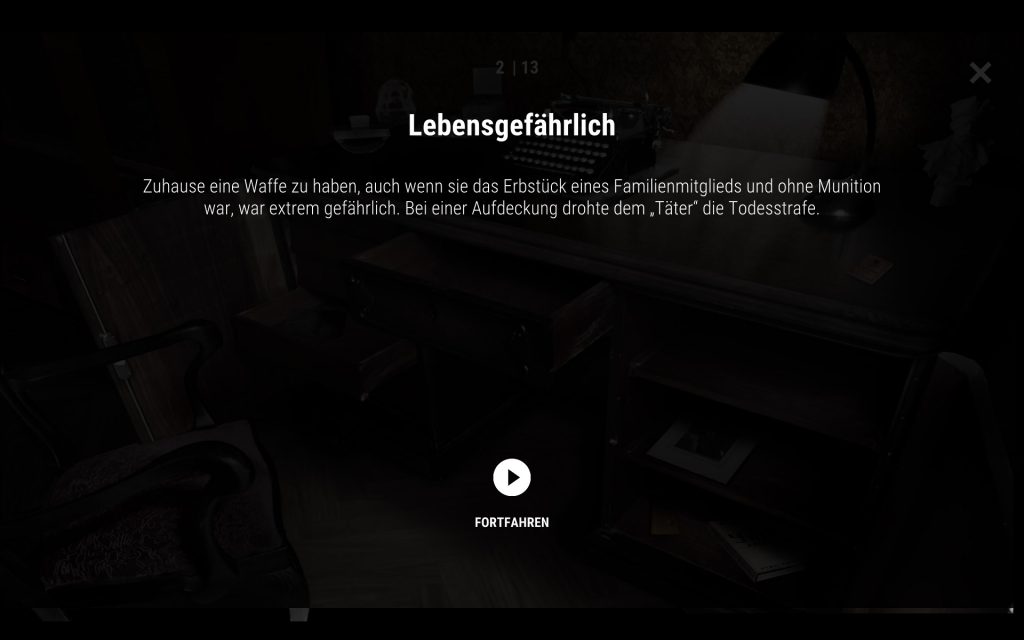

An anderer Stelle geht es darum, potenziell verfängliche Objekte wie eine alte Dienstpistole oder Dokumente verschwinden zu lassen. Nach jeder Auswahl erhält der Spielende hier Informationen zu den mit den Objekten verbundenen deutschen Strafmaßnahmen und zu den Hintergründen der jeweiligen Gegenstände. Im Fall des Mitgliedsausweis einer bestimmten tschechischen Vereinigung sind das zum Beispiel Ausführungen zu Haltung der deutschen Besatzer gegenüber dieser Institution oder allgemeine Informationen zu politischen Strömungen und gesellschaftlichen Realitäten in Tschechien zu der Zeit.

©Charles Games, Prag

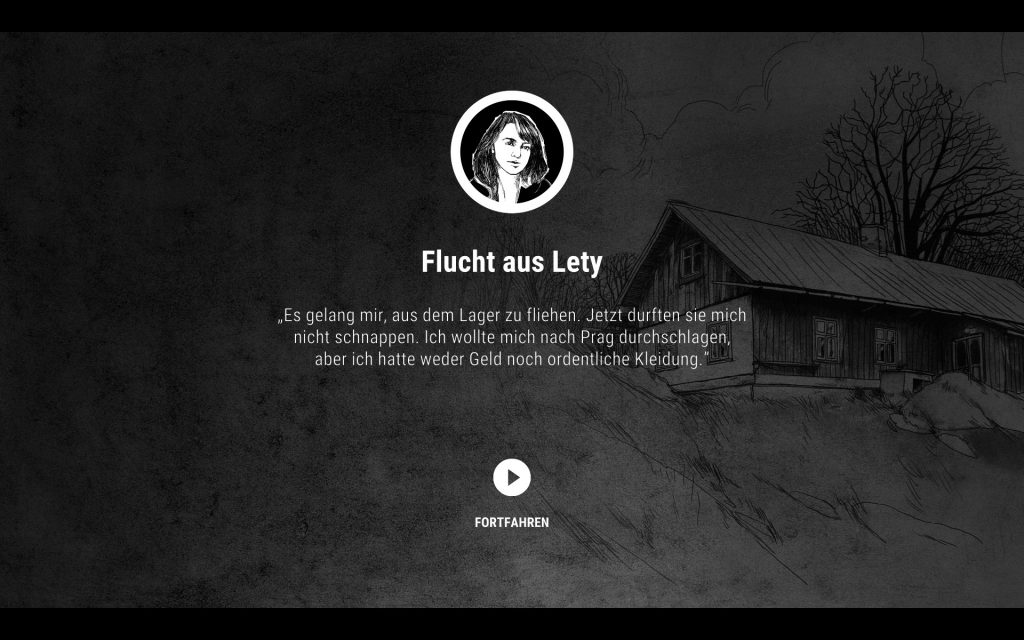

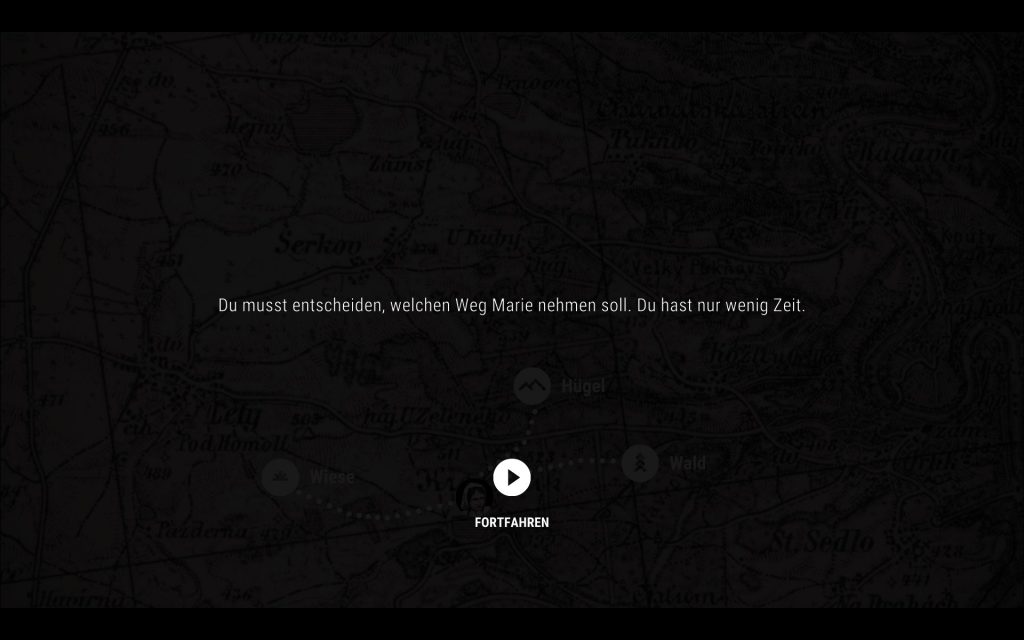

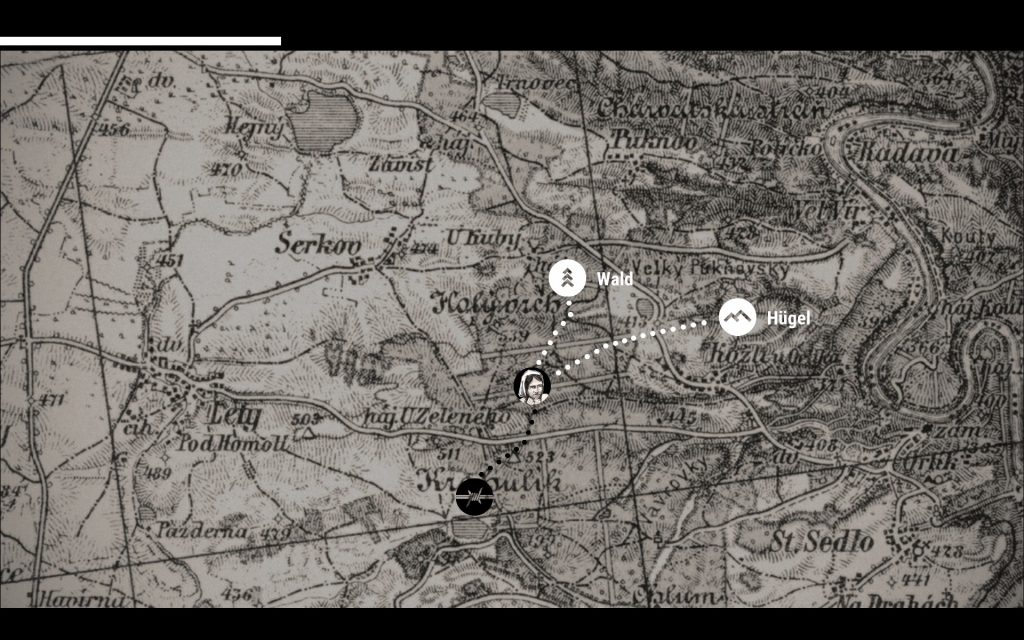

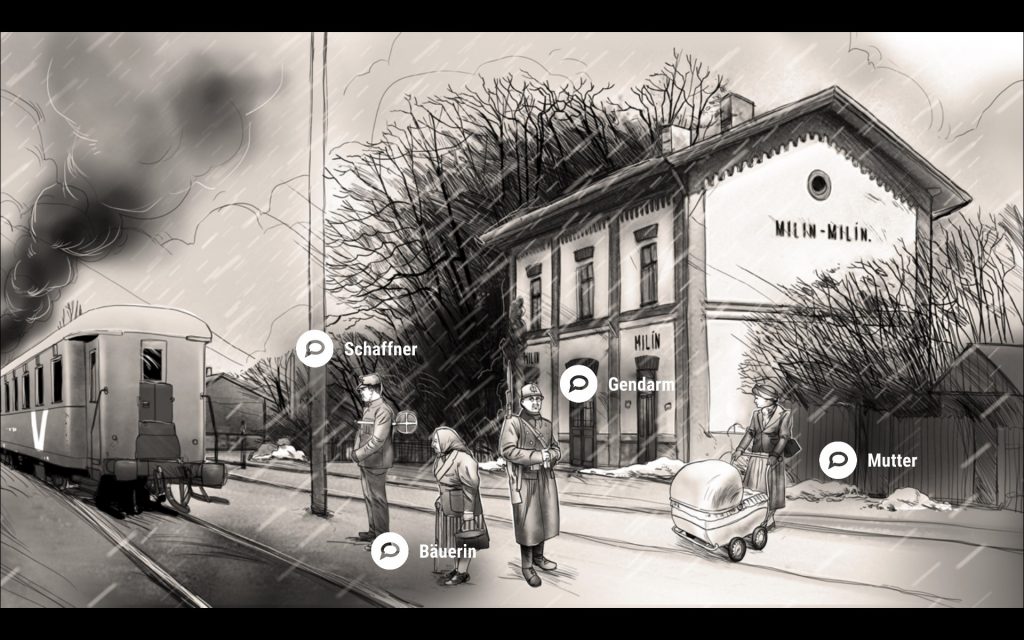

Ein anderes Spiel dreht sich um die Flucht einer der Zeitzeugen aus einem Konzentrationslager. Hier muss der Spielende auf einer Karte und in Einzelszenen entscheiden, welchen Weg er nimmt, wen er um Hilfe bittet oder welche Informationen er über sich preisgibt.

©Charles Games, Prag

Das Schlüpfen in die Rolle individueller Zeitzeugen in von ihnen erinnerten Situationen, die potenziell über Leben und Tod oder zumindest Freiheit und Unfreiheit entschieden, macht einem die bedrohliche Situation, in der sich die Menschen im besetzten Tschechien angesichts eines willkürlichen und skrupellosen Besatzungsregimes befanden, sehr eindringlich bewusst. Es handelt sich nicht um fantastische, konstruierte Abenteuer, sondern um Episoden aus einem realen Alltag unter deutscher Besatzung. Die reduzierte, nüchterne schwarz-weiß Ästhetik des Spiels und die ruhige Spielatmosphäre, die ohne jegliche Actionelemente, Geschicklichkeitsspiele und explizite Gewaltdarstellungen auskommt, trägt hierzu noch bei. Dabei verzichten die Spielemacher auf jegliche Klischees, Stereotype und Polarisierungen. Weder werden die deutschen Besatzer dämonisiert, noch ein nationaler tschechischer Widerstand gefeiert.

Didaktische Aspekte

Dabei ist festzuhalten, dass sowohl die gezeichneten Minispiele als auch die gefilmten Gesprächssituationen fiktiv sind, wobei diese Fiktionen aber auf wissenschaftlichen Forschungen zu individuellen Schicksalen und der allgemeinen Situation in Tschechien 1942 basieren.

Genau genommen taucht der Spielende in mehrerer Hinsicht in historische Rollen und in historische Zeitebenen ein. Zum einen vollzieht er in den Mini-Spielen die Erfahrungen und Erlebnisse der verschiedenen Personen im Jahr 1942 nach, zum anderen schlüpft er auch als Enkel des damals von den Nazis verhafteten Großvaters in eine historische Rolle. So kommen die in den Videos als Zeitzeugen auftretenden Schauspieler von ihrem Alter her kaum als solche in Frage. Das Spiel simuliert hier vielmehr eine Zeitzeugenbefragung, die sich in den 1980er bis frühen 2000er Jahren abspielt. Letztlich ist das für das Spiel selbst nicht von Belang, allerdings vermittelt es so angesichts des heute praktisch abgeschlossenen Verschwindens der Kriegsgeneration – zumindest was die Oral History angeht – in gewisser Weise auch eine historische Form der historischen Forschung zum 2. Weltkrieg an heutige Generationen. Dem didaktischen Wert des Spiels tut das keinen Abbruch, zumal die vermittelten Methoden auf andere Kontexte übertragbar sind und der Spielende sich neben den Zeitzeugen auch mit anderen Quellen der Ära auseinandersetzt.

Die sehr wirklichkeitsnah gestalteten Gesprächssequenzen vermitteln dem Spielenden grundlegende Aspekte der Arbeit mit Zeitzeugen und des Erkenntnisprozesses in der Oral History. So muss er bei der Wahl seiner Fragen Sensibilität für die Befindlichkeiten der interviewten beweisen und erhält gleichzeitig eine Ahnung von der Bedeutung subjektiver Wahrnehmungen und Perspektiven auf ein Ereignis. Persönliche Eitelkeiten, Aversionen gegen bestimmte Personen oder auch Schuldgefühle werden in den Antworten und Reaktionen ebenso sichtbar wie Erinnerungslücken. Eine zu offensive Befragung kann sogar dazu führen, dass die Person einschnappt und das Gespräch abbricht. Der Spielende wird so angehalten sozial reflektiert zu entscheiden und die mögliche Reaktion des Gegenübers in seiner Strategie zu berücksichtigen. Auch ganz praktische Aspekte der Arbeit mit Zeitzeugen sind enthalten, etwa wenn eine Person zunächst nicht erreichbar oder nicht gesprächsfähig ist und der Spielende erst andere Untersuchungsstränge verfolgen muss. Durch den in den Videos enthaltenen Smalltalk bei der Begrüßung, die durchscheinenden Persönlichkeiten der Befragten und auch die Verortung der Gespräche in der vertraut wirkenden räumlichen Umgebung ihrer Wohnungen wird eine soziale Situation hergestellt, die insbesondere für Schüler einen – wenn auch virtuellen – sozialen Lerneffekt beinhaltet. Die Verortung der Geschichte in der Familie des Protagonisten bzw. der Protagonistin, in dessen oder deren Rolle der Spielende schlüpft, regt möglicherweise zu Nachforschungen in der eigenen Familiengeschichte an.

Daneben macht sich der Spielende mit der Arbeit mit Briefen, Dokumenten und Objekten als Quellen vertraut, indem er die für seine Frage relevante Textstellen identifizieren muss oder über die Bedeutung historischer Objekte zu der Zeit aufgeklärt wird. Der Einsatz der historischen Objekte und ihre Integration in unterhaltsame Mini-Spiele, die sie in einen konkreten historischen Kontext stellen und ihnen narrativ akute Relevanz für den Spielenden geben, könnte auch ein für Museen interessanter Ansatz sein, Objektgeschichte zu vermitteln. Die Aufgaben in den Mini-Spielen fordern Textverständnis und – wie bei der Beurteilung der Objekte – auch ein gewisses historisches Einfühlungsvermögen.

‚Attentat 1942‘ ist so aufgebaut, dass der Spielende sein Wissen aktiv vorantreibt und die erzielten Ergebnisse eng mit seinen Entscheidungen verknüpft sind. Auch wenn der Weg durch das Spiel vergleichsweise wenig individuellen Spielraum zulässt und die Stationen und zu sammelnden Informationen mehr oder weniger vorgegeben sind, obliegt es doch ihm selbst, wie intensiv er sich mit den Inhalten auseinandersetzen möchte. Auch müssen nicht alle Mini-Spiele absolviert werden, um das Spiel insgesamt erfolgreich zu beenden. Etwas unklar ist, ob die Möglichkeit besteht, dass das Spiel nicht zum Abschluss gebracht werden kann, etwa wenn ein hierfür notwendiges Gespräch wiederholt werden muss und die dafür nötigen Münzen nicht mehr in ausreichender Menge vorhanden sind.

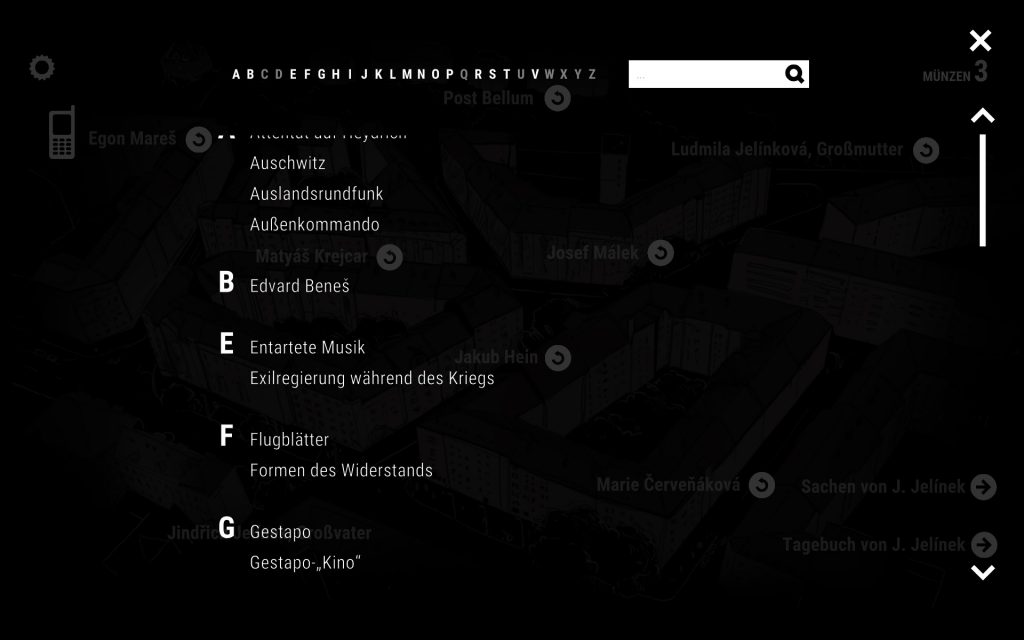

Das Spiel umfasst zusätzlich noch eine Enzyklopädie zur Geschichte der deutschen Besatzung Tschechiens im Zweiten Weltkrieg mit Einträgen zu Personen, Institutionen, Ereignissen, der Verfolgung von Juden und Minderheiten, der nationalsozialistischen Besatzungspolitik oder der Kollaboration. Längere Textbeiträge, historische Fotos und Filmsequenzen bieten hier weitere Vertiefungsmöglichkeiten.

Die Spieldauer beträgt bei Erkundung aller Spielelemente rund drei Stunden. Es lassen sich mehrere Profile anlegen, deren Spielstand automatisch gespeichert wird. Der Spielende hat die Option zwischen den Sprachen Deutsch, Tschechisch, Englisch und Russisch, wobei die Audiospuren stets in der tschechischen Originalsprache verbleiben und mit Untertiteln versehen werden. Das Spiel hat eine Altersfreigabe von 12 Jahren und ist u.a. auf der Plattform Steam günstig zum Download erhältlich.

Links

Homepage Attentat 1942: Attentat 1942 | A World War II game through the eyes of survivorsAttentat 1942 | A World War II game through the eyes of survivors

Charles Games: Charles Games – Award-winning Indie Game Studio