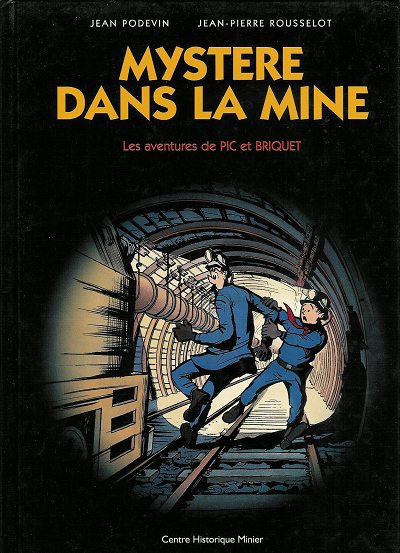

Les aventures de Pic et Briquet

Bergleute als Comic-Helden

Einleitung

„Le mineur n’est plus le héros“ schrieb ein Historiker über die Lage der französischen Bergleute im Jahr 1960.[i] Die Helden der „Bataille de charbon“, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit den Energiehunger des am Boden liegenden Landes gestillt und so den Wiederaufbau der Industrie und erneuten Wohlstand ermöglicht hatten,[ii] sahen sich mit Entwicklungen konfrontiert, denen sie mit einer Steigerung ihrer Arbeitsanstrengungen nicht mehr beikommen konnten. Sinkende Weltmarktpreise für Kohle, mangelnde internationale Wettbewerbsfähigkeit und die zunehmende Bedeutung von Öl, Gas und später Atomenergie führten zu einem Umdenken in der französischen Politik. Nachdem noch 1958 ein neuer nationaler Förderrekord erzielt worden war, ging die Produktion in der Folge kontinuierlich zurück, unrentable Zechen wurden geschlossen, viele Bergleute in die Teilarbeit geschickt und keine neuen mehr rekrutiert.[iii]

In dieser Umbruchphase der französischen Kohleindustrie erschien in den Zechenzeitungen des Staatskonzerns ‚Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais‘ (HBNPC) ein Comic, der innerhalb seines Genres Seltenheitswert hat: „Les aventures de Pic et Briquet“. Während sich die Helden anderer Bildergeschichten üblicherweise als Detektive, Polizisten, Cowboys, Krieger oder Journalisten durchs Leben schlugen, waren Pic und Briquet „mineurs de fond“, Bergleute im Untertagebau, – und erfreuten sich im nordfranzösischen Kohlerevier großer Beliebtheit.[iv]

© Centre Historique Minier de Lewarde, Arch 13337-133351

Die aus drei Abenteuern bestehende Serie ist ein außergewöhnliches Zeugnis betrieblicher Öffentlichkeitsarbeit und ein Stück französischer Bergbau-, und auch Comicgeschichte. Die Nutzung des Mediums in diesem Kontext zeugt von seiner zunehmenden Popularität in der Dekade zwischen 1959 und 1969, die als erstes goldenes Zeitalter des franko-belgischen Comics bezeichnet worden ist.[v] 1998 und 2000 legte das Centre Historique Minier in Lewarde zwei der Abenteuer in Albenform neu auf und würdigte so ihren Wert als zeitgeschichtliches Zeugnis.[vi]

In ihrem besonderen Entstehungs- und Publikationskontext und v.a. in ihrer Form als Bild-Text-Hybrid sind „Les aventures de Pic et Briquet“ eine vielschichtige Quelle. Die folgende Untersuchung versteht sich als ein Beitrag zur interdisziplinären Comicforschung, in der Bergbau und Arbeit in ersten Ansätzen bereits thematisiert wurden.[vii] Auch im musealen Bereich hat man sich des Themas Bergbau und Comic vereinzelt angenommen.[viii]

Neben der stilistischen Einordnung, einem Blick auf den Entstehungskontext und der Untersuchung der Handlungsverläufe werden hier drei Aspekte im Fokus stehen: die Darstellung der Welt untertage, die Figur des Bergmanns sowie die Frage nach den Bergleuten als sozialer Gemeinschaft. Aus dem Entstehungskontext des Comics ergibt sich zudem die weiterführende Frage, inwiefern er als Instrument der Unternehmenskommunikation der HBNPC eine Tendenz aufweist und als Ausdruck einer Unternehmenskultur und einer betrieblichen Ordnung verstanden werden kann. Visuelle Repräsentationen wurden in betrieblichen Publikationen und auch anderen Medien oft gezielt zur Tradierung und diskursiven Verfestigung von Normen und Ordnungsvorstellungen eingesetzt.[ix] Dort, wo es sich inhaltlich anbietet, wird der Befund mit zeitgenössischen Entwicklungen im französischen Bergbau in Beziehung gesetzt werden. Durch den Blick auf andere Bergbau-Comics erfolgt dabei zudem eine komparative Einordnung des Dargestellten. Die Untersuchung stützt sich auf verschiedene Ausgaben des Titels, die im Folgenden vorgestellt werden.[x]

Produktion und Distribution

Die Idee zu Pic und Briquet stammte von Jean-Pierre Rousselot, der seit 1953 die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der HBNPC leitete. In dieser Funktion war er auch für die Herausgabe der Werkszeitungen der verschiedenen zum Konzern gehörigen Zechengruppen im nordfranzösischen Kohlenrevier zuständig. Als Zeichner stand ihm Jean Podevin zur Seite, der im Auftrag des Staatskonzerns schon Schilder und Broschüren mit Hinweisen zur Arbeitssicherheit auf den Zechen entworfen hatte.[xi]

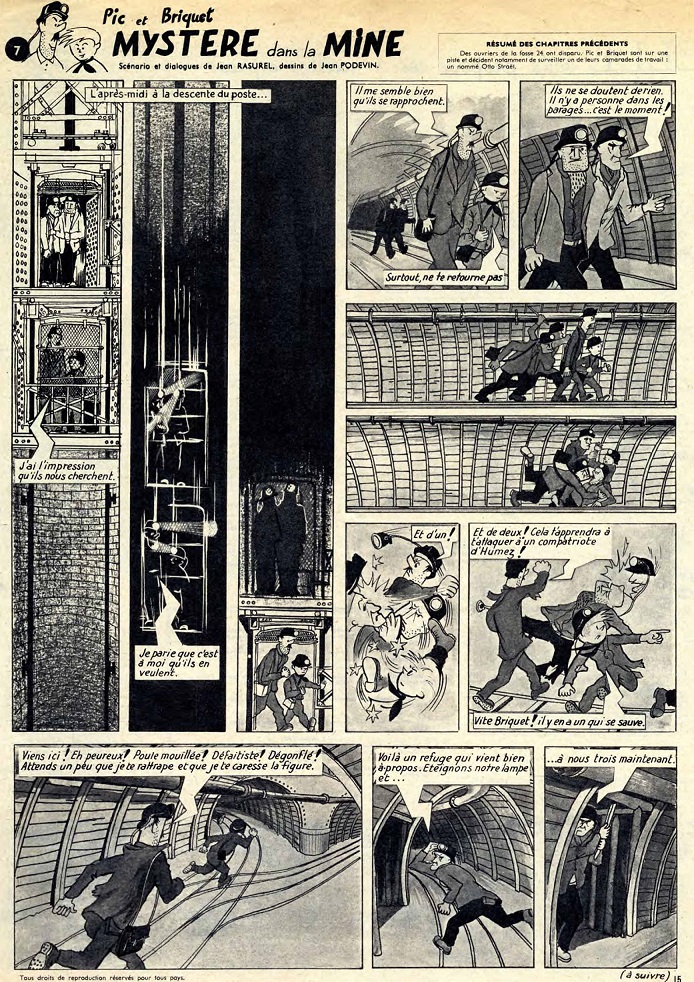

Unter den Pseudonymen Jean Rasurel und Jean Devin schuf das Duo insgesamt drei Abenteuer mit Pic und Briquet, die seitenweise publiziert wurden.[xii] Das Erste, „Mystère dans la mine“, erschien zwischen März 1958 und September 1960. „Pic et Briquet à La Napoule“ kam zwischen Oktober 1960 und August 1964 heraus, ein drittes Abenteuer, „Pic et Briquet agents secrets“, zwischen Februar 1965 und Mai 1969.[xiii] Alle Geschichten hatten einen Umfang von 46 Seiten, was dem Standard franko-belgischer Comics entsprach.[xiv] Monatlich wurde zeitgleich eine Seite in den insgesamt neun Werkszeitungen der HBNPC veröffentlicht.[xv] Kurze Zusammenfassungen zu Beginn jeder Seite riefen den Lesern das bisherige Geschehen in Erinnerung.

Im Januar 1969 wurden diese Werkszeitungen dann unter dem Titel RELAIS vereint. Ausstehende Teile der laufenden Geschichte „Pic et Briquet agents secrets“ erschienen in diesem neuen Organ. Durch den Erfolg der Serie ermutigt entschied man sich, alle drei Abenteuer zwischen Oktober 1969 und Februar 1974 erneut zu veröffentlichen. „Mystère dans la mine“ wurde zu diesem Anlass von Jean Podevin neu gezeichnet. In RELAIS räumte man dem Comic nunmehr eine Doppelseite ein, also vier Comicseiten pro Ausgabe, sowie jeweils eine Doppelseite mit einem Titelblatt und einem Deckelblatt. So konnten die gesammelten Seiten von den Lesern zu Alben zusammengesetzt werden.

Die serielle Veröffentlichung von Comics war im franko-belgischen Raum und auch anderswo bis Ende der 1960er Jahre die übliche Form der Publikation. Serielle Formate dienten oft als Testlauf für Comics, die bei guter Resonanz dann auch als Alben veröffentlicht wurden.[xvi] Eine Erstveröffentlichung in Albenform, wie sie z.B. bei „Tim und Struppi“ erfolgte,[xvii] war bis in die 1970er Jahre dagegen die Ausnahme.[xviii] Die Serien wurden in den Kinder- und Jugendbeilagen von Tageszeitungen oder in Comicmagazinen veröffentlicht, die i.d.R. zwei Seiten einer Geschichte pro Woche herausbrachten.[xix] Mit der Idee, einen konzernintern produzierten Comic in Werkszeitungen zu publizieren und noch dazu ein branchenspezifisches Heldenduo zu schaffen, leisteten Rousselot und Podevin aber sicherlich Pionierarbeit. In Albenform wurden „Pic et Briquet“ erst 1998 bzw. 2000 durch das Centre Historique Minier in Lewarde veröffentlicht. Diese bisher auf die beiden ersten Abenteuer beschränkte Neu-Herausgabe basiert auf der RELAIS-Fassung des Comics, die zu diesem Anlass allerdings vollständig koloriert wurde.[xx]

© Centre Historique Minier de Lewarde, Arch 13337-133351

Die Werkszeitungen der HBNPC richteten sich inhaltlich sowohl an die Bergleute als auch an deren Familien und enthielten Beiträge zu Sport, Reisen, Gartenarbeit etc. Mit der Publikation des Comics als Fortsetzungsgeschichte zielten die Herausgeber darauf ab, die Leserbindung zu stärken.[xxi] Die Möglichkeit, die Einzelseiten zu sammeln und zu einem Album zusammenzusetzen, verstärkte diesen Effekt noch. Schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren Comics für Zeitungen ein beliebtes Mittel gewesen, Leser zu gewinnen und die Auflage zu steigern.[xxii]

Das spezifische Publikum von „Pic et Briquet“ schlug sich auch inhaltlich in dem Comic wieder. So war der Zeichner Jean Podevin gerade beim Abenteuer „mystère dans la mine“ bemüht, die Arbeitswelt untertage für die versierte Leserschaft möglichst realistisch und detailgetreu wiederzugeben. Als Gemeinschaftslektüre sorgte der Comic in den Familien sicher für Gesprächsstoff, gewährte er auf unterhaltsame Weise doch Einblick in die ansonsten unzugängliche Arbeitswelt der Väter.

Stil und Anleihen

Wenn dem affinen Leser beim Blick auf Pics prägnante Tollenfrisur und Briquets hageres Gesicht ein Gefühl der Vertrautheit beschleicht, so kommt dies nicht von ungefähr. Jean-Pierre Rousselot und Jean Poidevin waren mit den Abenteuern von Tim und Struppi aufgewachsen,[xxiii] die 1929 das erste Mal veröffentlicht worden waren, und Pic und Briquet sind unübersehbar an Tim und dessen Freund Kapitän Haddock angelehnt.[xxiv]

Doch nicht nur äußerlich, sondern auch charakterlich weisen die beiden Helden starke Parallelen zu Hergés Figuren auf. Während der jüngere Pic aufgeweckt, besonnen und strebsam ist und i.d.R. die Führung übernimmt, neigt der eher hitzköpfige und aufbrausende Briquet zu Schimpftiraden, muss vor überstürzten Schritten abgehalten werden und sorgt mit seinen Missgeschicken für erheiternde Momente. Diese Rollenaufteilung spiegelt sich in gewisser Weise auch in den Namen „pic“, Spitzhacke, und „briquet“, was soviel wie Pausenbrot oder im übertragenen Sinn auch die Brotzeit der Bergleute meint.

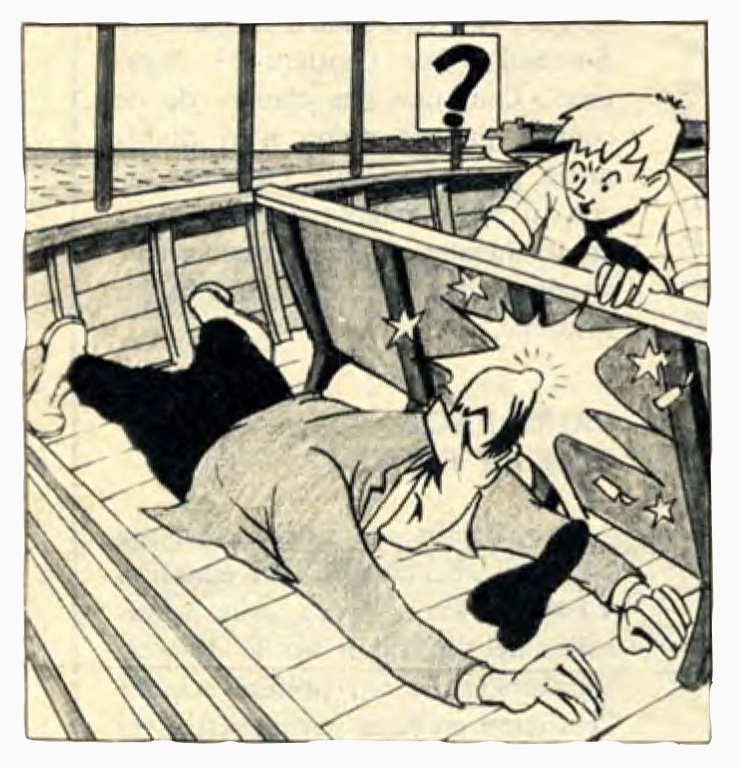

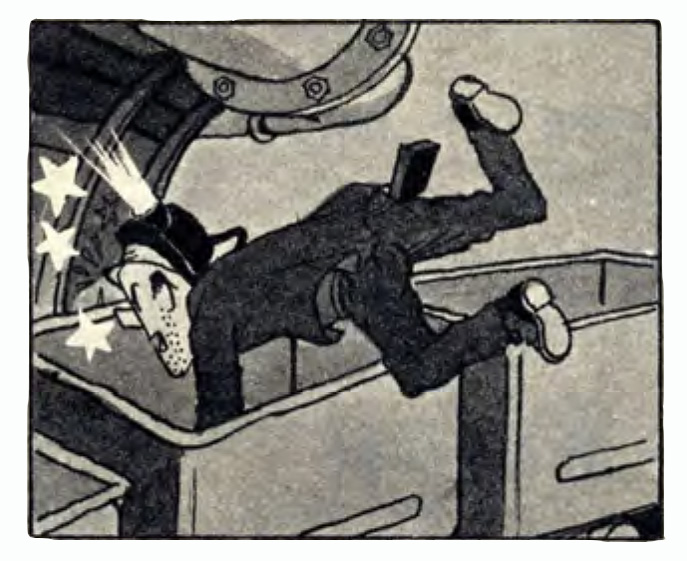

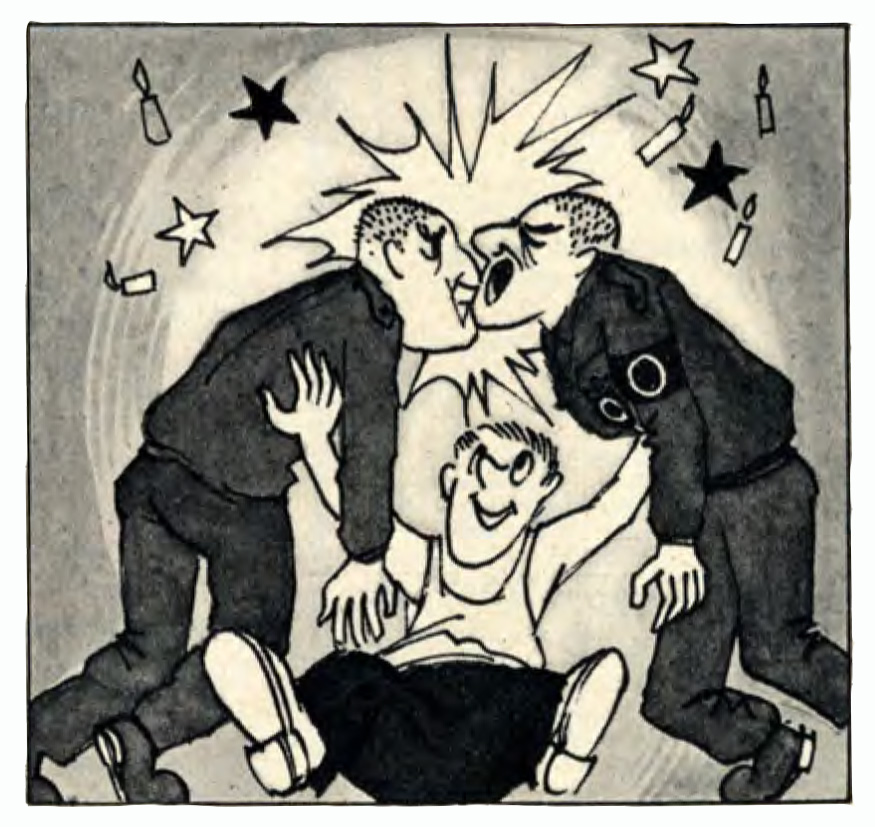

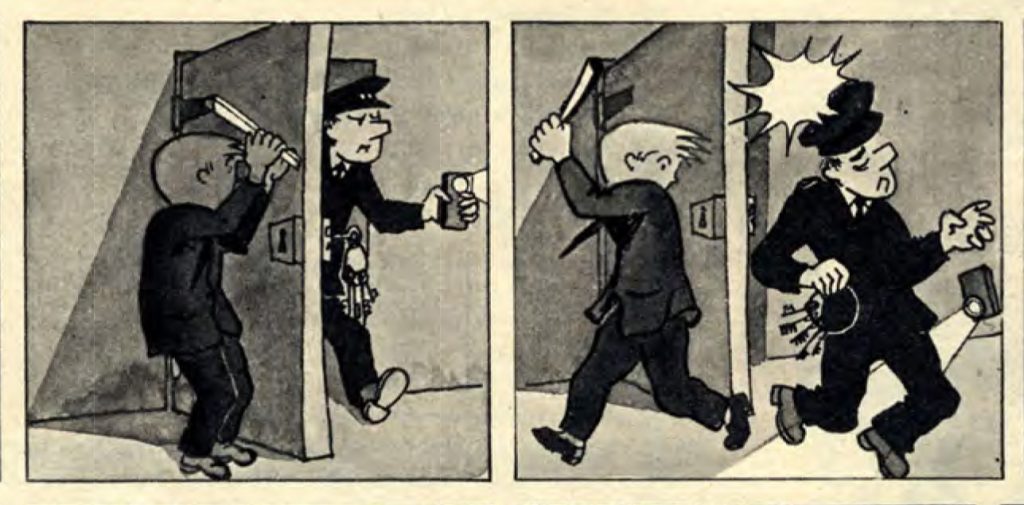

Die Figur Briquet, Abb. 1: Mystère dans la mine, Abb. 2 u. 3: Pic et Briquet à La Napoule © Centre Historique Minier de Lewarde, Arch 13337-133351

Einzelne Szenen erinnern dabei durchaus an Slapstick-Einlagen zwischen Tim und Kapitän Haddock. So geht Briquet in einem Zustand der Verwirrung einmal z.B. auf Pic los und kann erst durch einen Schlag auf den Kopf zur Räson gebracht werden, was sich ähnlich auch in den Comics Hergés wiederfindet.[xxv] Ansonsten ist die Beziehung zwischen Pic und Briquet weitgehend konfliktfrei, wird über das genannte Rollenschema hinaus allerdings auch nicht besonders ausdifferenziert. Als Figuren sind sie wenig komplex und bleiben auch im Laufe der Abenteuer eher statisch. Ihr basales Gefühlsspektrum beschränkt sich auf Wut, Überraschung oder Heiterkeit.

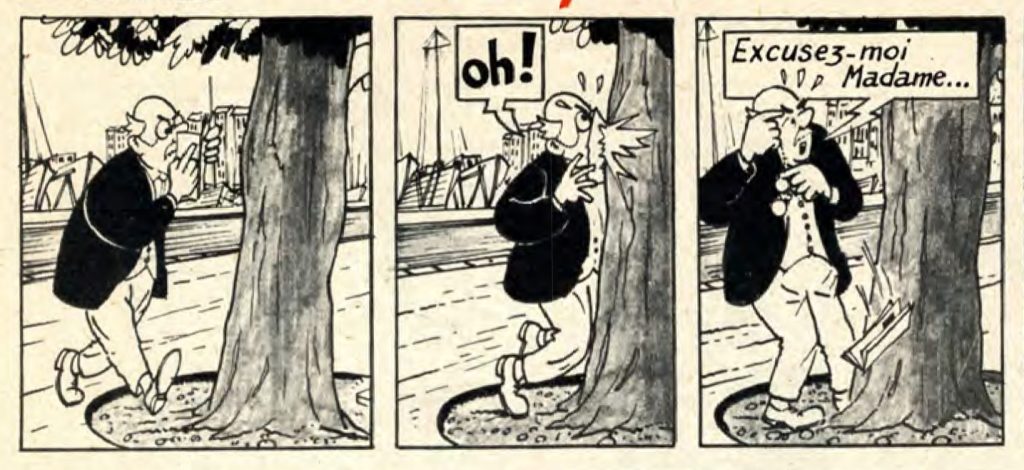

Eine weitere Parallele zu „Tim und Struppi“ findet sich in einer Figur, die in allen drei Geschichten von Pic und Briquet immer wieder in die Handlung stolpert. Bei diesem älteren professoralen Herrn, der durch verwirrtes Handeln und dysfunktionale Kommunikation auffällt,[xxvi] ist die Ähnlichkeit zu Hergés notorisch kurzsichtigen Professor Bienlein evident, etwa wenn er sich mit den Worten „Excusez-moi Madame“ bei einem Baum entschuldigt, mit dem er geistesabwesend zusammengestoßen ist.[xxvii]

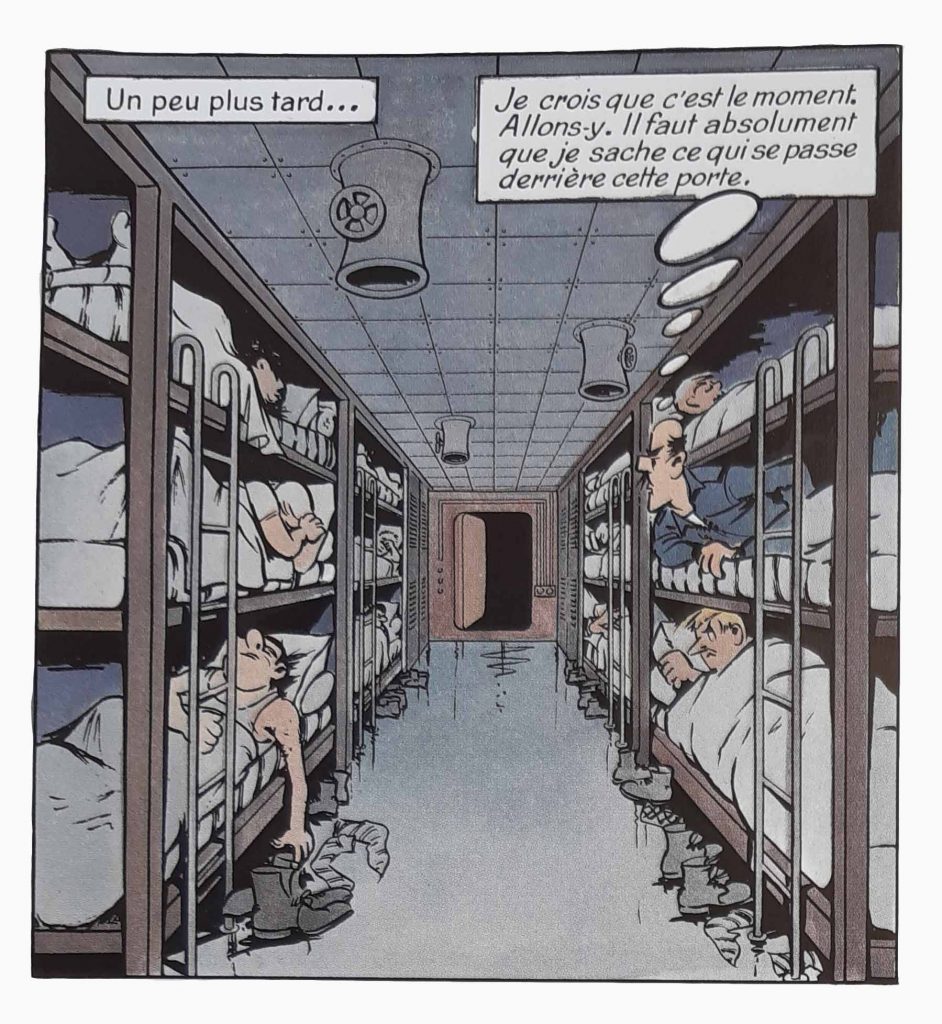

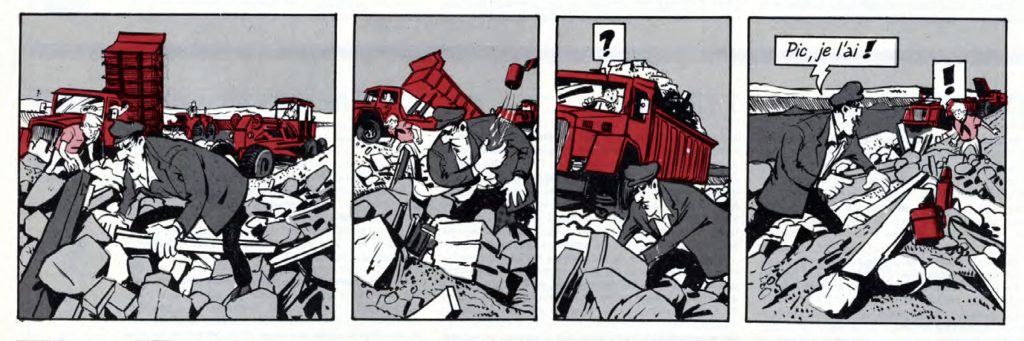

Auch stilistisch stehen Rousselot und Podevin in der Tradition Hergés und der ursprünglich von diesem entwickelten ‚ligne claire‘,[xxviii] wobei die Strichführung Podevins skizzenhafter und weniger elaboriert erscheint, v.a. was die Körper und Gesichter der Figuren angeht. Dies gilt insbesondere für die Erstfassung von „Mystère dans la mine“. In der Neufassung für die Zeitung RELAIS machte Podevin stilistisch dagegen einen deutlichen Sprung, wobei die Handlung, der Aufbau und die Struktur der einzelnen Panels weitgehend beibehalten wurden. Die Figuren gewinnen deutlich an Dynamik und Lebendigkeit, der Comic insgesamt an Lesbarkeit und Raffinesse. Hatte Podevin ursprünglich im Format 30 x 22 cm gezeichnet, so verwendete er für die zweite Fassung von „Mystère dans la mine“ das Format 50 x 60 cm, was ihm eine größere Detailfülle erlaubte.[xxix] Eine ähnliche stilistische Evolution ist bereits zwischen der Erstfassung von „Mystère dans la mine“ und den beiden folgenden Geschichten sichtbar, die für die Neuauflage in RELAIS nicht mehr verändert wurden.

Evolution des Zechenstils zwischen Ursprungs- und Neufassung, Mystère dans la mine © Centre Historique Minier de Lewarde, Arch 13337-133351

Gemäß den Charakteristika der ligne claire sind die Hintergründe in „Pic et Briquet“ akribisch ausgestaltet, während die Figuren stärker vereinfacht sind und eher cartoonhaft wirken.[xxx] Dies wird insbesondere in der realistischen Darstellung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Details sichtbar. Bei den Figuren wird – wenn auch nicht immer konsequent – auf Schatteneffekte und Schraffuren verzichtet. Sogenannte Speedlines geben den Bildern eine gewisse Dynamik, können einer gewissen Steifheit der Figuren allerdings nicht immer abhelfen.

„Mystère dans la mine“ ist im Original schwarzweiß. Die beiden Folgeabenteuer weisen auf jeder Seite dagegen bereits sparsam eingestreute Details in einer bestimmten Farbe auf.[xxxi] Erst die Neuausgabe der ersten beiden Abenteuer von 1998 und 2000 ist dann komplett in Farbe.[xxxii] Die Farbakzente in den Erstfassungen von „Pic et Briquet à la Napoule“ und „Pic et Briquet agents secrets“ dienen v.a. dazu, einzelne Figuren – insbesondere die Protagonisten – oder auch bestimmte Objekte hervorzuheben.

In seiner Seitenarchitektur ist „Pic et Briquet“ weitestgehend konventionell mit durchgehend vier Bildzeilen pro Seite, wobei die Zahl und Größe der Panels pro Zeile variiert. Vereinzelt wird diese Einheitlichkeit unterbrochen, um z.B. Panoramaansichten zu zeigen oder bestimmte räumliche Effekte zu erzielen. Ein Ausbrechen der Zeichnungen aus den Panelrahmen oder gar deren vollständige Auflösung findet sich nicht. Die Sprechblasen sind wie bei Hergé eckig, Kästchen mit Erläuterungen oder narrativen Textelementen fehlen weitgehend.

Handlung und Schauplätze

Von den drei Abenteuern ist „Mystère dans la mine“ für die hier verfolgte Fragestellung am ergiebigsten. Wie der Titel bereits vermuten lässt, ist nur dort die Welt des Bergbaus Schauplatz. Da die Analyse sich dennoch auf alle drei Geschichten beziehen wird, scheint es angezeigt, vorab ihre Handlungsverläufe zu skizzieren.

In „Mystère dans la mine“ werden die beiden Protagonisten als Bergleute der Zeche „fosse 24“ eingeführt, in der seit einiger Zeit Bergleute verschwinden. Pic und Briquet finden heraus, dass eine geheime Organisation ihre Kollegen entführt hat und in einem verborgenen Teil der Grube dazu zwingt, Kohle abzubauen. Aus ihr stellen die Ganoven eine Art Superkraftstoff her. Diese versuchen, die beiden Helden aus dem Weg zu räumen, indem sie Pic durch eine List von der Polizei verhaften lassen und Briquet ebenfalls entführen. Pic kann sich befreien und zusammen mit den entführten Bergleuten gelingt es schließlich, die Bande zu überwältigen. Deren Anführer Lepoil flieht und die geheime Produktionsstätte wird durch eine von ihm aktivierte Zeitbombe zerstört, der Pic und Briquet samt Kameraden gerade noch rechtzeitig entkommen können. Ein Großteil der Handlung spielt sich untertage in den Stollen der Zeche und in der geheimen Fabrik der Bande ab.

In „Pic et Briquet à la Napoule“ reisen die Protagonisten wiederum nach Napoule an der Côte d’Azur, um nach dem ersten Abenteuer einen wohlverdienten Urlaub anzutreten. Dieser Schauplatz wurde von den Autoren nicht zufällig gewählt. Bei dem Feriendomizil der beiden Bergleute handelt es sich um das 1947 von den HBNPC erworbene Château d’Agecroft bei Mandelieu, das der damalige Generaldirektor in ein Ferienheim für Bergleute umwandeln ließ und das auch als „Château des mineurs“ bezeichnet wurde.[xxxiii] Bei einem Besuch der Iles de Lerins vor der Küste kommen Pic und Briquet den Machenschaften einer Goldschmuggelbande auf die Spur, der sie schließlich das Handwerk legen. Unterwelten oder Bergbau spielen dabei keinerlei Rolle.

Ähnliches gilt für die dritte Geschichte, „Pic et Briquet agents secret“. Hier werden Beide von einem verletzten Agenten darum gebeten, geheimes Material der französischen Regierung vor ausländischen Spionen in Sicherheit zu bringen, woraus sich eine Verfolgungsjagd bis nach Paris entspinnt. Auch diese Aufgabe bringen die beiden Helden trotz aller Verwicklungen erfolgreich zu Ende, ohne dass dabei Orte des Bergbaus oder der berufliche Hintergrund der beiden relevant würden.

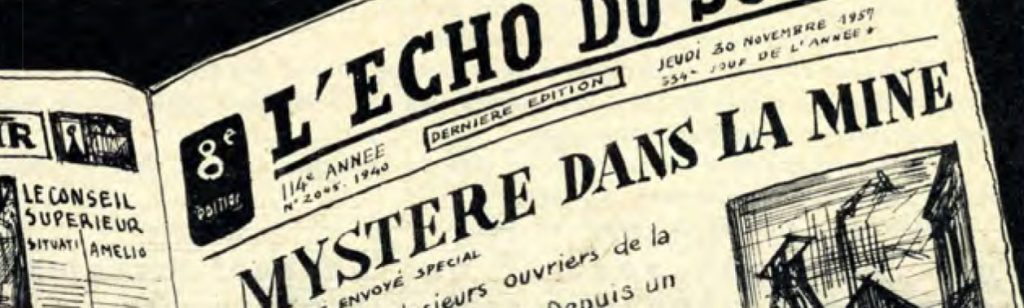

Zeitlich knüpfen die Handlungen der drei Comics unmittelbar aneinander an, wie räumliche Kontinuitäten oder explizite Verweise auf die vorherige bzw. folgende Geschichte zeigen.[xxxiv] Frisuren, Mode oder auch Automodelle deuten darauf hin, dass sie in dem aus Sicht der Autoren zeitgenössischen Frankreich der 1950er und 1960er Jahre spielen. In einem Panel taucht zudem eine Zeitungsschlagzeile auf, der man bei genauem Hinsehen das Erscheinungsdatum 30.11.1957 entnehmen kann. Eine historische Perspektive wird anders als in vielen anderen Bergbaucomics folglich nicht eingenommen.[xxxv]

Insgesamt sind die Handlungsverläufe der drei Geschichten etwas holprig. So bleiben die Beziehungen zwischen den Charakteren skizzenhaft und auch ihre Motivationen und Handlungsentscheidungen sind nicht immer schlüssig. Der Leser wird weniger visuell als mit Hilfe des Dialogs durch die Handlung geleitet. Es ist zu vermuten, dass sich die ursprüngliche serielle Veröffentlichung des Comics und die Notwendigkeit, dass die Einzel- bzw. Doppelseiten ein Stück weit autonom funktionieren mussten, auf den Erzählfluss auswirkten.

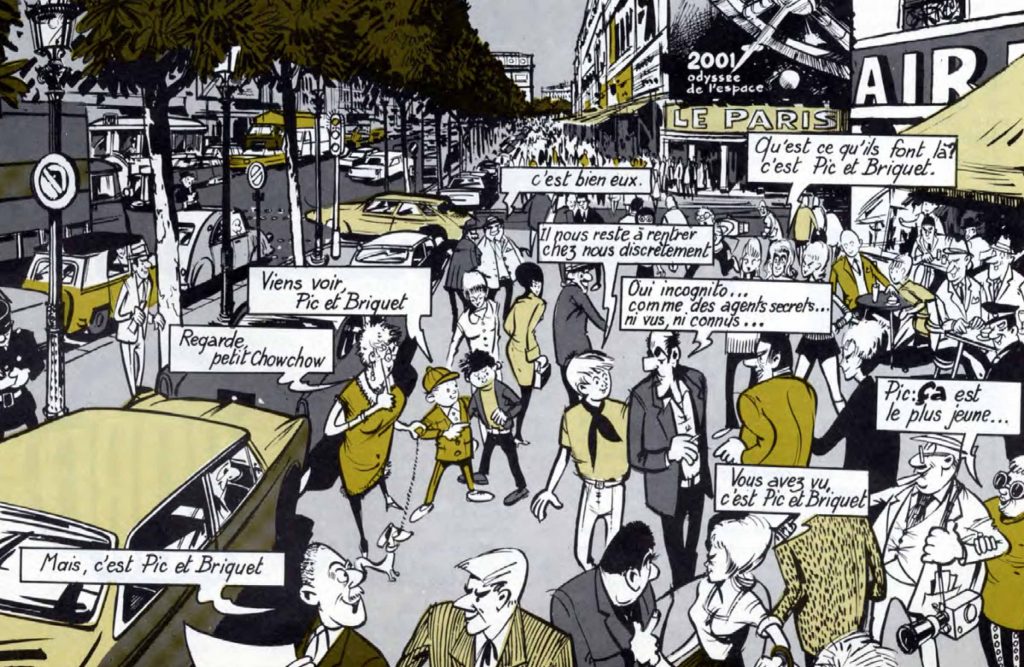

Räumlich ist das Geschehen mal mehr, mal weniger konkret verortet. In „Pic et Briquet à la Napoule“ werden reale Orte, Gebäude und Plätze an der Côte d’Azur gezeigt. „Pic et Briquet agents secrets“ führt die Helden wiederum von einer generischen südfranzösischen Landschaft über Gegenden alpiner Anmutung bis nach Paris, das klar benannt wird, aber auch an Wahrzeichen wie den Gare de Lyon, Sacre Coeur, einen an Père Lachaise erinnernden Friedhof oder auch die Namen von Metro-Stationen erkennbar ist.[xxxvi]

Eher vage bleibt der räumliche Kontext dagegen in „Mystère dans la mine“. Reale Ortsnamen begegnen hier nicht,[xxxvii] auch wenn die wenigen Landschaftsdarstellungen an Nordwestfrankreich erinnern. In einem Panel ist im Hintergrund eine klassische Zechenlandschaft mit einer Halde samt Fördergerüst zu sehen,[xxxviii] und auf einer schematischen Darstellung der Zeche „fosse 24 „weist die agrarisch geprägte Umgebung ebenfalls zahlreiche Halden auf.[xxxix] Die Zechennamen entsprechen ebenfalls keinen existenten Zechen und auch die HBNPC als staatlicher Trägerkonzern werden an keiner Stelle erwähnt.[xl]

Durch den Verzicht auf konkrete Ortsnamen wurde vermieden, dass bestimmte Städte oder Zechen zu sehr im Mittelpunkt standen, was eine Identifikation der Leser mit den Helden unabhängig vom Arbeitsort erleichterte. Der Aspekt der regionalen Identifikation mit den Helden wird im Übrigen auch im Comic selbst aufgeworfen. Am der Geschichte wird ein voll besetztes Kino gezeigt, in dem ein TV-Interview mit Pic und Briquet übertragen wird. Zwei der Zuschauer kommentieren das Leinwandgeschehen wohlwollend: „C’est quand même des types formidables!“ – „Et bien de chez nous, ceux-là!“[xli]

© Centre Historique Minier de Lewarde, Arch 13337-133351

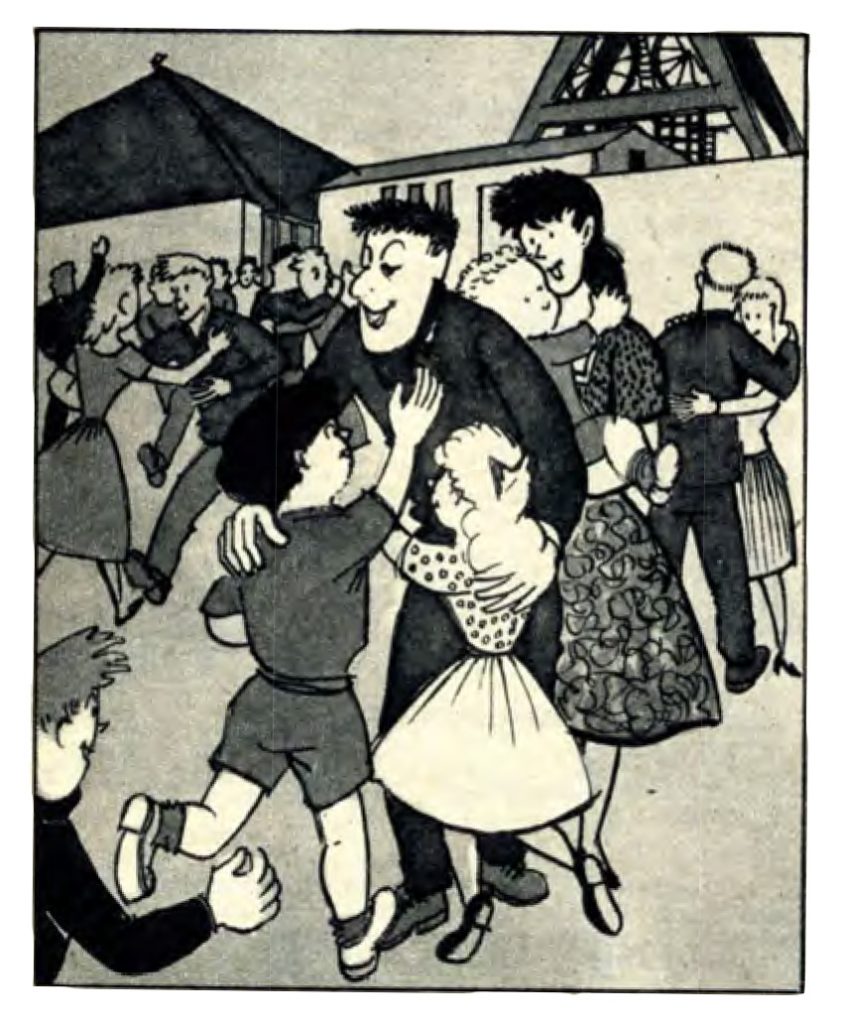

An dieser Stelle führen Podevin und Rousselot eine Art Leitmotiv ein, das sich durch alle drei Geschichten zieht. Ähnlich wie in den Asterix-Geschichten Uderzos und Goscinnys, die fast ausnahmslos im kollektiven Festmahl der Dorfgemeinschaft münden, enden die Abenteuer Pics und Briquets stets damit, dass die Helden von ihrer Umgebung überschwänglich für ihre Taten gefeiert werden. Dieser ritualisierte Akt der Anerkennung spielt sich zwar meist im Kreis ihrer Bergmannskollegen ab,[xlii] zahlreiche Szenen machen aber deutlich, dass ihr Renommee weit über ihre Zeche und auch ihre Region hinausgeht.

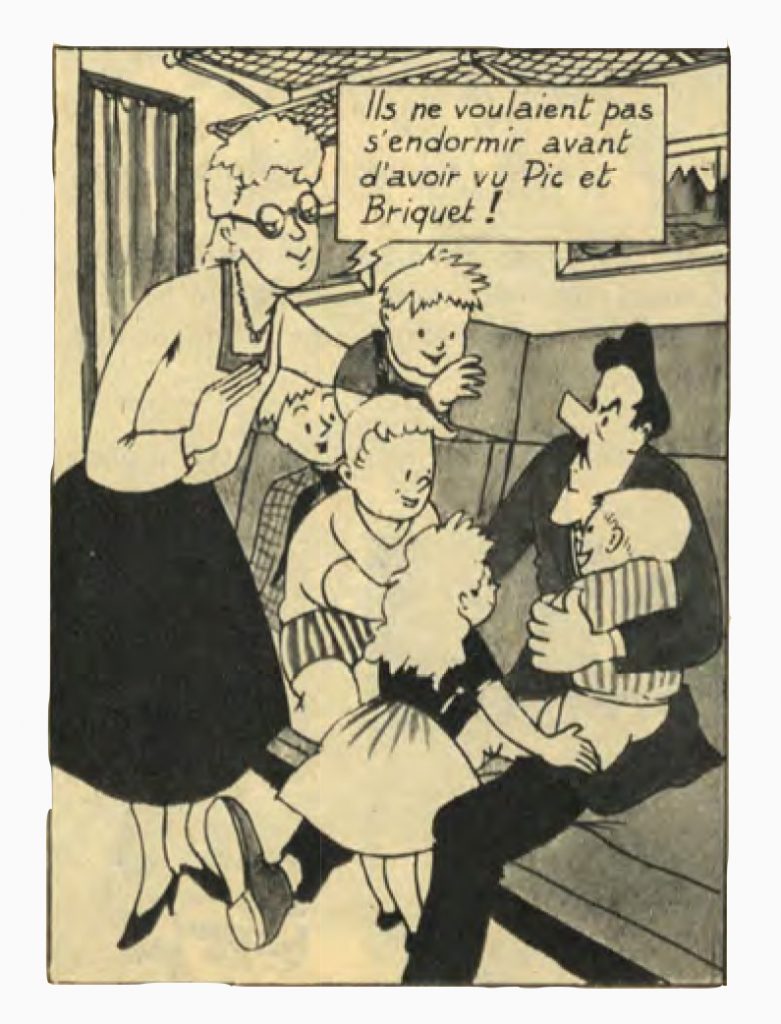

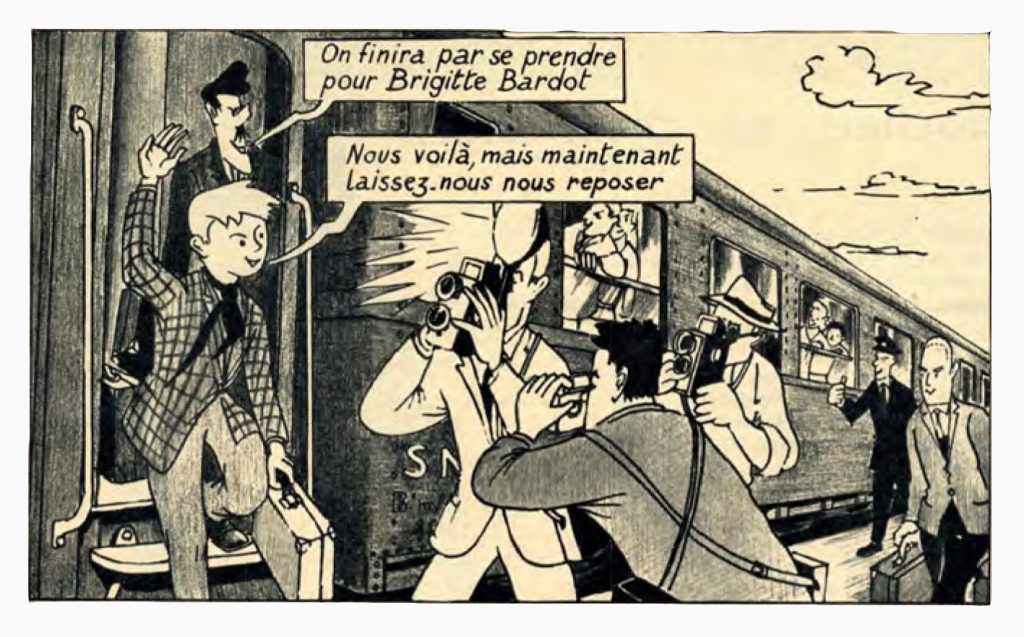

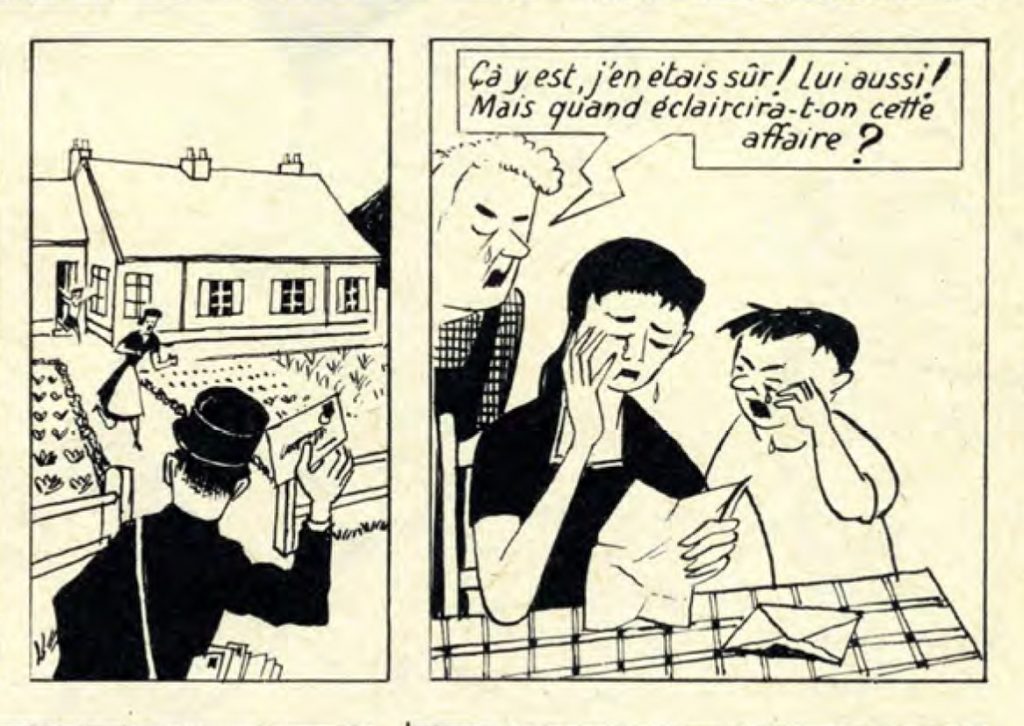

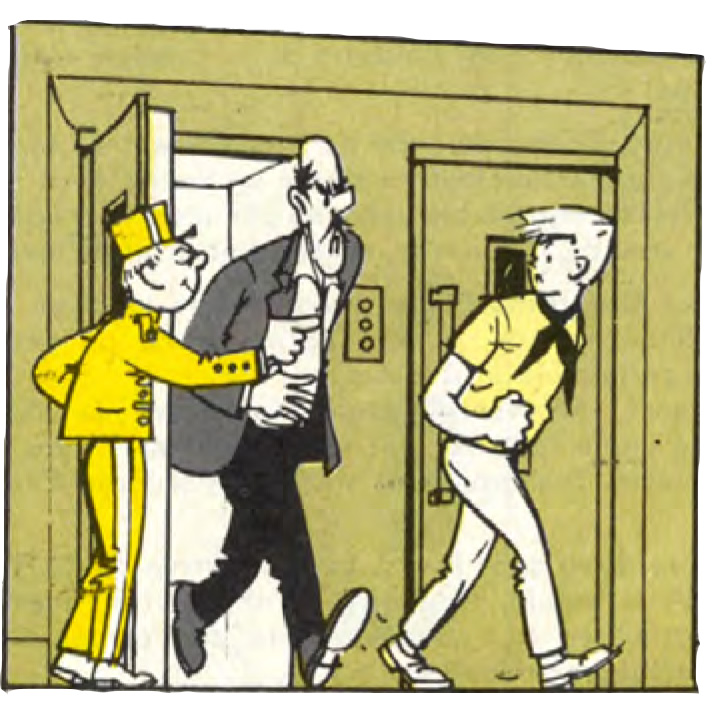

Auffällig ist dabei die Rolle der Medien in den Geschichten. Während „Mystère dans la mine“ in besagter Szene mit einem TV-Interview der Helden schließt, ist es in „Pic et Briquet à la Napoule“ ein Radioteam, das live von der obligatorischen Siegesfeier sendet.[xliii] Ihre Urlaubsreise an die Côte d’Azur wird von einer Zeitung vor Ort vermeldet und die Ankunft im Süden von Reportern begleitet, was Briquet zu dem scherzhaften Kommentar „on finira par se prendre pour Brigitte Bardot“ veranlasst.[xliv] Die in ihren Taten begründete Bekanntheit der beiden Kumpel wird ihnen auch in alltäglichen Situationen gespiegelt, etwa wenn Kinder im Zug ihre Helden um jeden Preis treffen wollen[xlv] oder ein Barkeeper an der Côte d’Azur Briquet um seine Abenteuer beneidet. Die letzte Szene von „Pic et Briquet agents secrets“ zeigt beide auf einer Straße in Paris, wo sie von den Umstehenden und Passanten jeden Alters erkannt und beäugt werden.[xlvi] Ihr Promi-Status scheint den beiden Helden dabei kein Unbehagen zu bereiten.

Prominenz der beiden Helden, Abb. 1 u. 2: Pic et Briquet à La Napoule, Abb. 3: Pic et Briquet agents secrets, © Centre Historique Minier de Lewarde, Arch 13337-133351

Die Autoren nutzen dieses Element auch, um die verschiedenen Geschichten miteinander zu verknüpfen. So ist es nicht zuletzt der in „Mystère dans la mine“ gewonnene Heldenstatus, der zu den folgenden Abenteuern führt. In „Pic et Briquet à la Napoule“ sieht sich einer ihrer angehenden Widersacher allein schon durch ihre Ankunft in der Stadt dazu veranlasst, sie in einem Drohbrief davor zu warnen, sich in fremde Angelegenheiten zu mischen. Der folgende Versuch, Pic und Briquet aus dem Weg zu räumen, führt diese dann erst auf die Spur der Goldschmuggler.[xlvii] In „Pic et Briquet agents secrets“ vertraut der bedrängte französische Spion seine Mission bewusst den beiden Bergleuten an, da – so der Mann – ihr Mut legendär sei.[xlviii]

Prominenz und öffentliche Anerkennung erscheinen als Lohn ihrer Leistungen. Die von den Autoren von Geschichte zu Geschichte sorgsam gepflegte Suggestion eines landesweiten Renommees der beiden Helden kann als Hommage an die realweltlichen Bergleute und ihre Leistung in einer Gegenwart gelesen werden, in der ihre gesellschaftliche Bedeutung abzunehmen begann. Andererseits kann sie auch insofern als eine augenzwinkernde Überhöhung des Erfolgs des Comics durch seine Autoren interpretiert werden, als die gedankliche Grenze zwischen der nationsweiten Fan-Gemeinde von Pic und Briquet im Comic und der realen, auf den Nordwesten beschränkten Öffentlichkeit der Comic-Leserschaft verschwimmt.

Arbeitswelt oder geheimnisvolle Unterwelt?

Ein Großteil der Handlung von „Mystère dans la mine“ spielt sich untertage in den Strecken der Zeche und der geheimen Fabrik der Lepoil-Bande ab. Wenn sich Pic und Briquet als Bergleute von den meisten anderen Comichelden abheben, so sind Minen und unterirdische Welten als Schauplätze weit weniger einzigartig. Wie die Historikerin Sylvia Kesper-Biermann festgestellt hat, verschlägt es auch herkömmliche Comic-Helden bei ihren Abenteuern immer wieder in geheimnisvolle Unterwelten.[xlix] Diese Orte erfüllen unterschiedliche Funktionen. Sylvia Kesper-Biermann hat auf Basis dieses Kriteriums zwei Gruppen von Comics identifiziert.

Zum einen diene die Unterwelt als unspezifische Kulisse für Abenteuer- oder Fantasy-Geschichten, zum anderen werde sie als ein historisch und geographisch präzise bestimmter Raum gefasst, der durch den Menschen und seine Arbeit geprägt sei.[l] In ihrer Funktion als Kulisse, so Kesper-Biermann, seien Stollen und Bergwerke zeitlose, prinzipiell austauschbare Orte, deren Gestaltung populäre Assoziationen mit dem Thema Bergbau evozierten. Spezifischen Arbeitsbedingungen oder der Bergbautechnik einer bestimmten Epoche werde dabei wenig Aufmerksamkeit geschenkt.[li] Aus narrativer Sicht liege die Attraktivität der dunklen, geheimnisvollen und bedrohlichen Räume in diesen Publikationen v.a. darin, dass sich die Helden hier besonders eindrucksvoll bewähren könnten.[lii] In Comics, die sich mehr für den Bergbau als historisches Phänomen interessieren, würden wiederum stärker die Gestaltung der Unterwelt durch die schwere körperliche Arbeit der Menschen, die Arbeitsbedingungen und die einhergehenden Gefahren und Belastungen sowie Eigentumsverhältnisse und daraus resultierende Interessenkonflikte thematisiert.[liii]

Im metaphorischen Sinn, so Sylvia Kesper-Biermann, fungiere die Unterwelt in den Comics v.a. als eine kriminelle, Recht und Ordnung in Frage stellende Gegenwelt oder als Lebens- und Handlungsraum mythischer (Höllen-)Gestalten.[liv]

In ihrer Untersuchung erwähnt die Historikerin auch „Pic et Briquet“, ordnet den Comic aber nicht explizit einer der Kategorien zu, sondern unterstreicht lediglich seinen dokumentarischen Charakter und die realistische und detailgetreue Abbildung der Untertagewelt.[lv] Für Diana Cooper-Richet vom Centre Minier in Lewarde hat dieser Raum in „Mystère dans la mine“ wiederum eindeutig den Charakter einer mysteriösen und unbekannten Gegenwelt.[lvi]

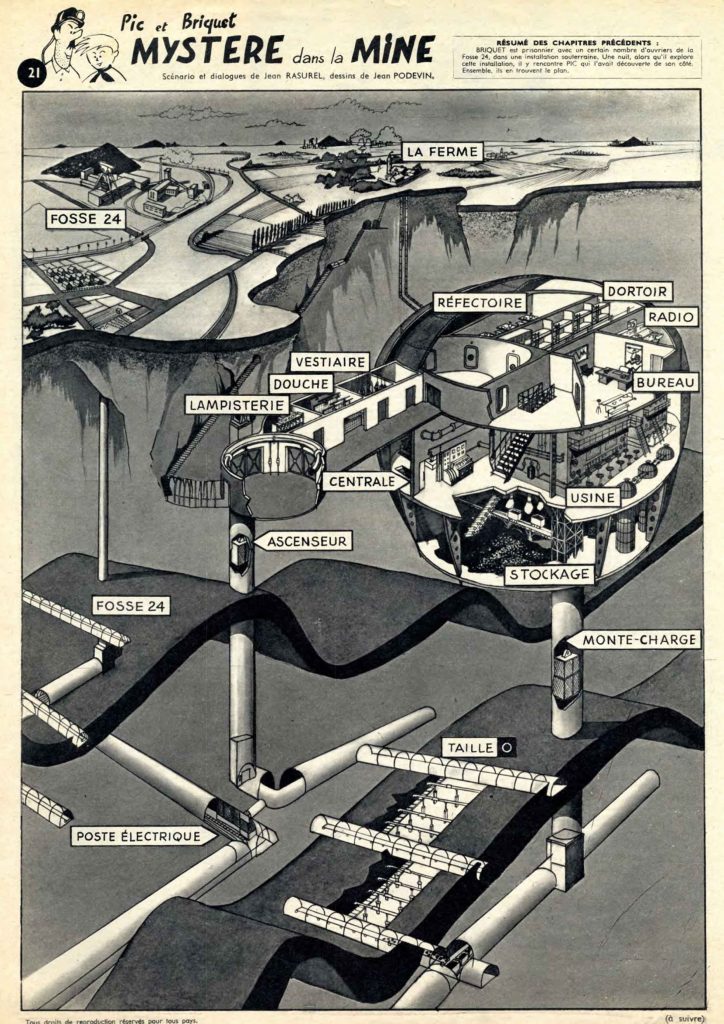

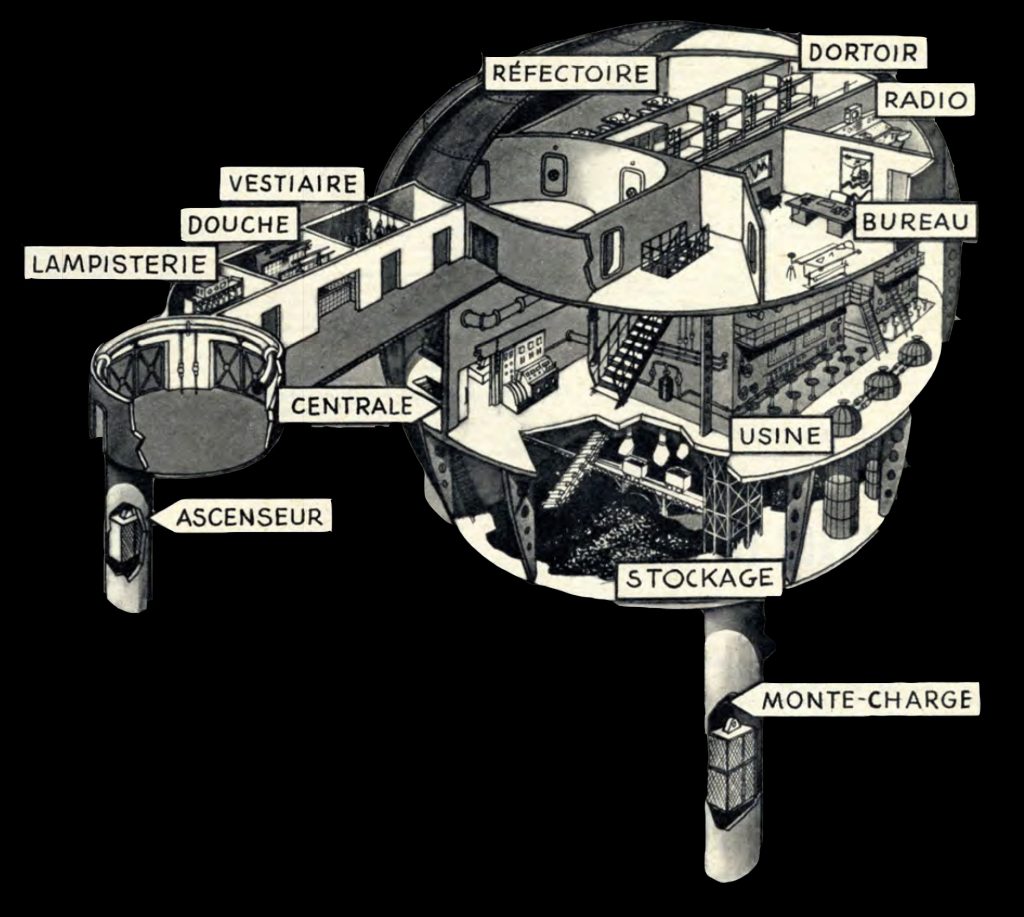

Zeichnen Rousselot und Podevin also ein realistisches Bild der Arbeitswelt im französischen Bergbau oder nutzen sie diese eher als eine Projektionsfläche für populäre Vorstellungen vom Bergbau und als geheimnisvolle Kulisse? Die von Sylvia Kesper-Biermann hervorgehobene Detailgenauigkeit seiner Zeichnungen begründete Jean Podevin in einem Interview damit, dass der Comic sich an Bergleute richte, die mit der Arbeitswelt untertage bestens vertraut seien, und er sich hierbei somit keine Pfuscherei erlauben könne.[lvii] Für den Comic begab er sich wiederholt untertage, um Skizzen anzufertigen.[lviii] Ein von ihm angefertigtes dreidimensionales Modell der Zeche und der unterirdischen Fabrik sollte sicherstellen, dass die zeitlichen und räumlichen Abläufe der Handlung möglichst realistisch wiedergegeben würden.[lix] Ein ganzseitiges Panoramabild im Comic zeigt die Über- und Untertageanlagen und die geheime Fabrik im Aufriss.[lx] Neben Gebäuden, Fördergerüst, Strecken und Streben sind hier auch in vereinfachter Form der Verlauf der Flöze und die Systematik des Kohleabbaus dargestellt. Die Legende enthält einzelne bergmännische Fachbegriffe wie „taille“ (dt. Abbaufront) oder „Lampisterie“ (dt. Lampenstube).[lxi] Trotz der Ähnlichkeit zu schematischen Abbildungen in Erdkundebüchern dient dieses Bild aber weniger didaktischen Zwecken als der räumlichen Orientierung des Lesers, der so die von Pic und Briquet im Laufe der Geschichte zurückgelegten Wege nachvollziehen kann.

Übersicht: fosse 24 und die geheime Fabrik, Mystère dans la mine © Centre Historique Minier de Lewarde, Arch 13337-133351

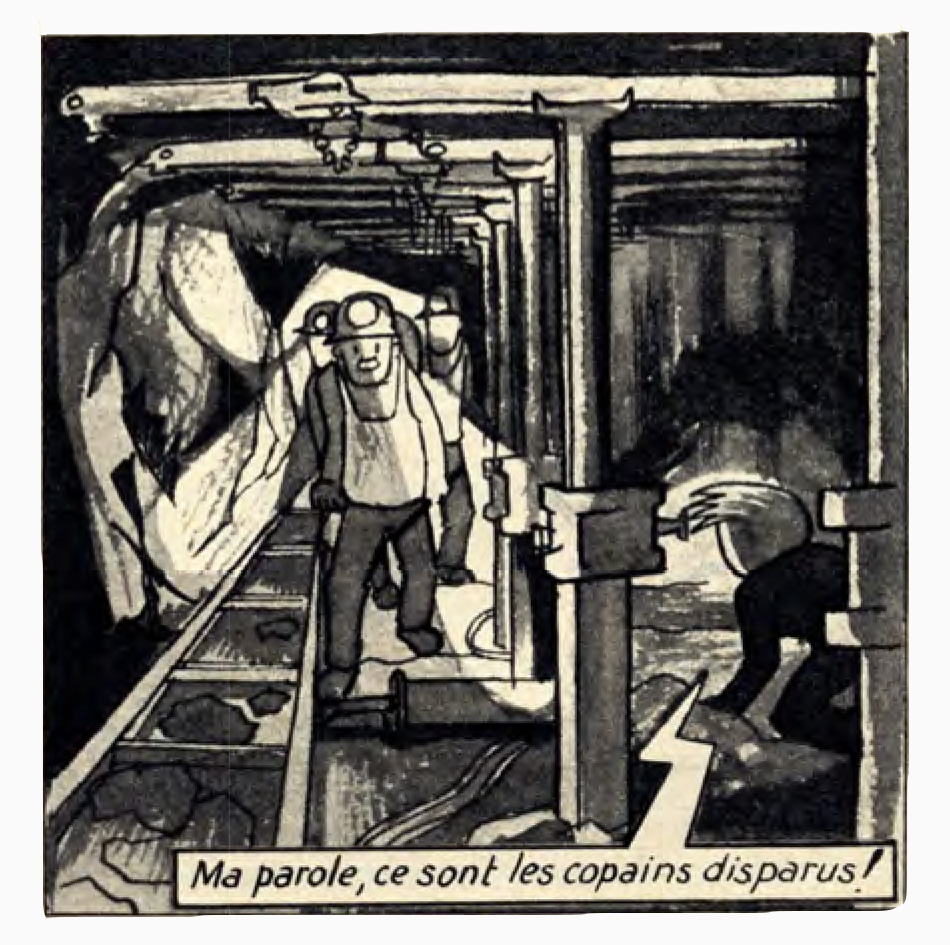

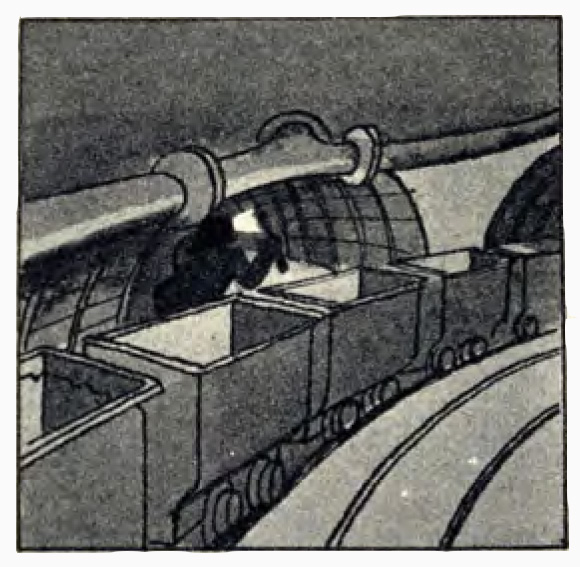

Im Laufe der Handlung bewegen sich die Helden durch Strecken im Bogenausbau, fahren mit dem Förderkorb und erklimmen Treppen und Leitern. Stempel, Leitungen, eine Grubenlok, Loren, elektronische Anlagen und Förderbänder, bei deren Darstellung Jean Podevin sich an den zeitgenössischen Zuständen auf den Zechen der HBNPC orientiert haben dürfte, werden mit großer Präzision wiedergegeben.

Bergbautechnik, Mystère dans la mine © Centre Historique Minier de Lewarde, Arch 13337-133351

Wie und mit welchen Hilfsmitteln diese unterirdische Welt geschaffen wurde, zeigt Podevin dagegen nicht. Die schwere Arbeit des Bergmanns, die in künstlerischen oder auch filmischen Darstellungen des Bergbaus als schöpferischer Akt oft im Fokus steht,[lxii] wird in „Mystère dans la mine“ praktisch nicht thematisiert.

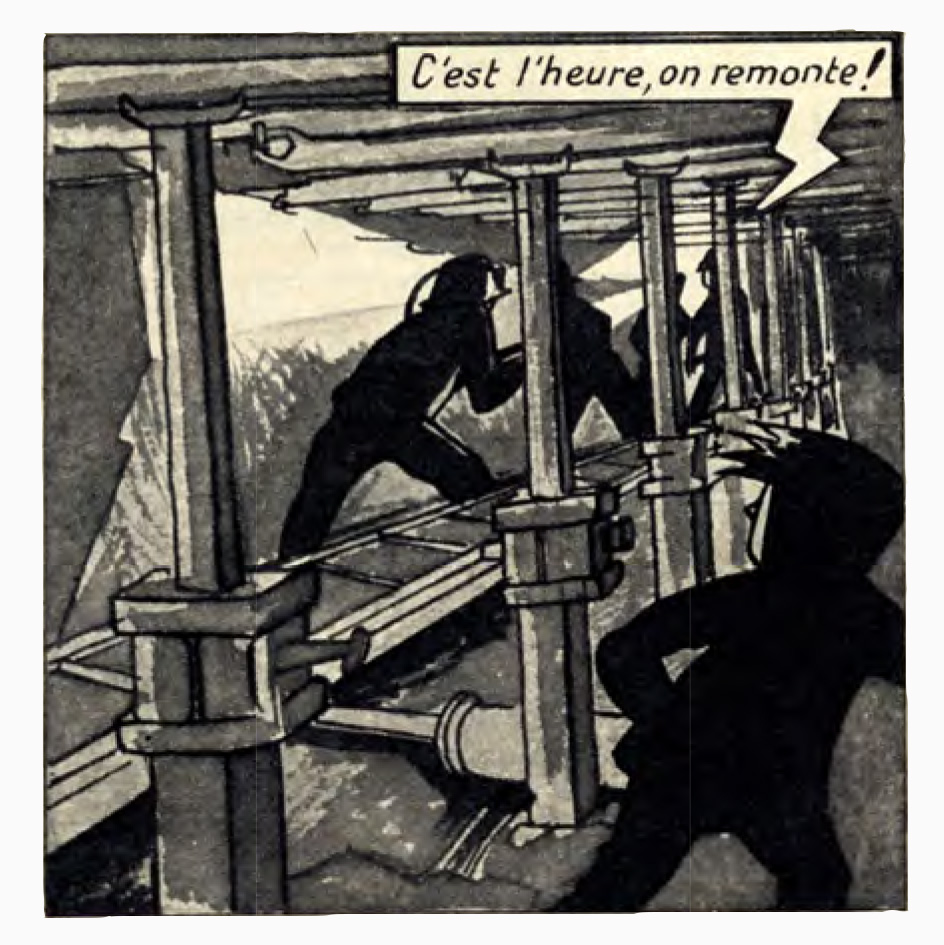

Das Herauslösen von Kohlen im Streb ist nur in einer einzelnen Szene zu sehen, in der einer der entführten Bergleute unter Aufsicht der Gaunerbande mit einem Bohrhammer hantiert. In einem anderen Panel ist der Führer einer Grubenlok abgebildet. Hierin erschöpft sich die Darstellung des Abbau- oder Grubenbetriebs aber auch schon. Die Förderung der Kohle oder schweres Abbaugerät werden nicht gezeigt.

Ebensowenig lässt sich ein Arbeitszeitregime fassen, an das die Bergleute gebunden wären. Nur zu Beginn findet sich eine Szene, in der Pic und Briquet im Gespräch mit einem Kollegen offenbar gerade ihre Schicht beenden.[lxiii] Ansonsten scheinen sich die beiden Helden frei von beruflichen Verpflichtungen durch die zumeist menschenleere Mine zu bewegen. Auch in den Dialogen wird nicht auf den Beruf des Bergmanns oder die Arbeit Bezug genommen.

Insgesamt wirkt die Untertagewelt in „Mystère dans la mine“ sehr übersichtlich, technisiert, sauber und modern. Ob dies immer der Situation vor Ort entsprach oder Podevin hier ein Stück weit ein beschönigendes Bild zeichnet, müsste ein Vergleich mit historischem Fotomaterial zeigen. Zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und den frühen 1960er Jahren hatten die nordfranzösischen Zechenanlagen aber einen Prozess der Modernisierung durchlaufen, der zu einer verstärkten Mechanisierung der Förderung, einer technischen Spezialisierung der Bergleute und v.a. auch einer Verbesserung der Arbeitssicherheit geführt hatte.

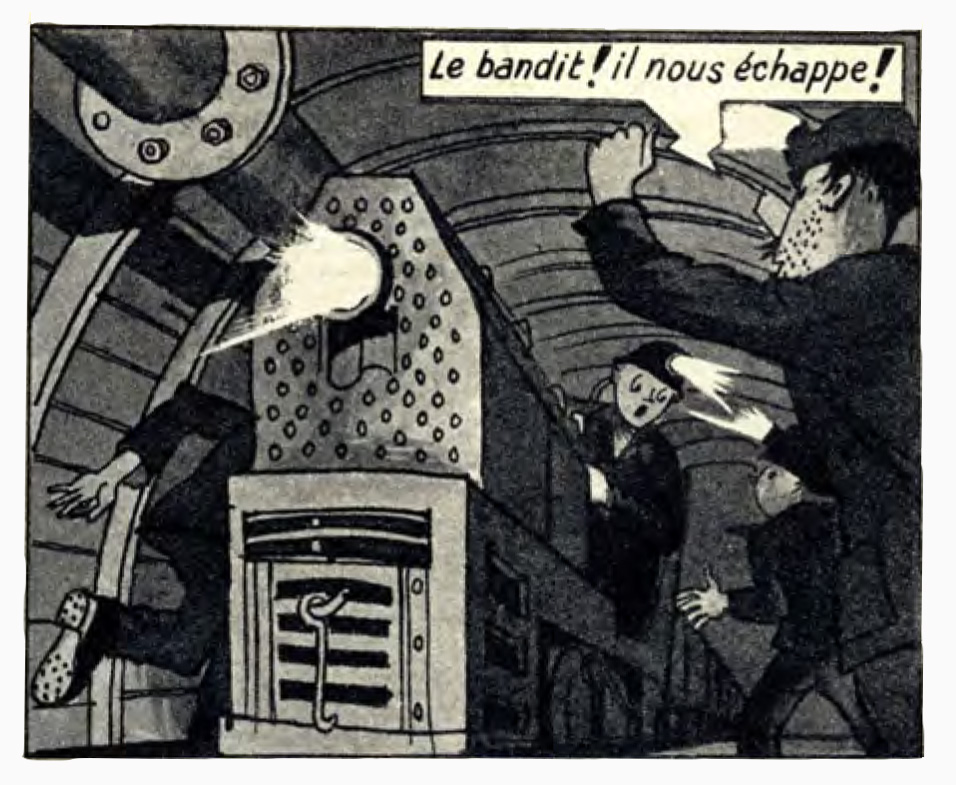

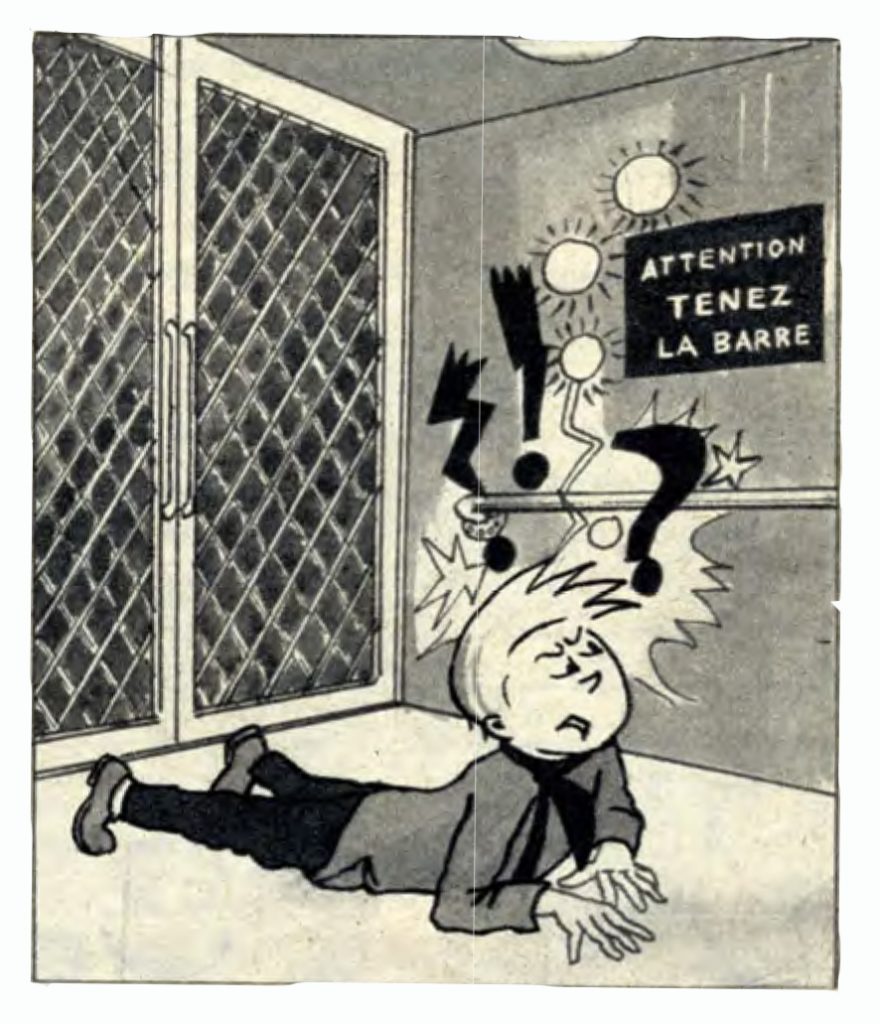

Letztgenannter Aspekt wird in „Mystère dans la mine“ anders als die Arbeit selbst immer wieder thematisiert, worin sich zweifellos Podevins Tätigkeit als Gestalter graphischer Sicherheitshinweise für die HBNPC spiegelt.[lxiv] Solche Warn- oder Hinweisschilder, etwa vor elektrischer Spannung, finden sich in verschiedenen Szenen, auch wenn die Helden sich z.T. über sie hinwegsetzen.[lxv] Überhaupt sehen sich Pic und Briquet im Laufe ihres Abenteuers regelmäßig mit den Gefahren ihres unterirdischen Arbeitsplatz konfrontiert. Insbesondere Briquet zeigt durch sein ungeschicktes Verhalten das Risiko von Arbeitsunfällen auf. Er stößt sich den Kopf, kommt zu Fall oder muss von Pic vor einer nahenden Grubenbahn gerettet werden.[lxvi] Ihr Antagonist, Bandenführer Lepoil, läuft aufgrund unzureichender Beleuchtung mit seinen unbehelmten Kopf gegen einen Querbalken und verliert das Bewusstsein, was ihm womöglich zum Verhängnis wird.[lxvii] Die Bedeutung des Sicherheitshelms wird auch demonstriert, als infolge der Explosion der Bombe Teile der Stollendecke auf Briquet fallen und seine Kopfbedeckung ihn schützt.[lxviii] Derartige Unfälle werden aber v.a. zur Lenkung der Handlung, als Rahmen für slapstick-Einlagen und als running gags eingesetzt und dürften allenfalls beiläufig einen didaktischen Zweck verfolgt haben.

Sicherheit unter Tage, Mystère dans la mine © Centre Historique Minier de Lewarde, Arch 13337-133351

Gefahren wie Gas- oder Kohlenstaubexplosionen, die in Frankreich gerade Ende der 1950er und in den 1960er Jahren immer wieder vorkamen,[lxix] werden dagegen nicht thematisiert. Solche Explosionen gehören in der Populärkultur durchaus zu der mit dem Bergbau verknüpften Vorstellungen. Gerade in Bergbau-Spielfilmen waren sie ein unverzichtbarer Bestandteil des Plots und auch Autoren von Bergbau-Comics nahmen auf diese Art von Ereignis Bezug.[lxx]

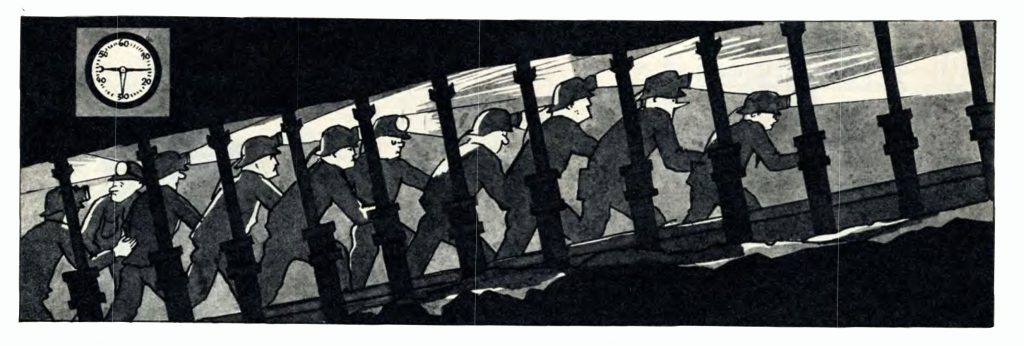

In „Mystère dans la mine“ wird die Explosion dagegen künstlich mit einem Sprengsatz herbeigeführt. Sie hat aufgrund der schnellen Flucht und des guten Orientierungssinns Pics, der seine Kameraden zu einem sicheren Teil der Mine führt, keine Folgen.[lxxi] Das regelmäßige Einblenden der tickenden Zeitbombe zeigt, dass sie – wie aus Actionfilmen bekannt – eher als ein konventionelles Mittel zur Steigerung der Spannung dient. Dennoch zeigt sich hier die bedrohliche Seite der Unterwelt, die für die Helden zu einer Bewährungsprobe wird.

Die Uhr tickt, Mystère dans la mine © Centre Historique Minier de Lewarde, Arch 13337-133351

Kommt man auf die von Sylvia Kesper-Biermann beschriebenen Funktionen der Untertagewelt im Comic zurück, so lässt sich sagen, dass diese in „Mystère dans la mine“ zeitlich und geographisch spezifisch in der Gegenwart und im Umfeld der Autoren verortetet ist. Diese Welt ist ein von Menschen gestalteter und kontrollierter Raum. Irrationale Ängste vor der Tiefe oder dem verborgenen Unbekannten, wie sie in vielen Bergbau-Comics zu finden sind, spielen als Element dagegen keine Rolle. In seiner Gestaltung wendet sich „Mystère dans la mine“ bewusst an ein Publikum, für das die Arbeitswelt des Bergmanns gerade keine fremde, geheimnisvolle oder sogar unheimliche Gegenwelt, sondern Teil ihres Alltags war.[lxxii]

Aber auch wenn diese Unterwelt nicht den üblichen populären Vorstellungen von zeitlosen Orten mit Holzstempeln und Spitzhacken entspricht und eher dokumentarischen Charakter hat, so ist sie dennoch ein Stück weit Kulisse.

Die Arbeitsbedingungen, die Bergbautechnik und ihr Einsatz oder die Gestaltung der Unterwelt durch menschliche Tätigkeit werden nicht oder kaum thematisiert und die Protagonisten nie als Teil eines Arbeitsprozesses gezeigt.

Gefahren des Arbeitsplatzes werden eher verharmlost. Echte Bedrohungen gehen vom Menschen aus und nicht von der Umgebung oder der Bergarbeit selbst. Die Flucht der Protagonisten und ihrer Begleiter vor Lepoils Bombe, die der Leser über mehrere Seiten durch die Stollen und Schächte begleitet, macht allerdings implizit deutlich, dass sich die Explosion auf die Sicherheit der Mine insgesamt auswirken wird. In diesem Szenario steckt somit eine gewisse Realitätsnähe.[lxxiii]

Aber auch wenn die Unterwelt meist als geordnete und realistische Arbeitswelt erscheint, in der sich die Protagonisten sicher bewegen, so fehlt der im Titel angekündigte mysteriöse Charakter doch nicht völlig. Das Geheimnis der Mine kann in der Existenz der von Lepoil und seinen Handlangern betriebenen unterirdischen Fabrik und womöglich auch in dem eingangs noch ungeklärten Verschwinden der Bergleute, die als qualifizierte Zwangsarbeiter festgehalten werden, gesehen werden.

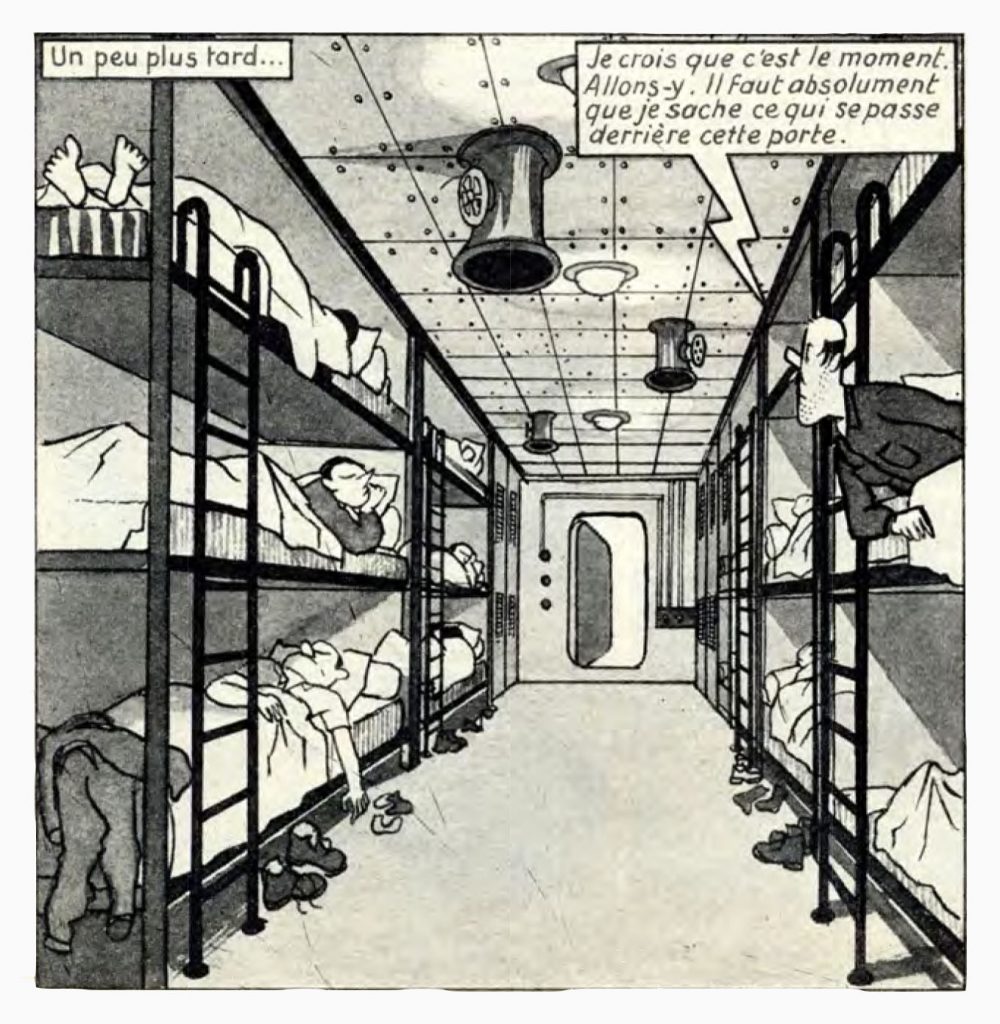

In ihrer ungewöhnlichen Form einer metallummantelten Kugel unter der Erde hebt sich die geheime Fabrik vom Rest der Mine ab, zu der sie – sowohl in Bezug auf die Ausbeutung der Kohlevorkommen als auch auf die Arbeitskräfte – in einem parasitären Verhältnis steht. Mit Kohlenbunker, Produktionsanlagen, einem Büro und Unterkünften für die entführten Bergleute bildet sie eine autarke, menschengemachte Parallelwelt.

Als solche stellt sie, um Kesper-Biermanns Charakterisierung aufzugreifen, ein Stück weit auch eine kriminelle, die bestehende Ordnung in Frage stellende Gegenwelt dar. So steht das Verschwinden der Bergleute in Konflikt mit der Realität des kontrollierten, auf die Sicherheit der Arbeiter ausgerichteten Raumes der Zeche. Das Element der Zeitbombe, die diesen geordneten Raum existenziell bedroht und schließlich zumindest in Teilen zerstört, macht das Spannungsverhältnis zwischen beiden Welten noch deutlicher.

Das Mysterium verliert im Zuge der Nachforschungen Pics und Briquets allerdings schnell seinen geheimnisvollen Charakter. So stellen sich die Gauner schon früh als Arbeitskollegen der beiden Protagonisten heraus. Die Entdeckung des oben bereits genannten Übersichtsplans der Mine und der geheimen Fabrik durch Pic und Briquet, der dem Leser die Anlage und ihre Wege in einem ganzseitigen Panorama offenbart und diese sowohl in ihren Funktionen erklärt als auch klar verortet, entreißt sie endgültig der Sphäre des Geheimnisvollen.

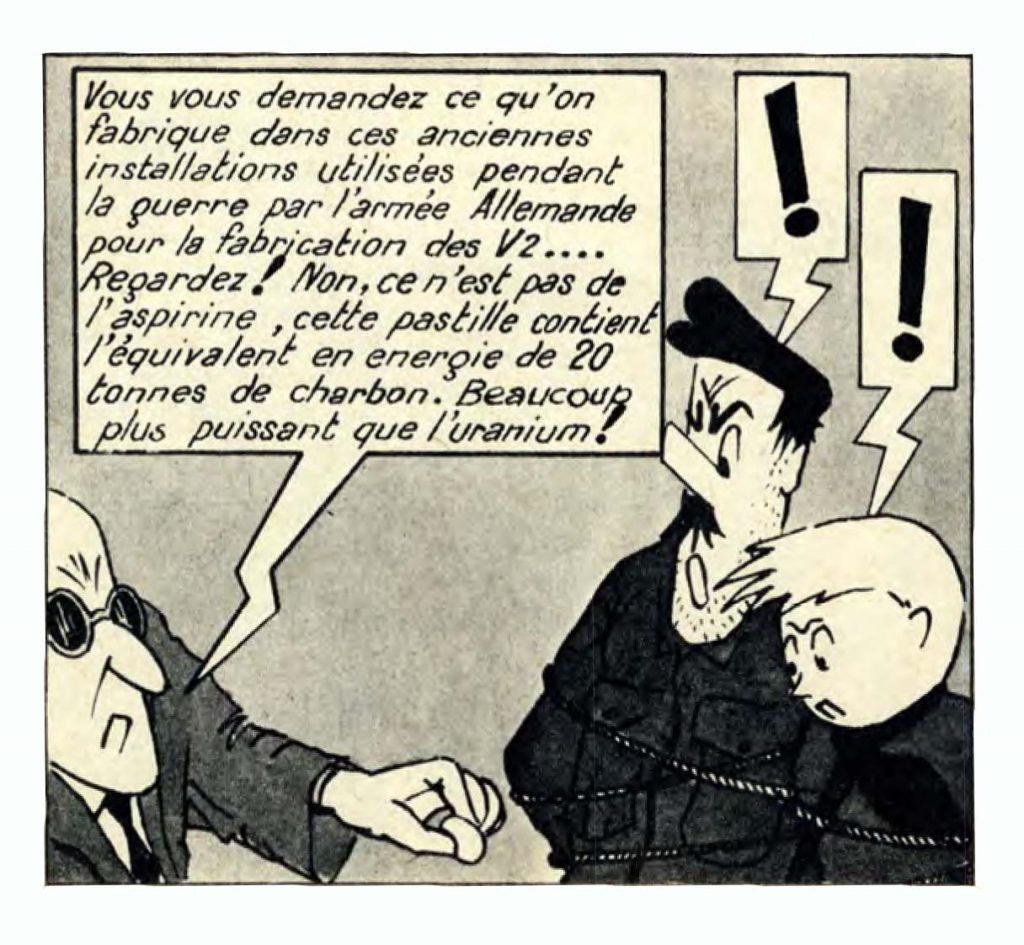

Die Figur Lepoils, der sich als Mitglied einer mächtigen geheimen Organisation identifiziert, sein aus der geraubten Kohle gewonnener Superkraftstoff und die versteckte Fabrik lassen zunächst an filmische Vorbilder wie die Superschurken der James Bond-Filme und deren exzentrischen Bollwerke denken. Podevin und Rousselot geben der Anlage allerdings einen historischen Kontext. So erläutert Lepoil den Helden, dass es sich um eine ehemalige deutsche Produktionsstätte für V2-Raketen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs handele.[lxxiv] Offenbar spielen die Autoren hier auf die von den Nazis in Minen, Tunneln oder Salzstöcke verlegte Waffenproduktion in Deutschland und anderen Ländern an. Diese Erklärung der Existenz der Anlage gibt ihr gewissermaßen historische Plausibilität.

Möglicherweise wollten die Autoren damit nicht nur an den Mythos der geheimen Waffenprogramme der Nazis anknüpfen. Die Erinnerung an die deutsche Besatzung dürfte in Nordwestfrankreich wie auch im Rest des Landes in den 1960er Jahren noch lebendig gewesen sein. Diese war mit der systematischen Ausbeutung der Kohlevorkommen durch die Deutschen unter massivem Einsatz insbesondere osteuropäischer Kriegsgefangener und Zwangsarbeiter einhergegangen. 18.000 französische Bergleute waren als Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiter in den Zechen des Ruhrgebiets eingesetzt worden.[lxxv] Erst im August 1944 wurde das nordfranzösische Kohlerevier nach einem Generalstreik der Arbeiter von der deutschen Besatzung befreit.[lxxvi]

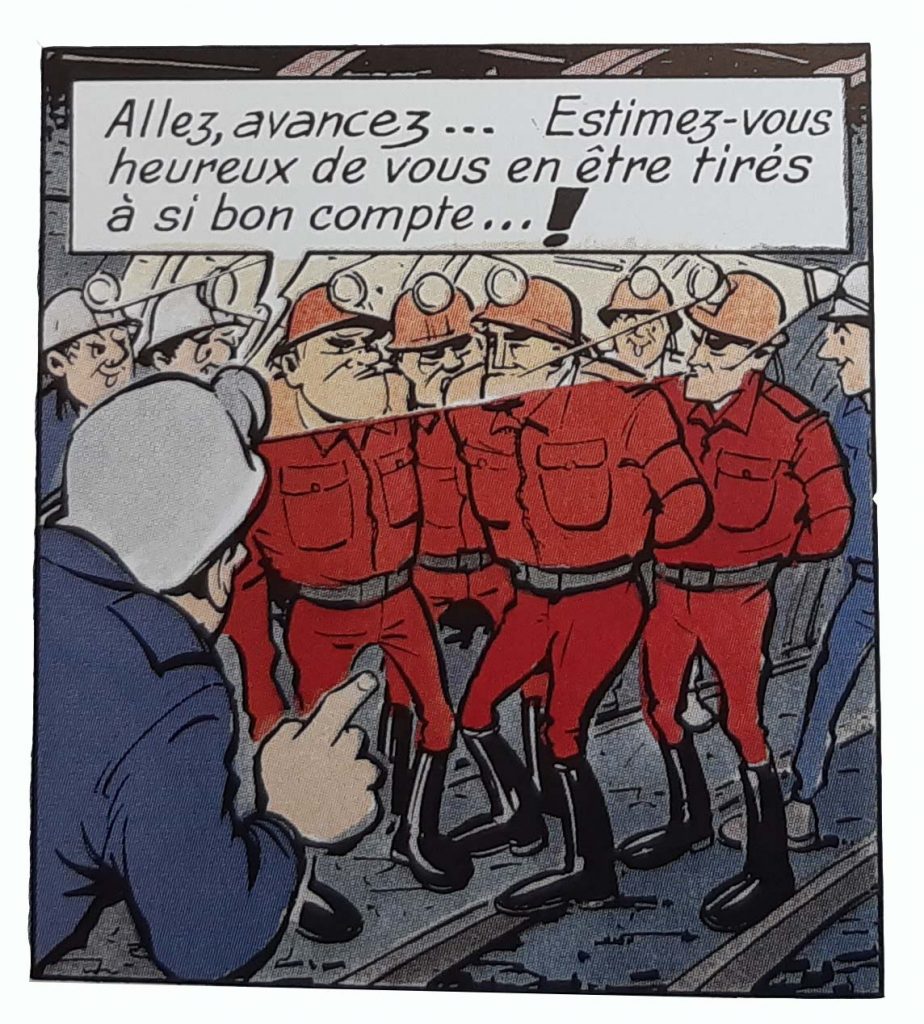

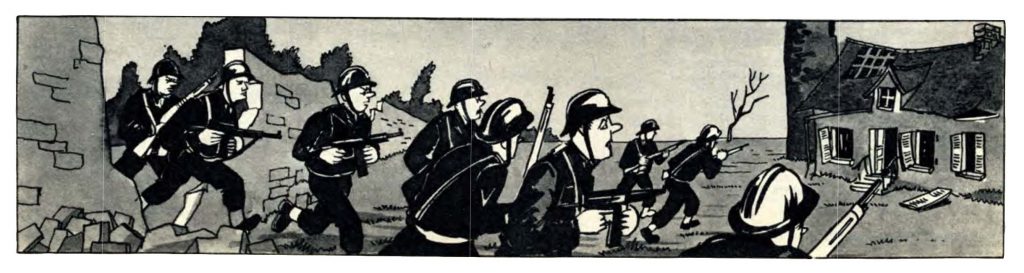

Dass die entführten Bergleute von Lepoil und seinen Leuten im Comic ebenfalls zu einer Art Zwangsarbeit herangezogen werden, ist nur eine auffällige Parallele. Auch in der fiktiven Geschichte befreien sich die Bergleute von „fosse 24“ aus eigener Kraft. Einige ihrer Kontrahenten tragen zudem deutsche Vornamen wie Otto und Siegfried, obwohl sie offenbar Franzosen sind.[lxxvii] Die roten Uniformen der Wachleute der entführten Bergleute erinnern mit ihren Abzeichen, der Hose und den hohen schwarzen Schaftstiefeln stark an Nazi-Uniformen.[lxxviii] Unübersehbar nutzten Podevin und Rousselot hier bewusst Versatzstücke vertrauter Feindbilder, um die Widersacher der beiden Helden zu charakterisieren.

Die Wachleute, Mystère dans la mine (Ursprungs- und Neufassung) © Centre Historique Minier de Lewarde, Arch 13337-133351

Eine Parallele zu den in der geheimen Fabrik produzierten Wunderwaffen der Nazis ist evtl. auch der von Siegfried Lepoil erfundene Superenergieträger. Interessant ist hier v.a. der Stellenwert, der der Kohle als Rohstoff dabei zugeschrieben wird. Die Kohle von „fosse 24“, so Lepoil, eigne sich besonders für ein von ihm entwickeltes chemisches Verfahren, bei dem die Energie von 20 Tonnen des Rohstoffs mit Hilfe des Mittels „Epsilon 99“ auf einem Träger von der Größe einer Pille konzentriert werde. Dieses Endprodukt sei sogar stärker als Uran. Lepoil verrät Pic und Briquet seine Absicht, den Energieträger an ein fremdes Land zu verkaufen, womit auf seine mögliche strategische Bedeutung angespielt wird und der Gedanke des Verrats mitschwingt.[lxxix]

© Centre Historique Minier de Lewarde, Arch 13337-13335

In einer Zeit, in der die Atomkraft zunehmend zu einer Konkurrenz für die Kohlekraft wurde, postulieren Podevin und Rousselot hier fiktiv eine Überlegenheit der Kohle, deren Potenzial als Energieträger mit innovativen Methoden erschlossen werden kann. Angesichts des seit Anfang der 1950er Jahre absehbaren Niedergangs des französischen Kohlebergbaus, der zunehmenden Bedeutung alternativer Energieträger und der ab 1960 rückläufigen Beschäftigtenzahlen im Bergbau, wurde diese Aufwertung der Kohle von der davon betroffenen Leserschaft sicher goutiert.[lxxx]

Der Bergmann – Eigenschaften

Wenn die Untertagewelt in „Mystère dans la mine“ weniger als ein aktiver Ort der Arbeit erscheint und eher als Kulisse dient, wie werden dann die Bergleute und insbesondere auch die beiden Bergmannshelden dargestellt?

Pic und Briquet treten in erster Linie in ihrer Auseinandersetzung mit ihren Gegenspielern um Lepoil in Aktion. Aber auch wenn Arbeitsszenen fehlen, sind die Bergleute klar durch ihre Arbeitskleidung, Helm und Kopflampe bzw. Mütze identifizierbar.[lxxxi] Pic hebt sich von Briquet und den anderen dadurch ab, dass er dazu stets ein Halstuch trägt, das in der späteren kolorierten Fassung des Comics rot ist. Ein solches rotes Halstuch war zusammen mit blauer Arbeitskleidung und Helm Bestandteil des „jupon de fosse“ oder Grubenrock, also der Arbeitskleidung der französischen Bergleute.[lxxxii] Auch in zivil sind die Bergleute an Schiebermütze und grauer oder blauer Jacke erkennbar,[lxxxiii] wobei diese Art Kleidung auch mit der Arbeiterschaft insgesamt in Verbindung gebracht werden könnte.

Diana Cooper-Richet ist der Ansicht, dass „Mystère dans la mine“ alt wie jung eine bestimmte Vorstellung der Eigenschaften und des Charakters des Bergmanns vermitteln möchte.[lxxxiv] In Anbetracht der Ausrichtung auf den Kreis der Bergarbeiter dürften die Autoren eine positive Identifikation ihrer Leser mit den Helden im Sinn gehabt haben. Pic und Briquet zeichnen sich durch Mut, Schläue, Rechtschaffenheit, Initiative und ein gewisses Draufgängertum aus,[lxxxv] was sie allerdings nicht unbedingt von männlichen Comic-Helden aus anderen Kontexten abhebt. Spezifische bergmännische Tugenden, die mit einer Eignung für den Beruf in Verbindung gebracht würden, scheinen nicht relevant.

Was den Körperbau angeht, wirken die Bergleute mit Ausnahme von Pic allgemein zwar kräftig, fallen allerdings nicht durch einen besonders beeindruckenden Körperbau auf. Von einer klischeehaften Darstellung kann hier sicher nicht die Rede sein. Im Fall der z.T. etwas stiernackiger wirkenden Ganoven wird dagegen eher auf stereotype Darstellungen von Gangstern oder Raufbolden zurückgegriffen. Dies bedeutet allerdings nicht, dass körperliche Stärke bei den Bergleuten keine Rolle spielt. Sie äußert sich allerdings nicht als Arbeitskraft, sondern in der physischen Auseinandersetzung mit ihren Gegnern.

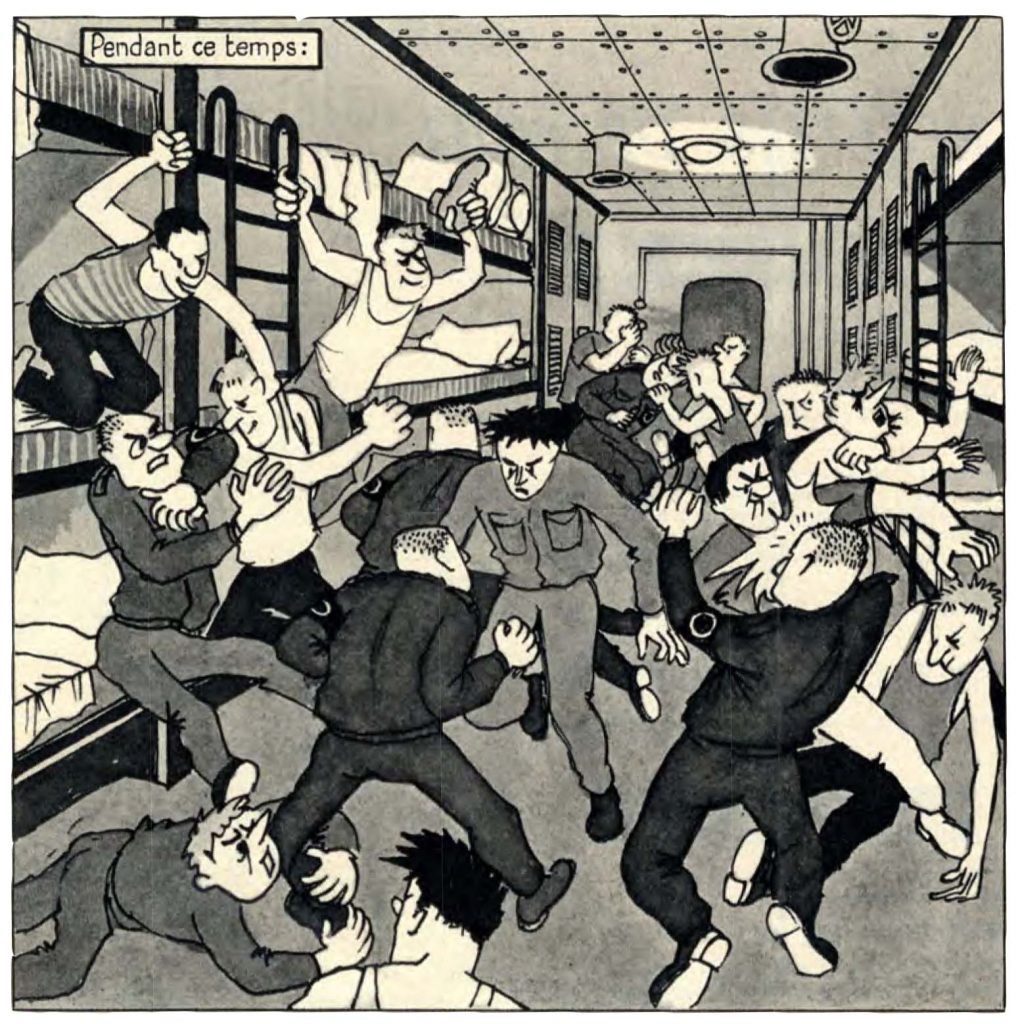

© Centre Historique Minier de Lewarde, Arch 13337-133351

Was das Gewaltniveau angeht hebt sich „Pic et Briquet“ nicht stark von anderen franko-belgischen Comics der Zeit ab. Stellenweise erscheint ihr Einsatz allerdings befremdlich. So werden z.T. auch Unbeteiligte massiv traktiert. Die eingangs erwähnte harmlose Bienlein-Figur in „Pic et Briquet à la Napoule“ handelt sich aufgrund ihrer sperrigen Umgangsformen den Faustschlag eines Polizeipiloten ein, ohne dass dies weiter kommentiert oder gar sanktioniert würde.[lxxxvi] In einer Weiteren ist es der Patient in einer psychiatrischen Anstalt, der bei einem Anfall von einem der Gauner, der ihn zur Ruhe bringen will, bewusstlos geschlagen wird.[lxxxvii] Der als Krankenschwester verkleidete Pic verfährt mit einem weiteren Unbeteiligten ebenso, um seine Tarnung nicht auffliegen zu lassen.[lxxxviii] Auch von Schusswaffen wird Gebrauch gemacht, wobei allerdings niemand verletzt wird. In einer Szene sollen Pic und Briquet auf Geheiß Lepoils mit einer Pistole exekutiert werden, was erst im letzten Moment verhindert wird.

Berufsspezifische Tugenden lassen sich dagegen allenfalls indirekt ableiten. So können Pics guter Orientierungssinn untertage und seine Ortskenntnisse evtl. als spezifisch bergmännische Eigenschaft gesehen werden.[lxxxix] Er erkennt Orte wieder, an denen er gewesen ist, verfügt über strukturelle Kenntnisse der Lage von Schächten, Leitern und Treppen und hat ein Gespür für Gefahren.[xc] Bei der Flucht vor der Bombe scheint er eine führende Rolle in der Gruppe der Bergleute einzunehmen.[xci] In einer Szene verwendet er mit „bure“, also Blindschacht, einen bergbaulichen Fachbegriff, was möglicherweise auf seine berufliche Fachkunde verweisen soll. Eine Abgrenzung der Bergleute als Sprachgemeinschaft mit bestimmten Umgangsformen, Grußformeln oder einem spezifischen Jargon wird allgemein allerdings nicht sichtbar.

Anders als Pic führt sich Briquet in seinem Arbeitsumfeld wiederum eher ungeschickt auf. Er gerät beständig in Gefahr oder verletzt sich sogar und entspricht damit nicht gerade dem Bild eines kompetenten Bergmanns.

Das schon erwähnte fast vollständige Fehlen des Aspekts der Arbeit in dem Comic heißt, dass typische, gerade in künstlerischen Darstellungen von Bergleuten und Bergbau vielfach begegnende Elemente nicht vorkommen. Die Betonung der Schwere der bergmännischen Arbeit, des Fleißes und der Leistungsfähigkeit der Bergleute oder gar die Überhöhung ihrer Arbeit zu einem heroischen Kampf mit unberechenbaren Naturgewalten lassen sich nicht einmal in Ansätzen finden.[xcii] Dabei war dieses Bild des Bergmanns durchaus Teil des bergmännischen Selbstverständnisses und Berufsethos, an das z.B. auch im Kontext der historischen „bataille de charbon“ bewusst diskursiv angeknüpft wurde.

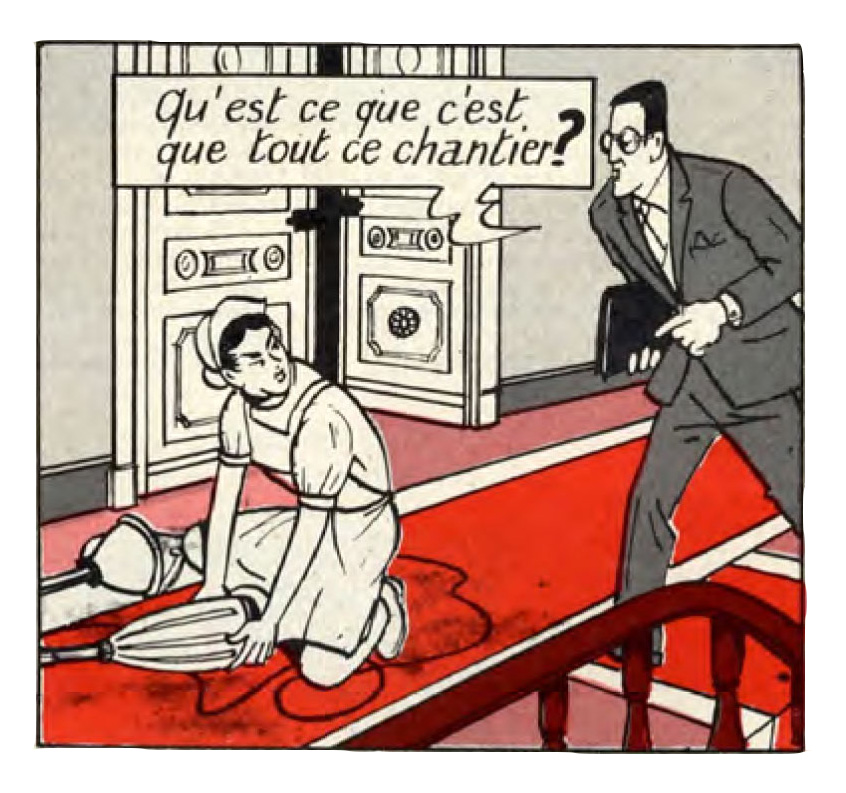

Ein Aspekt, der keinen Bezug zum Bergbau aufweist aber für die Charakterisierung der beiden Helden als Männer relevant ist, betrifft ihr Verhalten gegenüber Frauen. Hierzu sei vorab erwähnt, dass Frauen in den Abenteuern fast keine Rolle spielen. Sie treten allenfalls als Nebencharaktere auf, und Pic und Briquet zeigen sich im Umgang mit ihnen nicht gerade als Gentlemen.[xciii] Eine verwirrte ältere Frau, die Briquet mit ihrem verschwundenen Ehemann verwechselt, wird von ihm wenig mitfühlend behandelt. Gegenüber Pic bezeichnet er sie sogar als „cinglée“, Übergeschnappte oder Spinnerin.[xciv] Nicht gerade galant agieren die beiden Helden in „Pic et Briquet agents secrets“ auch gegenüber einer unbekleideten Frau, in deren Badezimmer sie bei einer Verfolgungsjagd eindringen. Als die Frau vor Schreck hohe Schreie ausstößt und sich mit dem Duschvorhang bedeckt, droht der genervte Briquet, ihr einen Korken zu verpassen, wenn sie weiterschreie,[xcv] wobei er sie paternalisierend als „petite dame“ adressiert. Von der Frau in der Dusche sind nur Kopf und Schulter zu sehen. Erotische oder amouröse Episoden lassen sich in den Comics generell nicht finden.

Frauen in „Pic et Briquet“, Abb. 1: Mystère dans la mine, Abb. 2-4: Pic et Briquet agents secrets © Centre Historique Minier de Lewarde, Arch 13337-133351

Frauen werden allgemein stereotyp in traditionellen sozialen und beruflichen Rollen als Mütter oder Krankenschwestern und mit klischeehaften Verhaltensmustern dargestellt. Dies entspricht der eher konservativen Darstellung der Rolle von Frauen in der Mehrzahl der franco-belgischen Comics der Zeit,[xcvi] auch wenn in den 1960er durchaus neue Darstellungen aufkamen und emanzipierte Comic-Heldinnen das Licht der Welt erblickten.[xcvii] Der Grundton von „Pic et Briquet“ ist paternalistisch, die Frauen werden oft wenig respektvoll behandelt, wobei dies wie im Fall der Bienlein-Figur z.T. auch für bestimmte männlich Charakteren gilt. Darauf, dass die Autoren dieses Verhalten als das typisch Gebaren eines bergmännischen Milieus mit seinen spezifischen rauen und gesellschaftlich unangepassten Verhaltensweisen präsentieren wollen, gibt es keinen Hinweis, lässt sich ein ähnliches Verhalten doch auch bei anderen Figuren feststellen.

Mehr als die Arbeit der Bergleute oder berufsspezifische Qualitäten steht in „Mystère de la mine“ die Gemeinschaft der Bergleute im Vordergrund, auch wenn die Bergmänner um Pic und Briquet weitestgehend eine anonyme Gruppe bleiben. Abgesehen von einer Szene zu Beginn der Geschichte, in der sich die beiden Helden mit einem Kollegen unterhalten,[xcviii] wird auch ihre soziale Integration in diese Gemeinschaft allenfalls schemenhaft angedeutet. Dies gilt auch für den privaten Bereich. Während die verschwundenen Bergleute als Familienmenschen dargestellt werden,[xcix] bleibt der familiäre Hintergrund Pics und Briquets im Dunklen.

Aus Sicht Diana Cooper-Richets zeichnet der Comic das friedliche Bild einer Zeche mit zufriedenen, motivierten und lebenslustigen Bergleuten, auf der es keine sozialen Konflikte gibt. Sie weist auf die von den Autoren hervorgehobene Solidarität der Bergleute gegenüber ihren Kollegen und ihrem beruflichen Umfeld hin und spricht in dem Zusammenhang von einer „Ökumene“ der Bergleute, die der Comic als Idee transportiere.[c]

Diese Analyse trifft weitestgehend zu. Dieser Eindruck einer funktionierenden Gemeinschaft der Bergleute wird in „Mystère dans la mine“ auf unterschiedliche Weise hervorgerufen. Die Basis ihres Zusammenhalts, etwa ein Berufsethos, wird dabei allerdings nie explizit benannt. Er äußert sich vielmehr implizit in den Handlungen oder auch Zielen der Akteure.

So wird das Verschwinden der Kollegen als ein in der Gemeinschaft der Bergleute und sogar darüber hinaus bestimmendes Gesprächsthema dargestellt. In einer Szene erscheinen die Anwesenden in einem von Bergleuten besuchten Lokal durch ihre gemeinsame Betroffenheit geeint.[ci] Neben dem Eindruck einer Solidargemeinschaft, der so evoziert wird, tritt so das Bild einer durch Kommunikation verbundenen Gemeinschaft, die sich über die Belange der Zeche und der Belegschaft austauscht. In einem Plot, der sich aus dramaturgischen Gründen verständlicherweise nicht um den Arbeitsalltag des Bergmanns, sondern die konstruierte Ausnahmesituation einer Verbrecherjagd untertage dreht, sind diese kleinen Szenen umso aufschlussreicher.

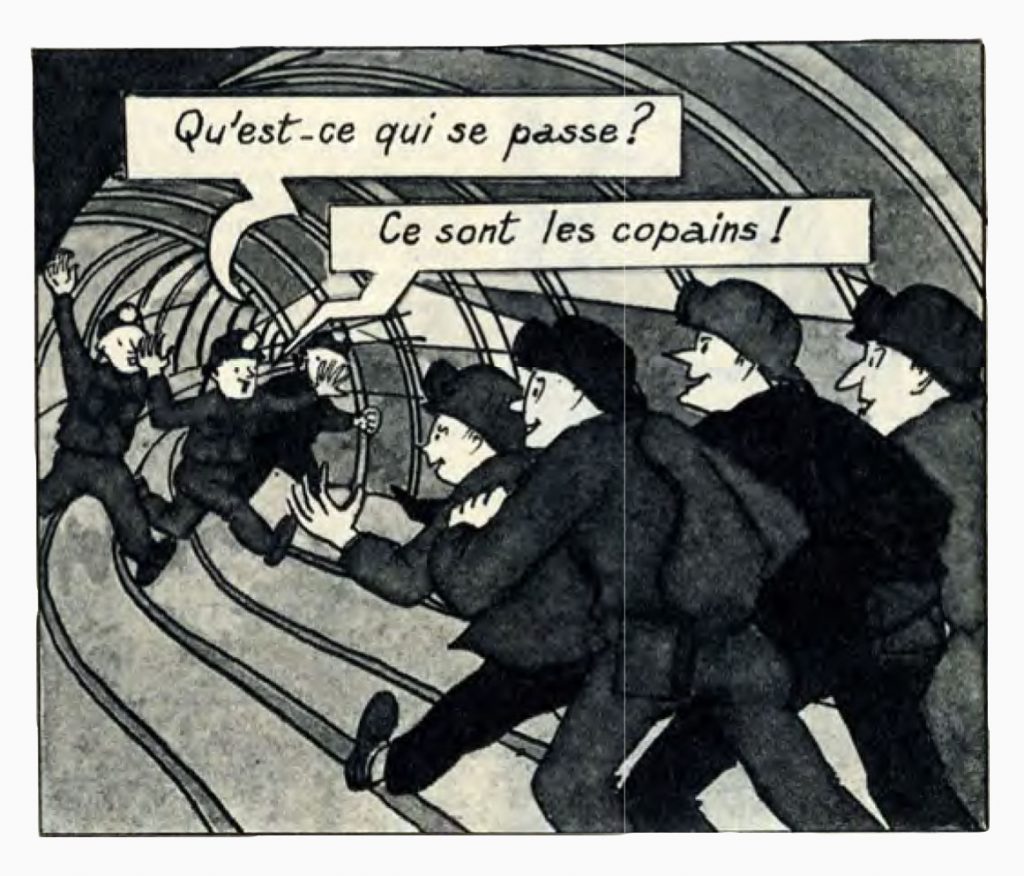

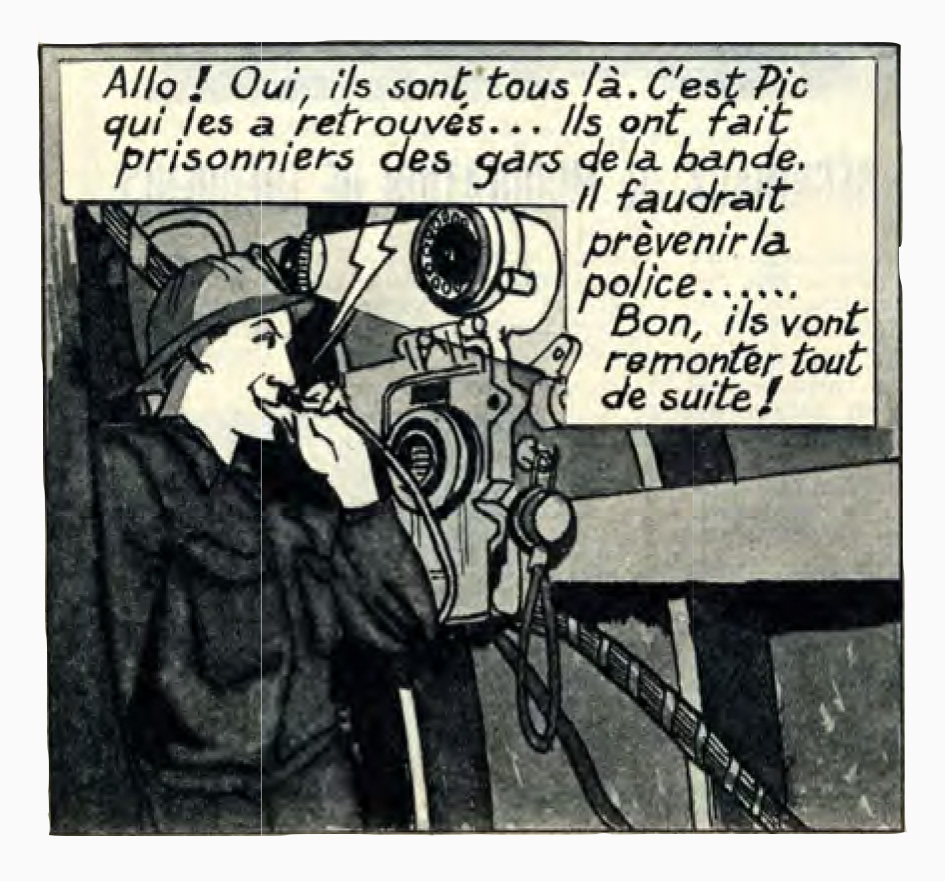

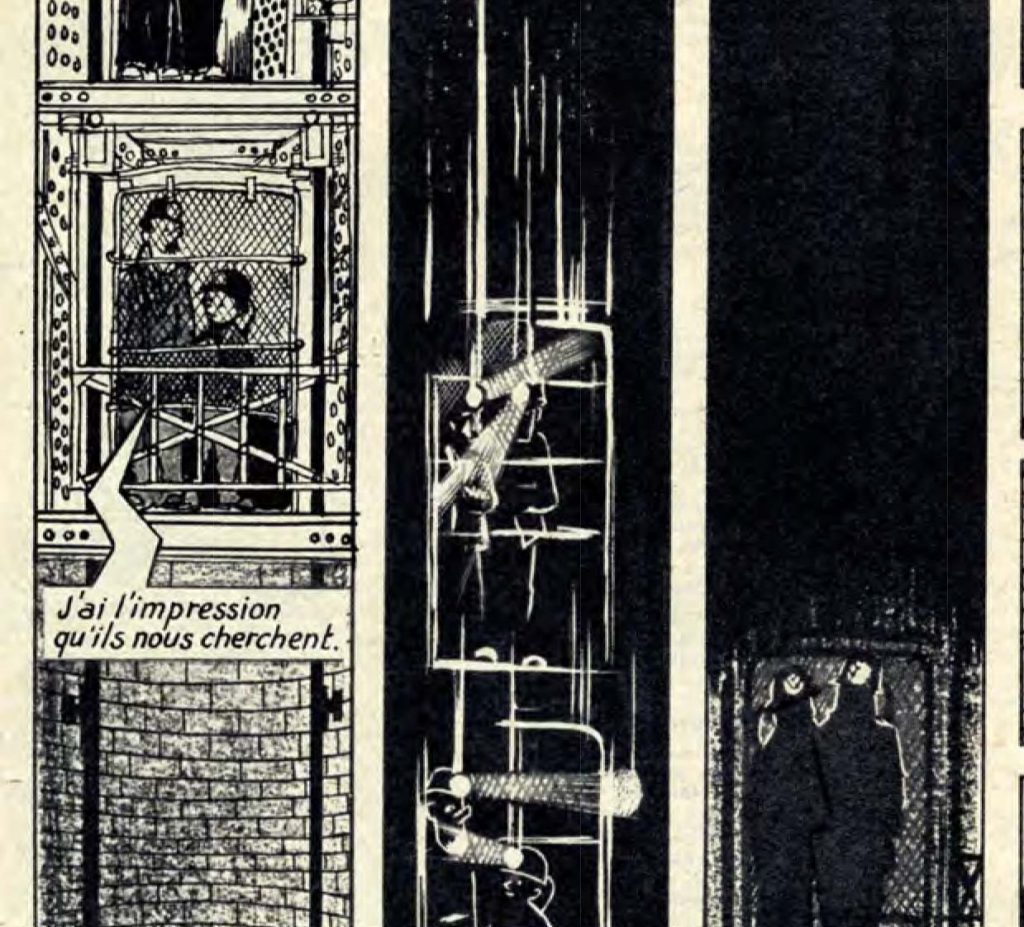

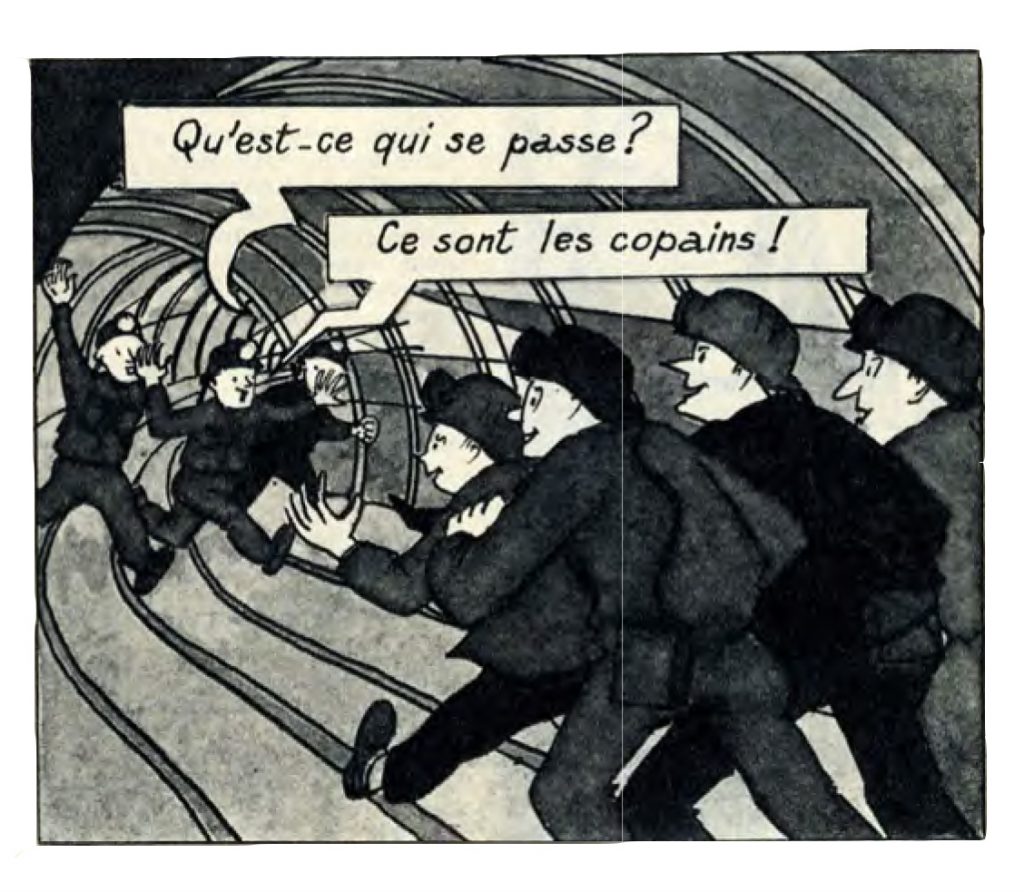

Als solidarische und v.a. handlungsfähige Gruppe treten die Bergleute auch im Zusammenhang mit der Befreiung der gefangenen Bergleute und dem Kampf gegen ihre Gegenspieler in Erscheinung. Durch einen Hilferuf des bedrängten Briquet alarmiert,[cii] rebellieren die gefangenen Bergleute, überwältigen die bewaffneten Gegner und befreien Pic und Briquet schließlich aus deren Fängen.[ciii] Die Bergleute zeichnen sich hier nicht nur durch ihre Kameradschaft untereinander, ihr zupackendes Vorgehen, ihre Initiative und ihre Furchtlosigkeit aus, sondern auch durch eine gewisse Gewaltbereitschaft und physische Durchsetzungsfähigkeit. Die anschließende Flucht vor der tickenden Zeitbombe durch Stollen und Aufgänge, die auch die Ganoven einschließt, verläuft diszipliniert und effizient.[civ] Von ihren Kollegen, die zu der Stelle der Explosion eilen und in einem Stollen auf die Geretteten treffen, werden sie freudig als „copains“, Kumpel oder Kameraden, begrüßt und herzlich umarmt.[cv]

Die Bergleute erwecken nicht nur den Eindruck einer solidarischen, sondern auch einer selbstbestimmten und egalitären Gemeinschaft. Pic und Briquet heben sich als Protagonisten zwar ab und haben zu guter Letzt auch durch die Anerkennung ihrer Kollegen eine Sonderstellung, nehmen im Laufe der Geschichte selbst aber keine besondere soziale Position als Führungsfiguren oder Autoritäten ein. Dies wird auch im Band „Pic et Briquet à la Napoule“ deutlich. Den Aufenthalt in der nur über eine begrenzte Zahl an Plätzen verfügenden Ferienunterkunft der HBNPC erhalten die Beiden nicht aufgrund ihrer Verdienste im vorherigen Abenteuer, sondern weil Briquet gemäß dem üblichen Verfahren ausgewählt worden ist.[cvi] Von einem Mitreisenden darauf angesprochen, welches Glück sie doch gehabt hätten, beide nach Napoule zu dürfen, betont Pic, dass Briquet ausgelost worden sei und er ihn begleiten dürfe, da – so Briquet – beide doch so unzertrennlich seien.[cvii] Es liegt also allenfalls im Fall Pics eine Sonderbehandlung vor, die durch seine Freundschaft zu Briquet gerechtfertigt wird.

Ein Aspekt, der dieses Bild und auch Diana Cooper-Richets These von einer harmonischen Bergmannsgemeinschaft stört ist die Tatsache, dass die Ganoven offenbar ebenfalls aus dem Umfeld der Zeche stammen. Einige von ihnen sind Pic und Briquet namentlich bekannt und fahren in Bergmannskluft ein. Ihr Anführer Lepoil wird als Chef der Chemiewerke identifiziert, wobei die fehlende Erläuterung suggeriert, dass es sich entweder um eine lokal bekannte Persönlichkeit handelt oder aber um den Chef der zecheneigenen Chemiewerke und somit im weiteren Sinne einen Zechenangehörigen. Die Entscheidung der Autoren beim Entwurf der Gegenspieler der Helden keinen Gegensatz zwischen Bergfremden und Bergleuten zu konstruieren, also gewissermaßen die Geschichte eines „Inside-Job“ zu zeichnen, ist zumindest auffällig. In Bergbaufilmen diente gerade die Abgrenzung der Bergleute von anderen Berufsgruppen der Stärkung der berufs- und branchenspezifischen Gruppenidentität, was eine integrierende Wirkung entfalten und den Gruppenkonsens fördern sollte.[cviii] Letztlich bleibt dies für das Narrativ und die Charakterisierung der Bergleute aber ohne Belang, da die schwarzen Schafe eindeutig nicht Teil der Gemeinschaft sind, auch wenn sie durch die gemeinsame Flucht vor der Bombe am Ende ein Stück weit reintegriert werden.

Hierarchien und Autorität

Was beim Blick auf die Gemeinschaft der Bergleute und die Zeche insgesamt weiter auffällt, ist das völlige Fehlen von Rangunterschieden und Machtstrukturen. Einige Bergbau-Comics rücken das Verhältnis zwischen Bergleuten und Zecheneigentümern, das i.d.R. als eine konfliktbeladene, von gegensätzlichen Interessen bestimmte Beziehung dargestellt wird, durchaus in den Vordergrund.[cix] In „Mystère dans la mine“ spielt dieser Aspekt wiederum keine Rolle. Auch die HBNPC werden an keiner Stelle namentlich genannt. Durchaus thematisiert wird hingegen die in Bergbau-Comics im Zusammenhang mit innerbetrieblichen Konflikten oft zentrale Frage der Arbeitssicherheit, allerdings weniger als Streitpunkt zwischen Arbeitgebern und Bergleuten. Vielmehr lässt sich ein gewisser Fokus auf untertage verwendete Warnhinweise und -signale feststellen. Über die daraus ableitbare Andeutung einer regelbasierten Ordnung hinaus lässt sich allgemein aber keine durch Vorgesetzte implementierte Ordnung greifen. Auch in der obligatorischen Abschlussszene, in der die Rettung und Befreiung der Bergleute gefeiert wird – eine klassische Situation für die Bekräftigung einer solchen Ordnung –, tritt keine Autoritätsfigur in Erscheinung. Statusunterschiede innerhalb der Gruppe der Bergleute, wie sie gerade zu dieser Zeit in der realen Welt noch prägend waren,[cx] werden ebenso wenig sichtbar.

Eine Ausnahme zu diesem Befund ist die Bande um den Oberschurken Lepoil, der seine eigenen Leute herumkommandiert und auch Zwang auf die entführten Bergleute ausübt. Der Kontrast zwischen dieser Bandenhierarchie einerseits und der Solidarität unter den Kumpels andererseits ist evident.

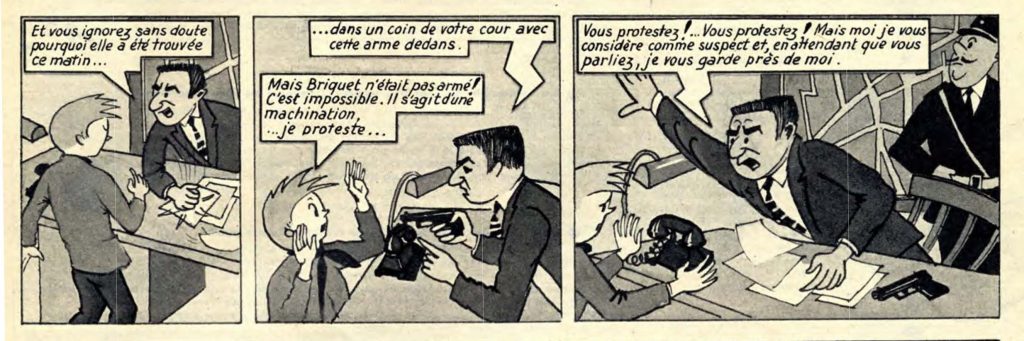

Anders als Rangordnungen unter den Bergleuten und Besitzverhältnisse lässt sich in „Mystère dans la mine“ allerdings der Aspekt der staatlichen Autorität greifen. Dies betrifft die Rolle der Polizei in der Angelegenheit der verschwundenen Bergleute.

Die Polizisten werden als hart durchgreifend, fast schon autoritär, aber auch inkompetent dargestellt. So lässt sich der Polizeichef durch eine von den Widersachern der Helden fingierte Spur dazu verleiten, den unschuldigen Pic als Verdächtigen zu verhaften.[cxi] Pic bricht schließlich aus der Haft aus, wobei hier die gewaltsame Art seines Vorgehens ins Auge fällt. So hat er keine Bedenken, einen der Polizisten in seine Zelle zu locken, mit einem Knüppel niederzuschlagen und den bewusstlosen Mann zu fesseln, was auf eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber der Staatsgewalt schließen lässt.

Als die Beamten gegen Ende der Geschichte den Hinweis auf die geheime Fabrik erhalten und diese mit einem massiven bewaffneten Aufgebot stürmen wollen, kommen sie zu spät.[cxii] An der Befreiung der Bergleute und deren Rettung vor der Bombe haben sie trotz ihres martialischen Einsatzes keinerlei Anteil und wirken eher etwas lächerlich. Sie dringen nicht einmal bis in die Untertageanlagen vor, sondern müssen sich nach der Explosion unrühmlich vor den Staub- oder Rauchwolken zurückziehen. Eine Aussöhnungsszene zwischen Pic und der Polizei, sei es eine Entschuldigung für die vorangegangene Verdächtigung Pics oder eine Belobigung der Helden für ihren Einsatz, erfolgt nicht.

Die von der Bande Lepoils gestörte Ordnung wird nicht durch staatliche Kräfte oder die Führungskräfte des Zechenbetriebs wiederhergestellt, sondern durch die Solidarität, den Zusammenhalt und die reibungslose Kooperation der Bergleute untereinander sowie die Initiative der beiden Protagonisten. Die Untertagewelt erscheint so als die Domäne der einfachen Bergleute.

Angesichts dieses Befundes könnte man den Autoren eine gewisse antiautoritäre Tendenz unterstellen, was angesichts der Veröffentlichung des Comics in den offiziellen Werkszeitungen der HBNPC überraschte. Praktische Probleme und realweltliche Konflikte des bergbaulichen Arbeitsalltags werden in dem Comic allerdings nicht thematisiert, eine progressive Sicht der Autoren auf Hierarchien oder auf die Bergleute als mündige Arbeitnehmer mit bestimmten Interessen – etwa in Bezug auf Arbeitssicherheit – wird nicht sichtbar.

Die Darstellung der Bergleute als einer autarken Gemeinschaft, die Krisen untertage aus eigener Kraft trotzt und füreinander einsteht, kann auch als eine diskursive Bestärkung der Eigenverantwortung der Bergleute untertage gelesen werden, ein Rollenverständnis, das die Zechenleitungen ein Stück weit aus ihrer Verantwortung für deren Sicherheit und Schutz entlässt.

Was die ablehnende Haltung gegenüber staatlicher Autorität angeht, wird dieses Bild in den beiden anderen Abenteuern zudem ein Stück weit relativiert. In „Pic et Briquet à la Napoule“ hinkt die Polizei dem Geschehen zwar ebenfalls hinterher, trägt zu guter Letzt aber doch entscheidend zur Festnahme der Verbrecher bei.[cxiii] In „Pic et Briquet agents secrets“ sind die beiden Helden zunächst zwar nicht bereit, dem französischen Geheimdienst unter die Arme zu greifen, zeigen im Zuge des sich entwickelnden Geschehens dann aber doch volle Einsatzbereitschaft.[cxiv]

Fazit

Der Comic „Pic et Briquet“ ist nicht nur aufgrund des beruflichen Hintergrunds der Protagonisten eine Besonderheit. V.a. auch die sehr spezifische Leserschaft, die durch die Publikation in den Zechenzeitungen erreicht wurde, hebt ihn von anderen Comics ab. Inhaltlich ist insbesondere die in einer modernen Mine und im Bergarbeitermilieu verortete Geschichte „Mystère dans la mine“ ungewöhnlich.

Die Zeche und die Welt untertage fungieren dabei allerdings als Kulisse für eine eher konventionelle Handlung, deren Konflikte sich weniger an realweltlichen Reibungspunkten im Zechenalltag als an den Plots von Filmen mit einem Oberschurken als Gegenspieler orientieren. Auch narrativ bedienen sich die Autoren stellenweise filmischer Elemente.

Die Abläufe der Zeche als Arbeits- und Produktionsort spielen keinerlei Rolle. Anders als zum Beispiel die in der Reihe „Mosaik“ erschienenen Comics von Johannes Hegenbarth vermittelt „Pic et Briquet“ so kein systematisches Wissen über den Bergbau oder die Arbeit des Bergmanns.[cxv] Interessant ist allerdings die Aufwertung, die die Kohle als Rohstoff hier erfährt, wird ihr fiktiv doch das Potenzial als Grundlage für eine Art Superenergieträger zugesprochen.

Ähnlich kulissenhaft bleibt über die rein nominelle Zuordnung hinaus auch der berufliche Hintergrund Pics und Briquets. In ihren Qualitäten und Eigenschaften heben sie sich kaum von anderen Comic-Helden ab. Die Autoren zeichnen ein eher traditionelles Männerbild, geben sich von Äußerlichkeiten abgesehen aber kaum Mühe, den beiden Protagonisten bergmännische Charakteristika zuzuweisen. Weder findet sich eine Identifikation mit der Arbeit, noch milieuspezifische Eigenheiten, wie sie sich z.B. bei Hergés Kapitän Haddock in dessen maritim geprägtem Sprachgebrauch oder auch seiner nautischen Expertise finden. Möglicherweise ist dies auf das Publikum des Comics zurückzuführen, das mit einem allzu karikatur- und klischeehaften Bild seines Berufsstands nicht viel anzufangen gewusst hätte.

Eine milieuhafte Darstellung wird in „mystére dans la mine“ v.a. im Zusammenhalt der Bergleute untereinander sichtbar. Sie werden als eine unabhängige, solidarische und funktionierende Gemeinschaft dargestellt, die in einem Moment der Krise zusammensteht und untertage für Ordnung sorgt. Es entsteht so das Bild eines harmonischen Miteinanders im Kosmos der Zeche, das allerdings unvollständig bleibt. Führungspersonal, Rangunterschiede, Hierarchien und betriebliche Machtverhältnisse werden so komplett ausgeblendet.

Diana Cooper-Richet interpretiert den Comic als Ausdruck der Innovationsbereitschaft der HBNPC und ihres Bestreben, sich gegenüber der Mitarbeiterschaft von einem paternalistischen Habitus zu lösen.[cxvi] Die Darstellung der Bergleute als eine autarke und starke Gemeinschaft entsprach sicher dem Selbstverständnis der Bergleute. Wie bereits angedeutet, ist die Betonung der Eigenständigkeit der Bergleute aber potenziell durchaus ambivalent. Auch wäre es verfehlt, den Verzicht auf jede Darstellung von Hierarchie und Machtstrukturen als ein subversives Moment zu interpretieren. Eine Stärkung der Gruppenidentität der Bergleute und des Gefühls, zu einer besonderen Gemeinschaft zu gehören, dürfte durchaus eine integrierende Wirkung im Sinne der HBNPC gehabt haben. Allerdings sollte man die Wirkkraft und auch die Intentionen des Comics dahingehend allgemein nicht überbewerten.

Politische Absichten können dem Comic sicher nicht unterstellt werden. Auf brisantere Themen der realen Welt wie soziale oder ökonomische Schwierigkeiten der Bergleute, innerbetriebliche Konflikte und Missstände oder die Lage der französischen Kohleindustrie insgesamt wird nicht einmal andeutungsweise Bezug genommen. Die Thematisierung von Gefahren am Arbeitsplatz ist eher verharmlosend, mehr ein narratives Element als eine Form der kritischen Auseinandersetzung mit den Arbeitsbedingungen untertage.

Auch eine Interpretation des Comics als Mittel der Einflussnahme auf Kinder und Jugendliche als potenziellen künftigen Rekrutierungspool für Bergleute wäre sicher verfehlt. Die Jugend im Nordwesten Frankreichs, darunter auch die Kinder von Bergleuten, waren bereits seit den 1950er Jahren wenig gewillt, den gefährlichen Beruf des Bergmanns zu ergreifen, was die Zechen dazu bewog, Rekrutierungskampagnen im Ausland, insbesondere Marokko, durchzuführen.[cxvii]

Im Fall von „Pic et Briquet à la Napoule“ könnte den Autoren unterstellt werden, dass sie durch die Wahl des Schauplatzes und die idyllische, sehr wirklichkeitsnahe Darstellung der Örtlichkeiten, insbesondere des „Château des mineurs“, im Sinne der HBNPC darauf abzielten,[cxviii] den Staatskonzern als einen guten Arbeitgeber erscheinen zu lassen, der seine Angestellten durch die Ermöglichung solcher Aufenthalte privilegierte.[cxix]

Fußnoten

[i] Fernand Nodin: Jeanneney: une révolution culturelle, in: 50 ans de charbonnages de France. Le charbon: une histoire d’hommes, Sonderausgabe der Zeitschrift Historia, Paris 1996, S. 30-37, hier: S. 30.

[ii] Kohle deckte 1946 ca. 80% des französischen Energiebedarfs. Vgl. Nodin: Jeanneney, S. 32.

[iii] Vgl. Virginie Debrabant, Les trois âges de la mine: De l’apogée au déclin, Bd. 3 : 1914-1990, hrsg. von La Voix du Nord / Centre historique minier de Lewarde, Lille 2007, S. 40f.

[iv] Centre Historique Minier de Lewarde: Coulisses d’une réedition, Begleitheft zum Band Mystères de la mine, Lewarde 1998, S. 3.

[v] José-Louis Bocquet: La bande dessinée belgo-française. Un aperçu historique, in: Thierry Bellefroid (Hrsg.): L’âge d’or de la bande dessinée belge. La collection du Musée des Beaux-Arts de Liège, Brüssel 2015, S. 11-22, hier: S. 16, 19.

[vi] Anlässlich der Neuherausgabe des ersten Abenteuers, „Mystère dans la mine“, widmete das Centre Minier de Lewarde „Pic et Briquet“ eine kleine Ausstellung und erläuterte in einem Beiheft zum Band seine Entstehungsgeschichte. Centre Historique Minier de Lewarde: Coulisses d’une réedition, Lewarde 1998. In der Ausstellung waren neben Originalzeichnungen auch Exemplare von Werkszeitungen und Schilder mit Sicherheitshinweisen von Zechen zu sehen. Vgl. https://www.chm-lewarde.com/fr/ressources-et-collections/location-dexpositions/art-et-mine/ [Zugriff: 24.11.2022]. Hier findet sich auch ein Link zu einem Dokument mit dem Ausstellungsplan.

[vii] Ein im Rahmen der Tagung „Bergbaukulturen in interdisziplinärer Perspektive – Diskurse und Imaginationen“ entstandener Beitrag von Sylvia Kesper-Biermann von 2018 geht anhand einer kleinen Stichprobe aus dem amerikanischen und europäischen Raum z.B. der Frage nach, wie Bergbau in Comics dargestellt wird und welche narrative Funktion als unterirdische Arbeits- und Gegenwelt er dort erfüllt. Kesper-Biermann erwähnt an einer Stelle auch die vom Centre Minier de Lewarde herausgegebenen Comics von „Pic und Briquet“ ohne sie jedoch in die von ihr untersuchte Stichprobe aufzunehmen. Vgl. Sylvia Kesper-Biermann. „Unearthing a buried past“. Bergbau im Comic, in: Dagmar Kift/Eckhard Schinkel/Stefan Berger/Hanneliese Palm (Hrsg.): Bergbaukulturen in interdisziplinärer Perspektive. Diskurse und Imaginationen, S. 151-164, hier: S. 153.

2022 veranstaltete das Fritz Hüser Institut in Dortmund in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Comicforschung eine Tagung zu Arbeits- und Klassenverhältnissen im Comic, bei der genreübergreifend von Zwangsarbeit über Klassenfragen bis hin zu Gastarbeitern ganz unterschiedliche Aspekte diskutiert wurden, wobei das Thema Bergbau allerdings nicht explizit zur Sprache kam.

[viii] In einer Ausstellung in der Ludwigsgalerie Schloss Oberhausen wurde 2018 der begrenzte aber vielfältige Niederschlag von Kohle und Bergbau in deutschen Comics und Cartoons beleuchtet. Ausstellung: „Glück auf! Comics und Cartoons von Kumpel Anton über Jamiri bis Walter Moers“, 02.05.2018 – 09.09.2018, LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen. Publikation: Vogt, Christine/Berenbrock, Otto: Glück auf! Comics und Cartoons von Kumpel Anton über Jamiri bis Walter Moers: Katalog zur Ausstellung in der Kunstgalerie Schloss Oberhausen, hrsg. von Ludwiggalerie Schloss Oberhausen, Köln 2018.

[ix] Vgl. Stefan Moitra: Mitbestimmung im Bild? Zur visuellen Kommunikation der industriellen Beziehungen im westdeutschen Bergbau, 1945-1969, in: Knud Andresen/Michaela Kuhnhenne/Jürgen Mittag/Stefan Müller (Hrsg.): Repräsentationen der Arbeit. Bilder – Erzählungen – Darstellungen, Bonn 2018, S. 233-252, hier: S. 233.

[x] Die Analyse des Abenteuers „Mystère dans la mine“ bezieht sich auf dessen überarbeitete Form, wie sie in der Werkszeitung RELAIS erschien (siehe unten). Die Seitenangaben beziehen sich auf die kolorierte Neuausgabe in Albumform des Centre Historique Minier. Bei den beiden anderen Geschichten verweisen die Angaben dagegen auf die Paginierung der Erstveröffentlichung. [Seiten/Panelangaben überprüfen bei Pic et Briquet à la Napoule und bei Bedarf Pendant raussuchen].

[xi] Centre Historique Minier de Lewarde: Coulisses d’une réedition, Begleitheft zum Band Mystères de la mine, Lewarde 1998, S. 2.

[xii] Ebd.

[xiii] Ebd.

[xiv] Die Comics hatten aus drucktechnischen Gründen stets einen Umfang von 46 oder auch 62 Seiten. Julia Abel/Christian Klein (Hrsg.): Comics und Graphic Novels. Eine Einführung, Stuttgart 2016, S. 17.

[xv] Bei den zu Beginn der Veröffentlichung bestehenden neun Werkszeitungen handelte es sich um die Titel „Tout venant“, „Lumières sur la mine“, „Bruits de fond“, „La lampe au chapeau“, „Coups de Pic – Coups de Plumes“, „Douai Mines“, „Douai Minimes“, „Notre mines/Nuit et Jours“ und „Équettes“. Von diesen neun Werkszeitungen wurden sechs im Zuge von Zechenfusionen später auf drei Zeitungen reduziert, die die unterbrochene Comicserie aus den Vorgängerpublikationen dann nahtlos fortsetzten. Die Zeitschriften « Tout Venant » und « Lumières dans la mine » wurden 1968 zu « Tout Venant/Lumières sur la mine » zusammengelegt, « Bruits de fond » und « Lampe au chapeau » wurden 1961 zu « Bruits et Lumières », die Titel « Notre mine/Nuit et Jour » – selbst Ergebnis einer Fusion von 1953 – und « Équettes » 1967 in der Zeitschrift « Notre mine/Nuit et Jour/Équettes » vereint. Die Ausgaben der Werkszeitungen der HBNPC sind u.a. im Archiv des Centre Historique Minier in Lewarde einzusehen. Centre Historique Minier, Arch 13337 – Arch 13351.

[xvi] Abel/Klein: Comics, S. 45.

[xvii] Hergé sah Comic-Alben als die dauerhaftere Form der Publikation an. José-Louis Bocquet: La bande dessinée belgo-française. Un aperçu historique, in: Thierry Bellefroid (Hrsg.): L’âge d’or de la bande dessinée belge. La collection du Musée des Beaux-Arts de Liège, Brüssel 2015, S. 11-22, hier: S. 12.

[xviii] Marie-Christine Lipani Vaissade, « La révolte des personnages féminins de la bande dessinée francophone. Cartographie d’une émancipation de fraîche date », in: Le Temps des médias, Nouveau Monde éditions 12, (2009), S. 152-162, hier: S. 157.

[xix] Abel/Klein: Comics, S. 17.

[xx] Jean Podevin/Jean-Piere Rousselot: Mystère dans la mine: les aventures de Pic et Briquet (Collection Mémoires de Gaillette 4), hrsg. von Centre historique minier, Lewarde, Neuauflage, Lewarde 1998, 46 Seiten.

Jean Podevin/Jean-Piere Rousselot: Pic et Briquet à la Napoule: les aventures de Pic et Briquet (Collection Mémoires de Gaillette 6), hrsg. von Centre historique minier, Lewarde, Neuauflage, Lewarde 2000, 46 Seiten. In Farbe gefasst wurden diese Comics von der Koloristin Nadine Voillat. Die dritte Geschichte, „Pic et Briquet agents secrets“, ist vom Centre Minier in Lewarde aus rechtlichen Gründen bisher noch nicht herausgegeben worden.

[xxi] Coulisses d’une réedition, S. 2.

[xxii] Abel/Klein: Comics, S. 44.

[xxiii] Coulisses d’une réedition, S. 3.

[xxiv] Ebd.

[xxv] Mystère dans la mine, S. 43f; als Pendant siehe z.B. die Wüstenszene, in der Haddock Tim im Wahn für eine Champagnerflasche hält. Tim und Struppi, Die Krabbe mit den goldenen Scheren, S. 29f.

[xxvi] Pic et Briquet à la Napoule, S. 3, 19f, 23, 27f, 44f, 46; Pic et Briquet agents secrets, S. 2, 8.

[xxvii] Pic et Briquet à la Napoule, S. 20.

[xxviii] Zur ligne claire vgl. Abel/Klein: Comics, S. 81, 83, 199.

[xxix] Coulisses d’une réedition, S. 6.

[xxx] Abel/Klein: Comics, S. 83, 199.

[xxxi] Dies gilt eingeschränkt für „Pic et Briquet à la Napoule“. Hier setzen die farbigen Details erst im Verlauf der Publikation ab Seite 13 ein. Vgl. Vgl. Pic et Briquet à la Napoule, Originalfassung, S. 12f.

[xxxii] Vereinzelt wurde bereits in „Pic et Briquet à la Napoule“ mit einer Vollkolorierung experimentiert. Vgl. Pic et Briquet à la Napoule, Originalfassung, S. 25. Die Farbgebung der Neufassung des Centre Minier de Lewarde wurde in der Analyse mit einer Ausnahme nicht berücksichtigt, da sie nachträglich vorgenommen wurde und in den historischen Publikationskontexten noch nicht gegeben waren.

[xxxiii] https://fresques.ina.fr/memoires-de-mines/fiche-media/Mineur00004/reedition-de-la-bd-pic-et-briquet.html [Zugriff: 29.11.2022].

[xxxiv] Am Ende von „Mystère dans la mine“ bekunden die Helden ihre Absicht, an die Côte d’Azur zu fahren, und „Pic et Briquet agents secrets“ setzt in Anknüpfung an „Pic et Briquet à la Napoule“ ebendort ein.

[xxxv] Hierin weichen sie von anderen Comics mit Bergbaubezug ab, die mehrheitlich in der Vergangenheit spielen und populäre Vorstellungswelten bedienen oder an historischen Bergbau erinnern. Kesper-Biermann: Bergbau, S. 164.

[xxxvi] Vgl. Agents secrets, S. 39-44.

[xxxvii] Der an einer Stelle auftauchende Ortsname „Vasy-les-Mines“ ist ein Wortwitz der Autoren, in dem die Aufforderung „Vas-y!“, also soviel wie „Nur zu!“/“Leg los!“/„Mach hin!“ mit der verbreiteten Ortsnamenendung „..-les-mines“ verbunden wird und der auf die Dringlichkeit des Appells Pics an die Polizei, sich schnellstens an den Ort des Geschehens untertage zu begeben, anspielt.

[xxxviii] Mystère dans la mine, S. 2/Panel 12, S. 4/Panel 1.

[xxxix] Mystère dans la mine, S. 27.

[xl] Die Zeche von Pic und Briquet wird als „fosse 24“ bezeichnet. Eine Zeche dieses Namens gab es z.B. in Estevelles im Pas-de-Calais. Diese war Teil der Compagnie des mines de Courrières. Vgl. La métamorphose de la Fosse 24 – Estevelles – Site officiel de la commune (Zugriff : 20.01.2023). Ein direkter Bezug scheint aber unwahrscheinlich. Die Nummerierung von Gruben war in Frankreich üblich und die Bezeichnung kam möglicherweise öfter vor. Die Außenansichten der Zeche im Comic sind zu allgemein, als dass sie mit einem realen Vorbild in Beziehung gesetzt werden könnten. Vgl. Mystère dans la mine, S. 2/Panel 7, S. 45/Panel 4, S. 46/Panel 1-3.

[xli] Übersetzung: „Das sind schon tolle Typen!“ – „Und dazu noch welche aus der Gegend!“; Mystère dans la mine, S. 46/Panel 6.

[xlii] Vgl. Mystère dans la mine, S. 45 ; Pic et Briquet à la Napoule, S. 45.

[xliii] Vgl. Mystère dans la mine, S. 46 ; Pic et Briquet à la Napoule, S. 45.

[xliv] Pic et Briquet à la Napoule, S. 3/Panel 7; S. 4/Panel 1; Übersetzung: „Man könnte noch meinen, man sei Brigitte Bardot.“

[xlv] Pic et Briquet à la Napoule, S. 1, 45.

[xlvi] Pic et Briquet agents secrets, S. 46.

[xlvii] Pic et Briquet à la Napoule, S. 4, 13.

[xlviii] Pic et Briquet agents secrets, S. 3.

[xlix] Kesper-Biermann: Bergbau, S. 151. Neben den dort behandelten Titeln sind beispielhaft auch Westerncomics wie „Leutnant Blueberry“ von Jean Giraud und Jean-Michel Charlier zu nennen, in denen verlassene Goldminen gelegentlich eine Rolle spielen.

[l] Kesper-Biermann: Bergbau, S. 154.

[li] Solche Elemente und Motive sind z.B. dunkle Gänge, hölzerne Stützpfeiler, Spitzhacken und andere Werkzeuge sowie Grubenlampen und -fahrzeuge. Vgl. Kesper-Biermann: Bergbau, S. 154.

[lii] Kesper-Biermann: Bergbau, S. 156.

[liii] Kesper-Biermann: Bergbau, S. 159.

[liv] Kesper-Biermann: Bergbau, S. 157.

[lv] Vgl. Kesper-Biermann: Bergbau, S. 153.

[lvi] Diana Cooper-Richet: Réédition de la BD Pic et Briquet, Mémoires de mines – Réédition de la BD Pic et Briquet (ina.fr) [Zugriff: 24.11.2022].

[lvii] Coulisses d’une réedition, S. 5.

[lviii] Ebd.

[lix] Ebd., S. 4.

[lx] Mystère dans la mine, S. 27.

[lxi] Mystère dans la mine, S. 21.

[lxii] Vgl. Olge Dommer: Mehr als richtige Kerle. Zu Darstellungen der Bergarbeit in der bildlichen Kunst, in: Dagmar Kift/Eckhard Schinkel/Stefan Berger/Hanneliese Palm (Hrsg.): Bergbaukulturen in interdisziplinärer Perspektive. Diskurse und Imaginationen, S. 58-77, hier: S. 74; Stefan Przigoda: Grenzziehungen. Bergbau-Darstellungen im Industriefilm, in: ebd., S. 79-89, hier: S. 85.

[lxiii] Mystère dans la mine, S. 2.

[lxiv] Vgl. Coulisses d’une réedition, S. 5 ; Zur Thematisierung dieses Aspekts in der Ausstellung des Centre Historique Minier in Lewarde siehe: https://www.chm-lewarde.com/fr/ressources-et-collections/location-dexpositions/art-et-mine/ [Zugriff: 24.11.2022].

[lxv] Vgl. Mystère dans la mine, S. 10, 17, 22.

[lxvi] Mystère dans la mine, S. 10. Zu der Szene mit der Lok sagt Podevin, dass er untertage selbst ähnliche Gefahrensituationen erlebt habe. Coulisses d’une réedition, S. 5.

[lxvii] Mystère dans la mine, S. 38.

[lxviii] Mystère dans la mine, S. 44.

[lxix] In dieser Zeit kam es wiederholt zu Gas- oder Kohlenstaubexplosionen mit z.T. hohen Opferzahlen: 1958 in Blanzy (29 Tote) und Forbach (11 Tote), 1959 in Merlebach (26 Tote), 1965 bei Lens (21 Tote) und in Carmaux (12 Tote), 1967 in Saint-Florent-sur-Auzonnet (5 Tote) und 1968 in Roche-la-Molière (6 Tote). Grubengas stellte v.a. bis zur Entwicklung eines entsprechenden Messgeräts im Jahr 1965 ein bedeutendes Risiko im französischen Bergbau dar und bestand auch danach noch fort. Im Pas-de-Calais ereigneten sich 1965 (Avion bei Lens), 1970 (Fouquières-lès-Lens) und 1974 (Liévin) schwere Grubenexplosionen mit insgesamt 79 Toten, wobei jenes in Liévin mit 42 Toten das schwerste Grubenunglück der Nachkriegszeit in Frankreich war. Vgl. 50 ans de charbonnages de France. Le charbon: une histoire d’hommes. Sonderausgabe der Zeitschrift Historia, Paris 1996, S. 83, 85.

[lxx] Vgl. Bert Hogenkamp: A Mining Film without a Disaster is like a Western without a Shoot-out: Representations of Coal Mining Communities in Feature Films, in: Andy Croll/Stefan Berger (Hrsg.): Towards a Comparative History of Coalfield Societies, London 2005, S. 86-98. Auch in Comics mit Bergbaubezug ist dies ein Motiv. Vgl. Laurent Galandon/Cyril Bonin: Wer Wind sät, Hadamar 2010, S. 54.

[lxxi] Vgl. Mystère dans la mine, S. 39ff. Das Schicksal Lepoils bleibt in diesem Zusammenhang allerdings offen. Vgl. ebd., S. 38.

[lxxii] Kesper-Biermann: Bergbau, S. 153.

[lxxiii] Vgl. Mystère dans la mine, S. 37-42.

[lxxiv] Mystère dans la mine, S. 34.

[lxxv] Vgl. Debrabant, trois âges, Bd. 3, S. 25.

[lxxvi] Debrabant, trois âges, Bd. 3, S. 27.

[lxxvii] Vgl. Mystère dans la mine, S. 3, 8.

[lxxviii] Mystère dans la mine, S. 19f.

[lxxix] Mystère dans la mine, S. 34.

[lxxx] Vgl. Nodin: Jeanneney, S. 33; Debrabant: Les trois âges, S. 40.

[lxxxi] In der kolorierten Fassung des Centre Historique Minier ist diese Arbeitskleidung blau.

[lxxxii] Zu sehen etwa auf einem Photo aus Paris Match von 1956, das 2019 in der Foto Ausstellung „A l’épreuve du fond, la mine vue par Paris Match“ des Centre Historique Minier in Lewarde zu sehen war. Vgl. https://actu.fr/hauts-de-france/lewarde_59345/expo-photo-mine-vue-par-paris-match-centre-historique-minier-lewarde_24846121.html [Zugriff: 25.01.2023]. Die Wahl der Farbe Rot für das Halstuch war zweifellos eine bewusste Entscheidung der Koloristin Nadine Voillat. Pic hebt sich darüber hinaus farblich ab, als seine Kleidung aus einer roten Hose und einer braunen Jacke besteht, wohingegen Briquet stets in seiner graublauen Arbeitskluft gezeigt wird.

[lxxxiii] Vgl. Mystère dans la mine, S. 8.

[lxxxiv] Diana Cooper-Richet: Réédition.

[lxxxv] Vgl. Hierzu auch Diana Cooper-Richet: Réédition.

[lxxxvi] Pic et Briquet à la Napoule, S. 44/Panel 9.

[lxxxvii] Pic et Briquet à la Napoule, S. 31f.

[lxxxviii] Pic et Briquet à la Napoule, S. 32.

[lxxxix] In deutschen Industriefilmen aus dem Bereich des Bergbaus wird die gute Orientierungsfähigkeit des Bergmanns in dem komplexen, aber systematischen und durchdachten System der Untertageanlagen oft herausgestellt, eine Eigenschaft durch die er sich dort gerade auch von der Gruppe der Nicht-Bergleute abhebt. Vgl. Przigoda: Grenzziehungen, S. 87.

[xc] Mystère dans la mine, S. 2, 7, 10, 24.

[xci] In diesem Moment erfüllt die Unterwelt in „Mystère dans la mine“ möglicherweise ihre von Kesper-Biermann für Comics beobachtete Funktion eines potentiell gefährlichen Raumes, an dem sich die jeweiligen Helden besonders eindrucksvoll bewähren können. Kesper-Biermann: Bergbau, S. 156.

[xcii] Vgl. hierzu Dommer: Mehr als richtige Kerle, S. 74.

[xciii] Eine Frauenfigur mit einer echten Rolle im Narrativ tritt nur in „Pic et Briquet à la Napoule“ in Erscheinung. Eine Krankenschwester in dem oben erwähnten Sanatorium, in dem Pic und Briquet festgehalten werden, schlägt sich auf die Seite der Helden, berichtet von den kriminellen Machenschaften ihres Chefs und gibt der Polizei den entscheidenden Hinweis auf die flüchtigen Gauner. Trotz eines umfassenderen Dialoganteils bleibt die Figur namenlos. Auch wenn ihr Handeln moralisch motiviert zu sein scheint, bleibt sie doch nur eine anonyme Unterstützerin der männlichen Protagonisten.Vgl. Pic et Briquet à la Napoule, S. 30f, 36-41.

[xciv] Dieselbe Frauenfigur taucht in „Pic et Briquet à la Napoule“ erneut als Patientin eines Sanatoriums auf, was sie zu einer Art running gag macht. Pic et Briquet à la Napoule, S. 36.

[xcv] Pics et Briquet agents secrets, S. 6

[xcvi] Lipani Vaissade, révolte, S. 157. Eine ganz ähnliche Rollenverteilung lässt sich übrigens auch für die Rolle der Frauen in deutschen Industriefilmen aus dem Bergbau feststellen. Vgl. Przigoda: Grenzziehungen, S. 86.

[xcvii] Lipani Vaissade, révolte, S. 158.

[xcviii] Mystère dans la mine, S. 2.

[xcix] Dies zeigt sich z.B., wenn die besorgte Familie eines der entführten Bergleute vor ihrem Haus und am Tisch um eine Nachricht des Verschwundenen gezeigt wird oder einer der Männer nach der Befreiung von seinen erfreuten Kindern umarmt wird. Vgl. Mystère dans la mine, S. 2, 46.

[c] Vgl. Diana Cooper-Richet: Réédition. Die Autorin sieht hier Parallelen zu den rein textbasierten Geschichten um den von Jules Mousseron erfundenen Bergmann Cafougnette vom Ende des 19. Jahrhunderts. Dieser Figur haben die Autoren Frédérick Maslanka und Rémy Mabesoone in den Imbroglio Editions übrigens eine eigene Comic-Reihe gewidmet.

[ci] Mystère dans la mine, S. 8.

[cii] Mystère dans la mine, S. 31, Panel 1.

[ciii] Mystère dans la mine, S. 33f.

[civ] Mystère dans la mine, S. 39f.

[cv] Mystère dans la mine, S. 42.

[cvi] 500 Bergleute konnten in dem als „Château des mineurs“ bezeichneten Domizil zeitgleich ihren Urlaub verbringen. Die Zeit dort blieb vielen ehemaligen Bergleuten in guter Erinnerung. Vgl. https://fresques.ina.fr/memoires-de-mines/fiche-media/Mineur00004/reedition-de-la-bd-pic-et-briquet.html [Zugriff: 29.11.2022].

[cvii] Vgl. Pic et Briquet à la Napoule, S. 1

[cviii] Przigoda: Grenzziehungen, S. 88.

[cix] Kesper-Biermann: Bergbau, S. 161