Die Südseeballade von Hugo Pratt

– eine Ethno-Graphic Novel?

Der Italiener Hugo Pratt (1927-1995) gilt als Erfinder einer neuen epischen Erzählform im Comic, seine Südseeballade als Ausgangspunkt der europäischen Graphic Novel. Mit diesem Werk betrat 1967 die Figur des Weltenbummlers Corto Maltese die Bühne. Sie stand im Zentrum des künstlerischen Schaffens Pratts und wurde zum Grundstein seines Erfolgs. In der Comic-Welt erlangte Corto Maltese schnell Kultstatus. Über 20 Abenteuer führten den enigmatischen Beau in Kapitänsuniform quer über den Globus.

Die Inspiration zu seinem Helden ist in Pratts eigener bewegten Biographie vermutet worden. Als Spross einer multinationalen Familie verschlug es ihn schon von früher Kindheit an nach Afrika, Südamerika und in andere Weltgegenden.

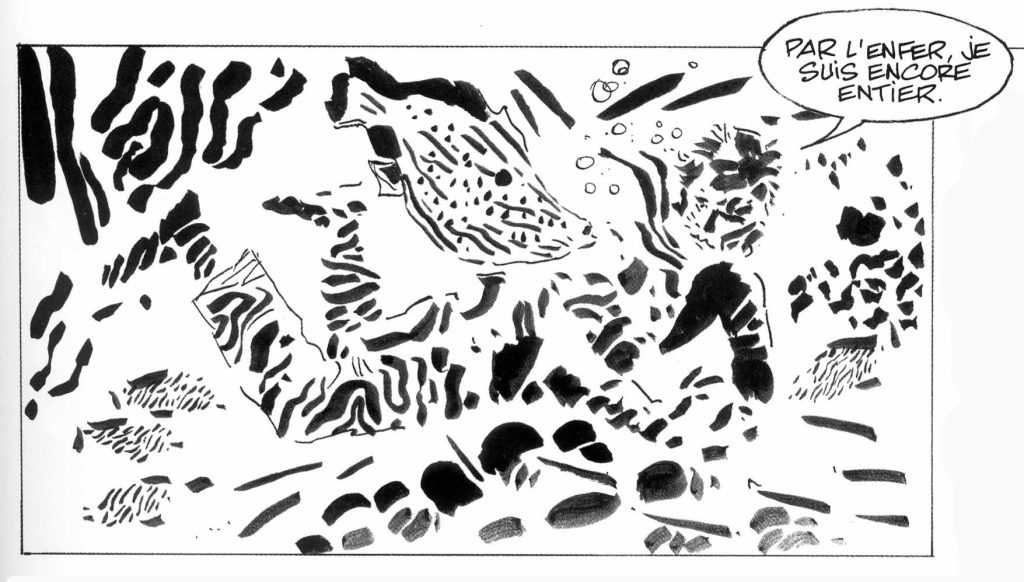

Corto Maltese, dessen erstes Abenteuer in Deutschland Mitte der 1970er im Comicmagazin Zack erschien, zeichnet sich nicht nur durch Dialoge von literarischer Qualität und komplexe Charaktere, sondern auch durch seine Bildsprache aus. Dieser z.T. expressionistisch wirkende, reduzierte Zeichenstil in Schwarzweiß mit Feder und Tusche kommt in der Südseeballade bereits zu seiner vollen Entfaltung. Neue Maßstäbe setzte die Geschichte v.a. aber auch mit ihrem für die damalige Zeit ungewöhnlichen Umfang von 164 Seiten.

Hugo Pratt © 1967 Cong S.A., Suisse / © 2017, Casterman

Die Geschichte spielt zu Beginn des Ersten Weltkriegs in den deutschen Kolonien in der Südsee. Die geographischen und zeitlich-räumlichen Bezüge bleiben z.T. allerdings ungenau. Eine Karte deutet an, dass sich das Geschehen südlich und südwestlich der Insel Neu-Pommern, heute New Britain, bzw. der Nordostküste Neu-Guineas abspielt, also dem damaligen Bismarck-Archipel und Kaiser Wilhelms Land.

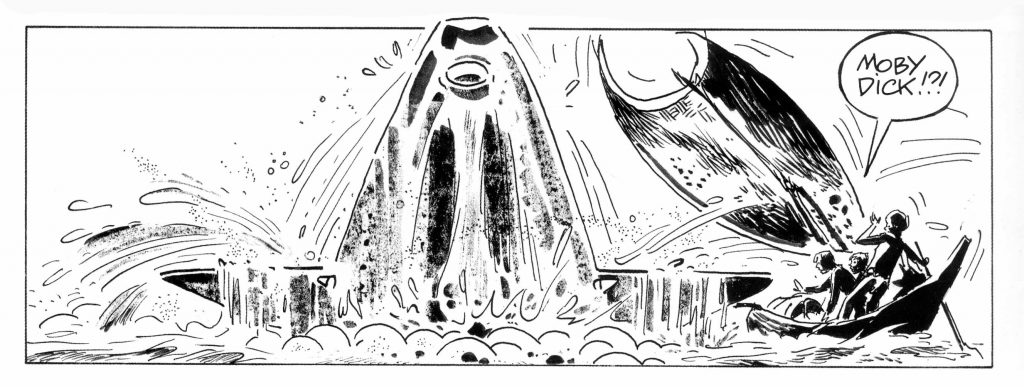

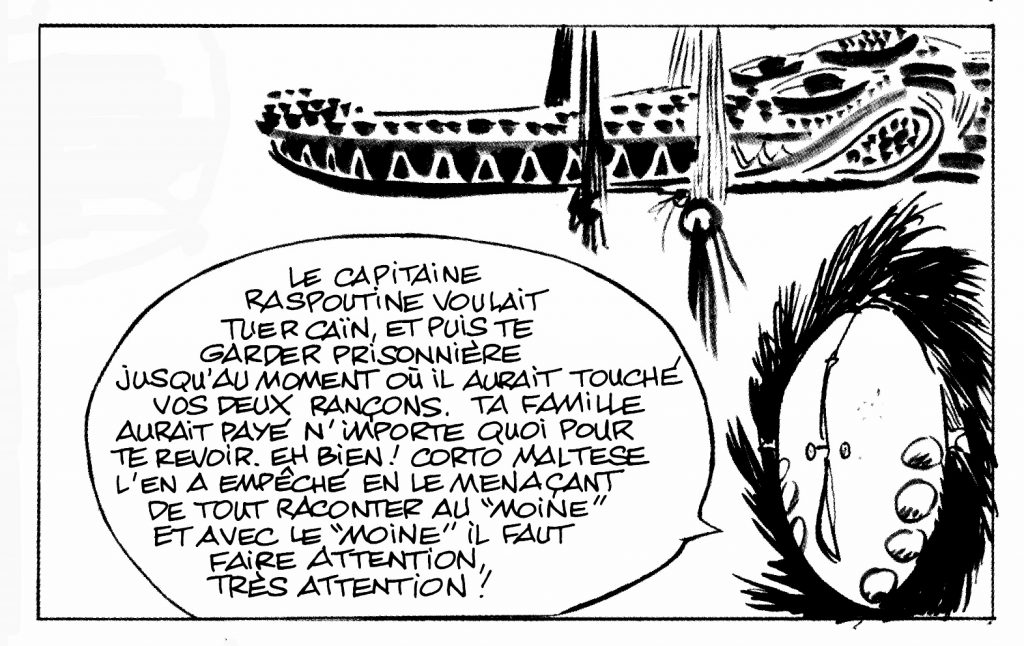

Hauptakteure sind neben Corto Maltese ein russischer Ganove namens Rasputin, der auch in den Folgeabenteuern des Helden immer wieder als dessen Freund oder Widersacher auftauchen wird, ein deutscher Marineoffizier namens Slütter, der geheimnisvolle „Mönch“, der anonym bleibt und als Herrscher über die fiktive Insel Escondida Piraterie gegen die Alliierten betreibt, sowie ein australisch-britisches Geschwisterpaar – Cain und Pandora Grosvenor – , das auf See in die Hände Rasputins geraten ist. Corto Maltese hat seinen ersten Auftritt als Schiffbrüchiger, der an ein hölzernes Kreuz gebunden im Meer treibt und ebenfalls von Rasputin aufgelesen wird. Über die Vorgeschichte erfährt der Leser nichts.

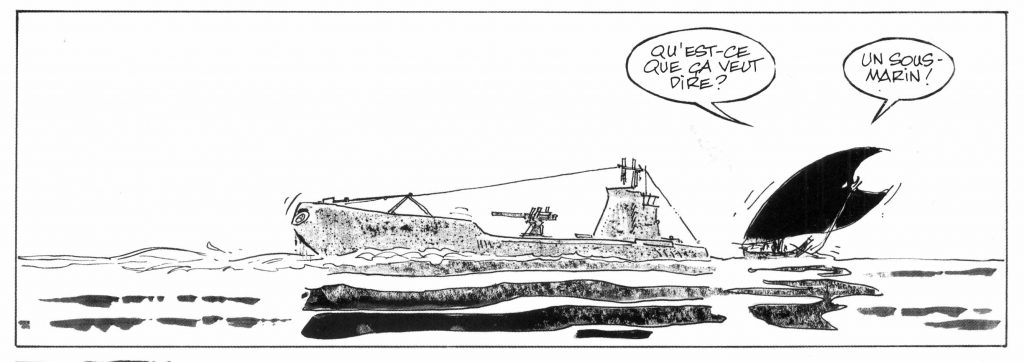

Rasputin betätigt sich in der Inselwelt des Stillen Ozeans als Pirat und erhält von den Deutschen den Auftrag, im bevorstehenden Krieg gegen die Feinde des Deutschen Reichs vorzugehen. Dafür werden ihm ein U-Boot und zwei Schnellbote zur Verfügung gestellt, mit denen er sich zur Insel des Mönchs begibt. Die Geschichte dreht sich insbesondere um die Frage der Identität des Mönchs, das Geschwisterpaar sowie die Konflikte zwischen Corto Maltese und Rasputin. Das Leben auf dem Meer und die Risiken und Gefahren der Schifffahrt spielen dabei im Hintergrund stets eine zentrale Rolle. Hugo Pratt widmete die Südseeballade dem Autor Henry de Vere Stacpooles, dessen Roman „Die blaue Lagune” von 1909 seine Liebe für die Südsee geweckt hatte.

Mein eigenes Interesse an der Südseeballade, ihrem kolonialen Kontext und ihrer Darstellung der einheimischen Lebenswelt ist dagegen weniger literarisch als familiengeschichtlich begründet. Als Kind war ich stets von einem in unserem Haus ausgestellten ausgestopften Babykrokodil und zwei fremdartigen Holzskulpturen fasziniert. Von ihnen hieß es, dass sie von dem Zwillingsbruder meiner Großmutter aus Neu-Guinea mitgebracht worden seien, der in den 1950er und 1960er Jahren als Steyler-Missionar in der Region gewesen war. Bei den Holzskulpturen handelt es sich um eine Standfigur in Form eines Mannes und um eine Art Maske mit menschlichem Antlitz.

Figur und Maske, eigene Zeichnungen

Ob sie als Andenken für Touristen produziert wurden oder ursprünglich von den Einheimischen genutzte Objekte waren, ist mir ebensowenig bekannt wie der genaue Ort, an dem mein Großonkel in seiner Zeit als Missionar tätig war. Die von 1896 bis heute in Neu-Guinea aktiven Steyler-Missionare hatten ihr Zentrum ursprünglich in dem von Deutschen gegründete Alexishafen an der Nordostküste der Insel. Die Skulpturen weisen eine gewisse Ähnlichkeit zu Objekten vom Sepik-Fluss auf, dem längsten Fluss Neu-Guineas, der von den Deutschen in der Kolonialzeit Kaiserin-Augusta-Fluss genannt wurde, was ebenfalls auf den Nordosten des Landes hindeutet.

Ebendort spielt auch ein Teil der Südseeballade. An einer Stelle ist vom Ottilienfluss an der Nordküste Neu-Guineas die Rede, in dessen Nähe der offenbar fiktive Ort „Kaiserine“ liegt, an dem Rasputin sich mit Offizieren der deutschen Marine trifft. Wie alle Geschichten Hugo Pratts zeichnet sich die Südseeballade durch eine sorgfältig recherchierte und detailreiche Darstellung von Landschaften, Fahrzeugen, Menschen und Gegenständen aus, in der sich ein stimmiges Panorama der kolonialen Südsee entfaltet. Gerade Häuser, Boote, Trachten, Waffen und Schmuck der einheimischen Völker werden mit großer Genauigkeit wiedergegeben. Einige der in der Südseeballade dargestellten Objekte weisen eine gewisse stilistische Ähnlichkeit zu denen meines Großonkels auf.

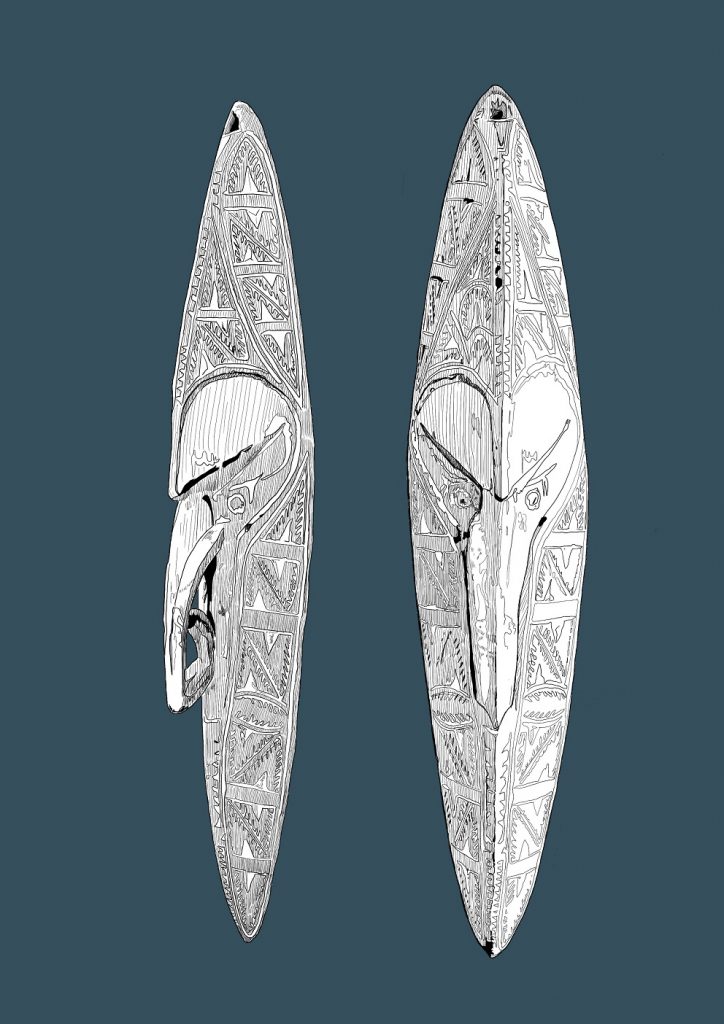

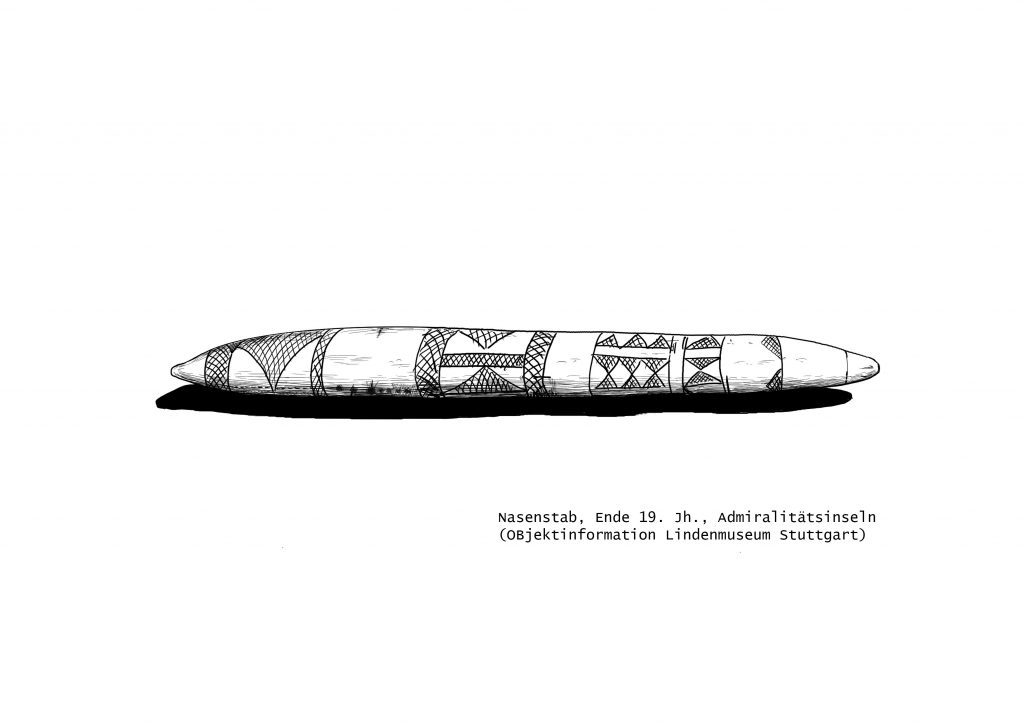

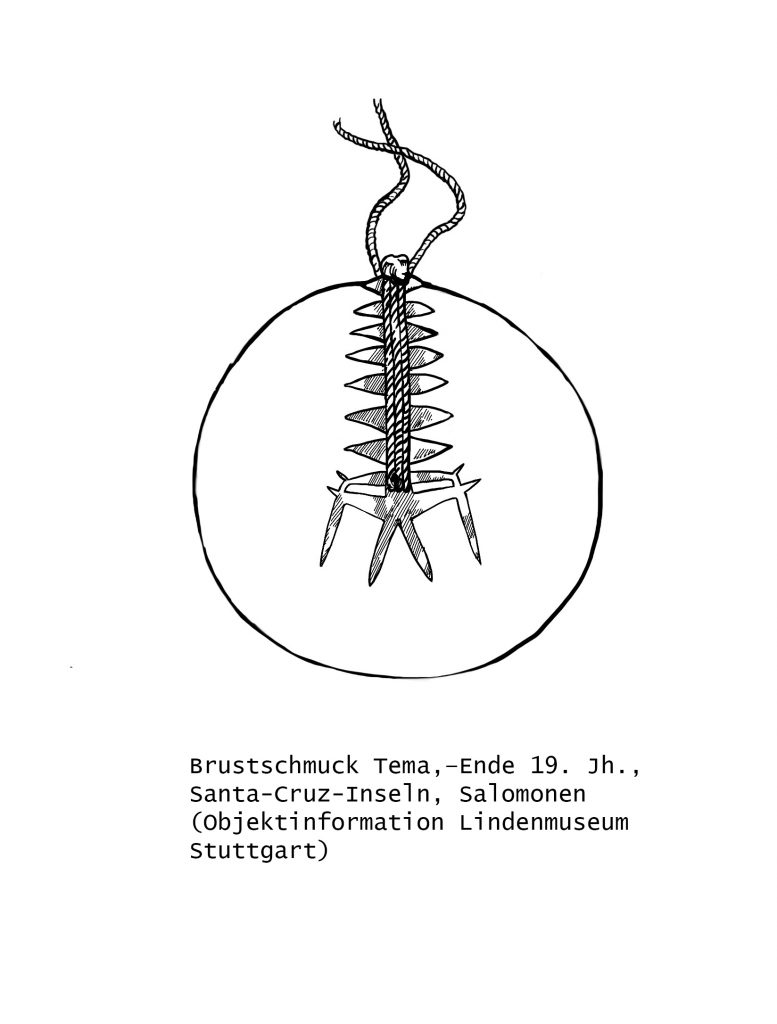

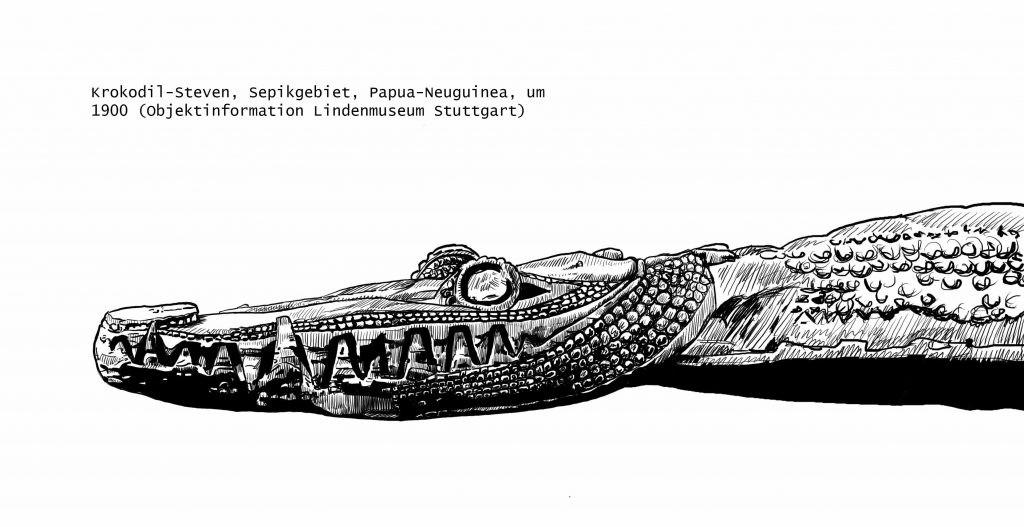

Im Folgenden möchte ich zum einen das in der Südseeballade entworfene Bild dieser einheimischen materiellen Kultur, zum anderen die Darstellung des kolonialen Kontextes betrachten, insbesondere die Darstellung der Einheimischen und ihres Verhältnisses zu den zentralen Figuren. In Bezug auf die kulturellen Aspekte nehme ich eine vertiefende Kontextualisierung vor, die losgelöst vom eigentlichen Narrativ sowohl Funktion, Ursprünge, Namen und Bedeutung der abgebildeten Objekte, als auch die Auswirkungen der Kolonialherrschaft thematisiert. Als Grundlage dient dabei die unter kolonialen Vorzeichen erworbene Ozeanien-Sammlung des Stuttgarter Lindenmuseums. Eigene Zeichnungen von Objekten aus der Dauerausstellung stelle ich dabei Szenen aus dem Comic gegenüber.

Damit soll nicht nur eine informative Vertiefungsebene geboten, sondern auch die Frage der Authentizität der Darstellung der Südseeballade aufgeworfen werden. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die realweltlichen Hintergründe der abgebildeten Objekte, sondern auch auf die kolonialen Realitäten vor Ort, von denen die musealen Objekte zeugen.

Abb. 1 und 3 Hugo Pratt © 1967 Cong S.A., Suisse / © 2017, Casterman; Abb. 2 und 4, eigene Zeichnungen

Wertvolle und prächtige Schmuckobjekte waren in den historischen Gesellschaften Melanesiens Zeichen des hohen sozialen Status und als solche i.d.R. den Männern vorbehalten. Gesellschaftliche Stellung leitete sich aus der Zugehörigkeit zu bestimmten Abstammungslinien und Familien ab. Darüber hinaus war Schmuck mit bestimmten Situationen oder Kontexten wie Heirat, Trauer oder bestimmten Feiern und Zeremonien verknüpft. Nasenstäbe, die man durch die durchbohrte Nasenscheidewand führte, wurden auf den Admiralitätinseln sowohl von Männern als auch Frauen getragen. Zu Beginn des 20. Jahrhundert war dieser Schmuck allerdings nur noch selten zu finden. Hugo Pratt zeigt hier verschiedene Ausführungen. Schmuckscheiben mit Schildpattauflage waren auf den Admiralitätsinseln Männern dagegen vorbehalten. Die als tema bezeichneten Stücke gehörten zum hochgeschätzten Besitz eines Mannes und wurden zu festlichen Gelegenheiten getragen. Dass die oben gezeigten herausgeputzten Krieger in der Südseeballade einer Feierlichkeit beiwohnten ist nicht ersichtlich. Vielmehr scheinen sie auf einer Art Strandpatrouille zu sein. Die abgebildeten Objekte wurden dem Museum 1907 als Teil eines Konvoluts durch Max von Grapow (1861-1924) übergeben, der als Kommandant des kleinen Kreuzers SMS Cormoran 1901 an verschiedenen blutigen Strafexpeditionen in der Region beteiligt war.

Hierbei stellt sich zunächst die Frage, woher Hugo Pratt die Informationen und v.a. die visuellen Vorlagen für die Geschichte nahm? Sicher konsultierte er für die Geschichte Literatur und historische Reisebeschreibungen. Möglicherweise griff er auch auf Fotomaterial oder die Sammlungen völkerkundlicher Museen als Vorlagen zurück. Über eine Reise des Autoren in die Südsee ließ sich nichts in Erfahrung bringen.

Angenommen die von ihm entworfene Südseekulisse ist authentisch und nicht ein künstliches Amalgam von Versatzstücken unterschiedlicher Südseekulturen wäre er in den 1950er oder 1960er Jahren vor Ort überhaupt auf einheimische Gemeinschaften mit einer ursprünglichen materiellen Kultur, wie er sie in der Südseeballade zeigt, gestoßen?

Abb. 1, eigene Zeichnung; Abb. 2 Hugo Pratt © 1967 Cong S.A., Suisse / © 2017, Casterman

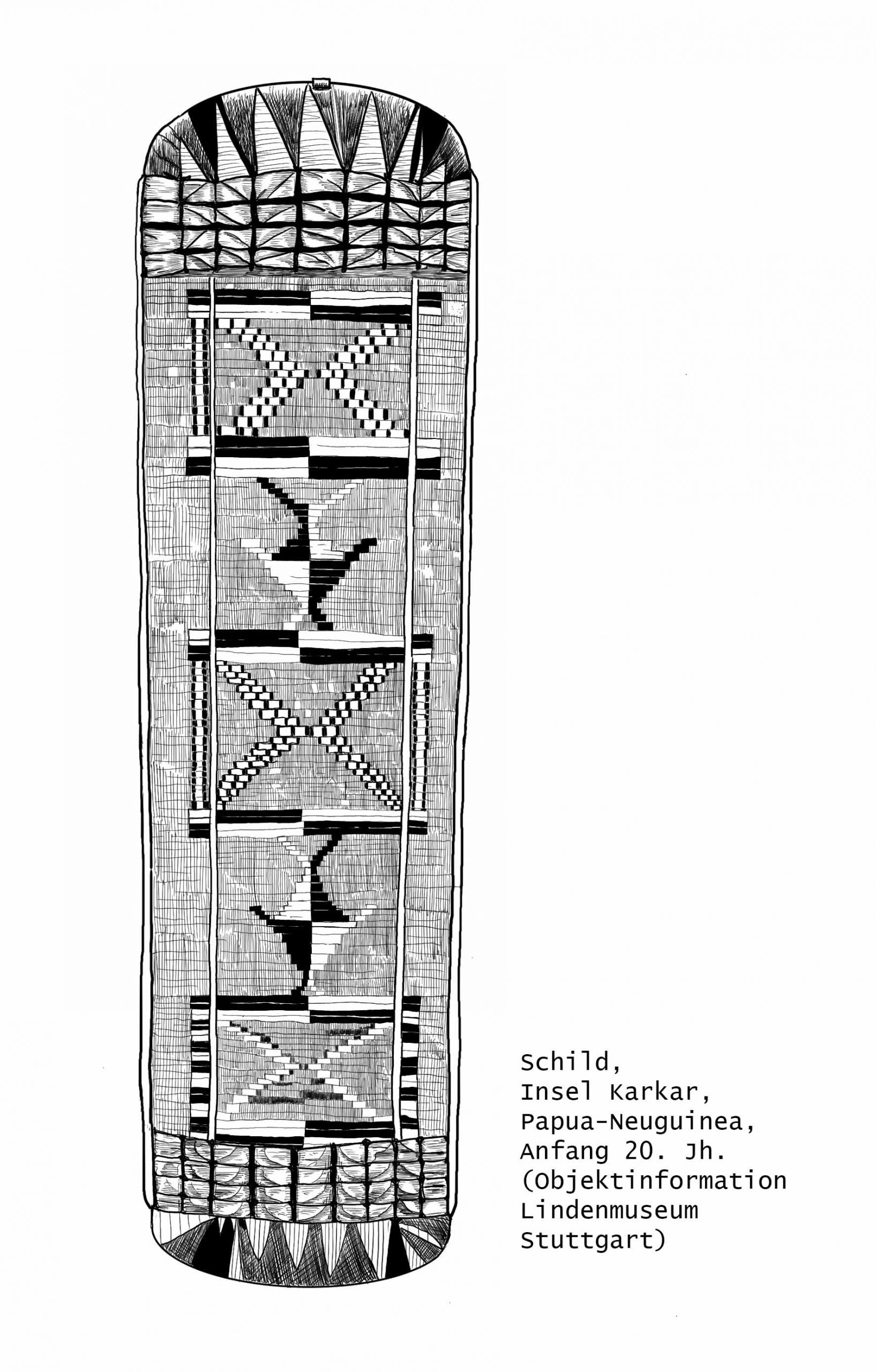

Schilde sollten nicht nur ihre Träger schützen, sondern auch den Gegner beeindrucken und erschrecken. Ihre Gestaltung nimmt oftmals Bezug auf die Mythologie und die Welt der Ahnen. Schilde aus dem Gebiet der Nordküste Papua-Neuguineas sind i.d.R. schmal und hoch. Der abgebildete Schild besteht aus drei Holzplanken, die durch eine feste Rotangumwicklung zusammengehalten werden. Neben geometrischen Mustern sind hier zwei stilisierte Fischdarstellungen zu sehen.

Bereits in der Dekade vor dem Ersten Weltkrieg war die systematische Ausplünderung der kunsthandwerklichen Schätze der Einheimischen durch deutsche Kolonialbeamte, Marineoffiziere und -soldaten, Kaufleute, Abenteurer und auch Missionare im vollen Gang. Diese standen dabei in einem regelrechten Wettbewerb miteinander. Die reizvolleren Kunst- und Alltagsobjekte, die oft an Museen in Deutschland weitergegeben wurden – z.T. sogar schon im Auftrag von Museen „erworben“ wurden –, kamen dabei in vielen Fällen auf höchst fragwürdige Weise in ihre Hände. Wenn man Sie nicht für wertlosen Tand wie Messer, Stoff oder Tabak eintauschte, wurden sie oftmals gewaltsam im Zuge sogenannter Strafexpeditionen geraubt, die nicht selten mit Massakern an der einheimischen Bevölkerung und der Zerstörung ihrer kulturell bedeutsamen Stätten und v.a. auch der Lebensgrundlagen der Inselgemeinschaften einhergingen. Den Sammlern diente oftmals das Credo als Rechtfertigung, dass es sich bei den Einheimischen ohnehin um dem Aussterben geweihte Völkerschaften handele, die es zu dokumentiere gelte.

Abb 1 und 3 Hugo Pratt © 1967 Cong S.A., Suisse / © 2017, Casterman; Abb. 2 und 4, eigene Zeichnungen

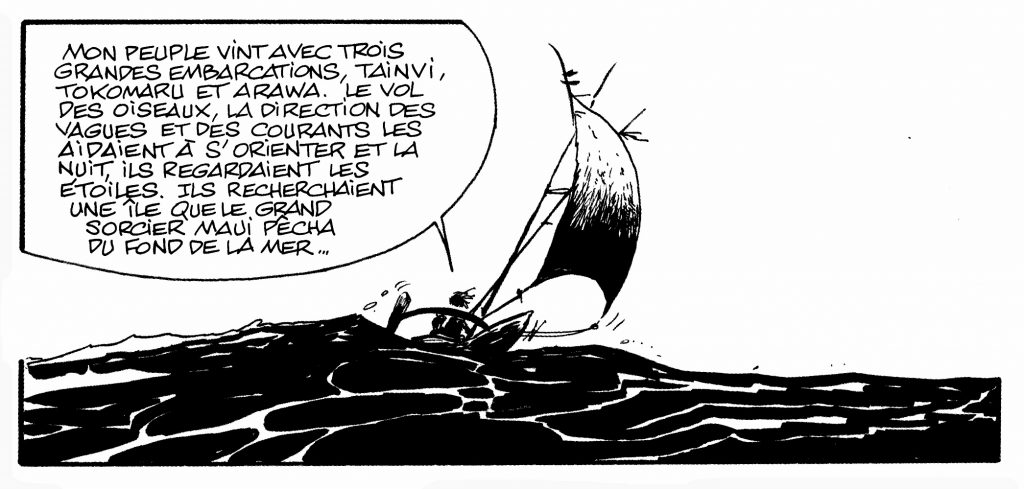

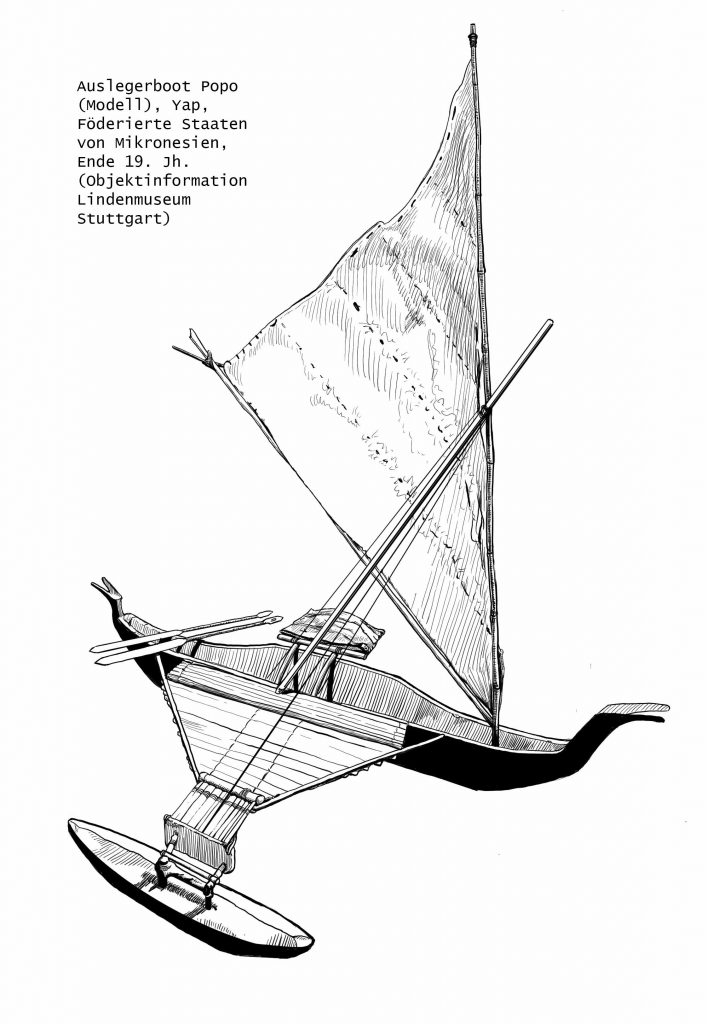

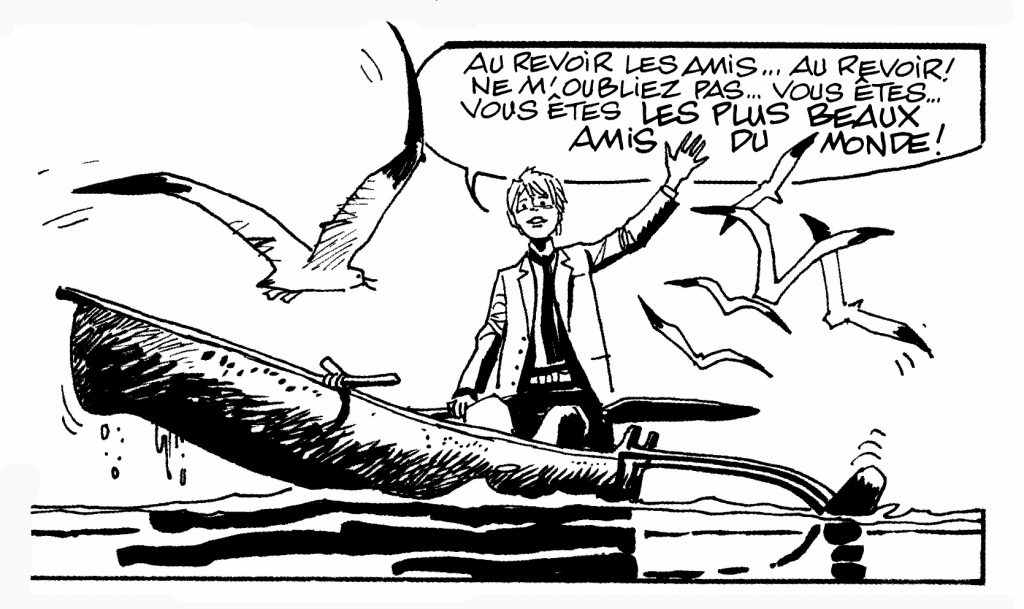

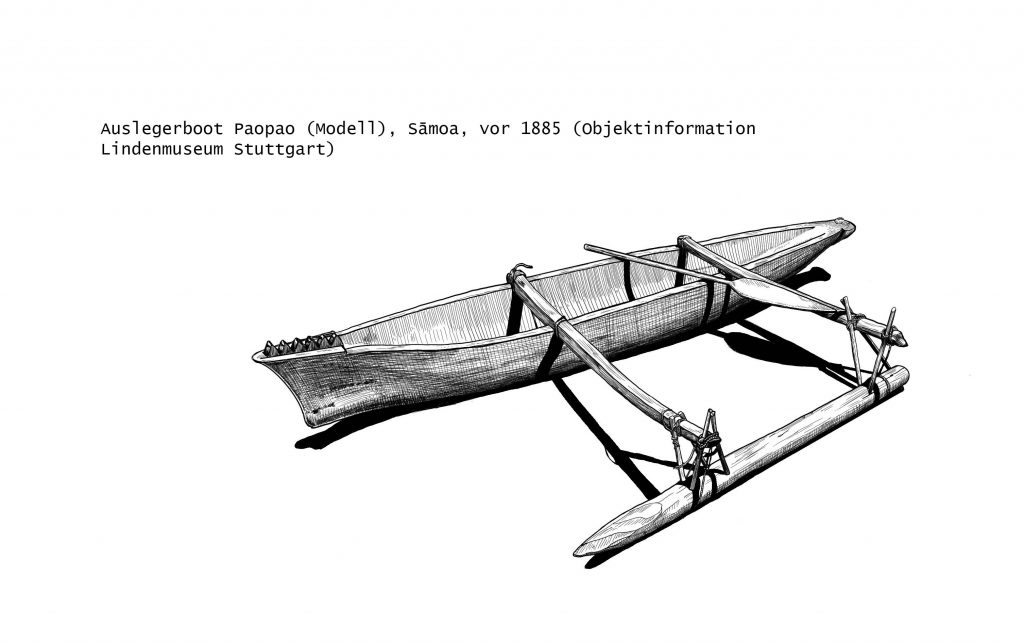

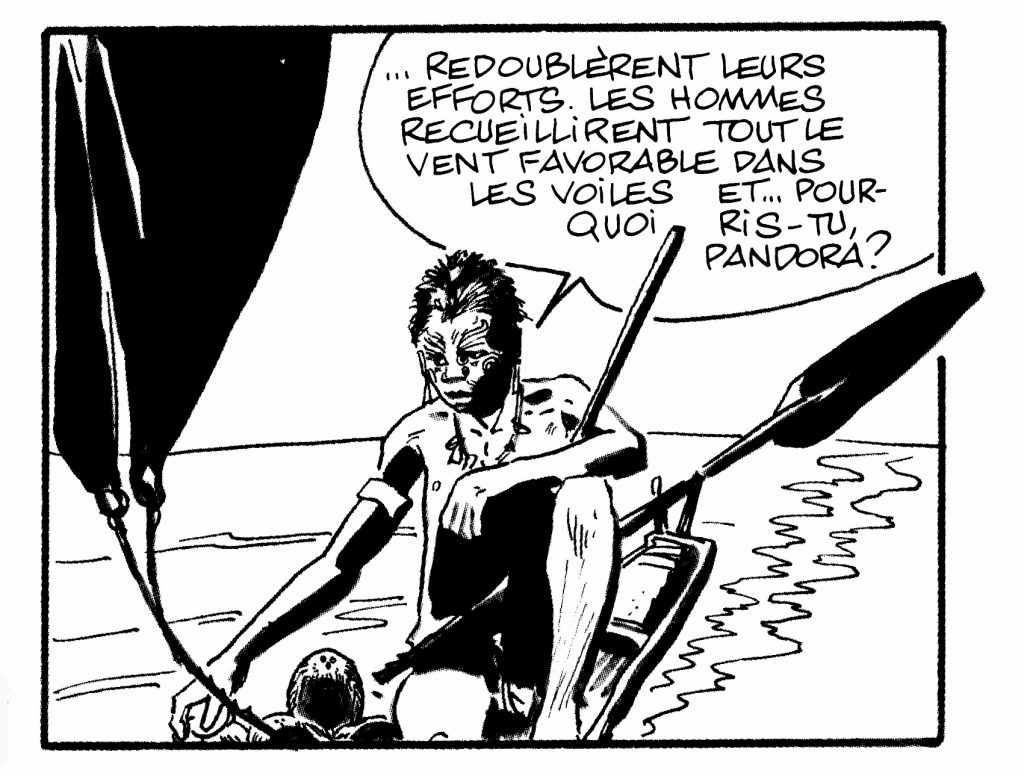

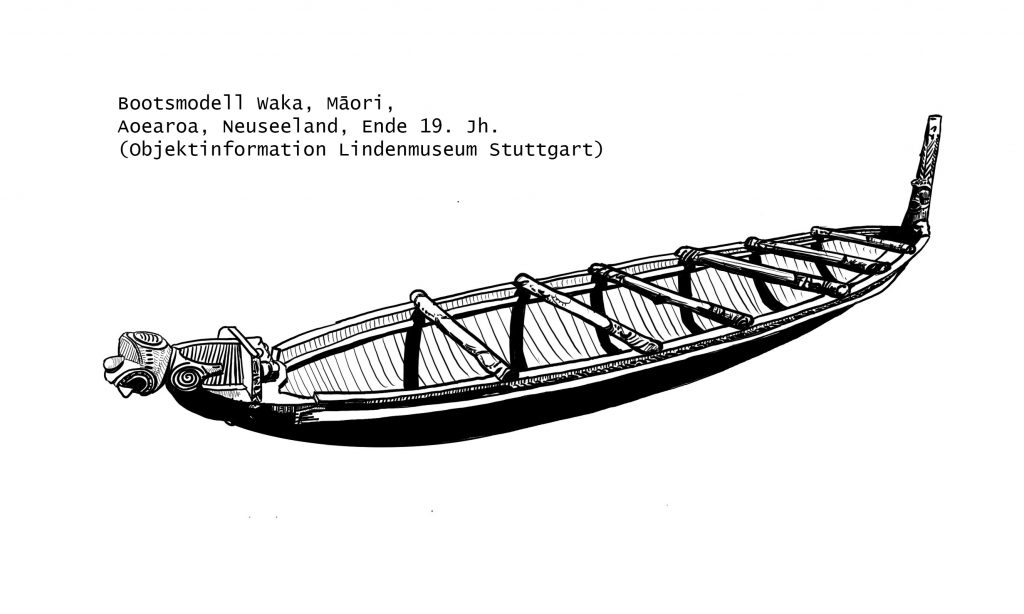

Überall in Ozeanien bestimmten Auslegerboote das Bild. Kleine mit Paddeln bewegte Boote kamen in den Lagunen oder entlang der Küsten zum Einsatz, während hochseetüchtige Segelboote Entfernungen von tausenden von Kilometern zwischen Inseln überwanden. Dabei kamen hochentwickelte Navigationstechniken zum Einsatz, die u.a. den Sternenkompass sowie die Beobachtung des Meeres, des Himmels und natürlicher Phänomene umfassten. In der Südseeballade navigiert der Maori Tarao in einer Szene, indem er sich an einem Hai orientiert, dem er mythische Eigenschaften zuschreibt. Boote gehörten zu den wichtigsten Besitztümern der Bewohner Ozeaniens, trugen sie als Mittel des Fischfangs doch maßgeblich zu ihrem Lebensunterhalt bei. Bei Strafexpeditionen zerstörten die Deutschen neben Palmenhainen, Hütten und Gerätschaften daher oft gezielt die Boote. Dem Kanu- und Bootsbau der Südsee galt auch das besondere Interesse der Ethnologen, bezeugten sie doch die kulturellen Leistungen der vermeintlichen „Primitiven“, deren Besiedelung der pazifischen Inselwelt mit einfachen Mitteln und Techniken bis in die entlegensten Archipele eine gewisse Bewunderung hervorrief. Ethnologen wie Felix von Luschan dokumentierten und sammelten ganze Boote und v.a. auch die handlicheren Bootsmodelle. Letztere wurden von einheimischen Experten für den Verkauf oder im Auftrag von Europäern hergestellt und verdeutlichen nicht nur ihre komplexe Konstruktion, sondern auch ihre kunstvolle Gestaltung. Die Befestigung der Ausleger und die Form des Segel konnte variieren. Das Modell des Popo wurde dem Linden-Museum von dem zwischen 1901 und 1909 für die deutschen Kolonien in Mikronesien zuständigen Bezirksamtmann Arno Senfft (1864-1909) übergeben. Senfft gehörte verschiedenen Handelskompanien an und war an der Inbesitznahme mehrerer Inseln sowie einer Strafexpedition in Palau beteiligt.

Schätzungen zufolge gelangten 80% der Südseeobjekte in deutschen Museen im Zuge der kolonialen Gewaltherrschaft in die Häuser. Diese fragwürdige Provenienz rückt seit Kurzem immer stärker ins Bewusstsein der betreffenden Museen. Eine Prüfung der Ozeanien-Sammlung des Linden-Museums in Stuttgart kam 2018 zu dem Ergebnis, dass 95% der Objekte unter kolonialen Vorzeichen erworben wurden. Ein Teil davon wurde 1908 im Auftrag des Museums von Max von Grapow (1861-1924), einem Kapitän der kaiserlichen Marine, der sich bereits an Strafexpeditionen in der Region beteiligt hatte, im Bismarckarchipel eingesammelt. Bereits 1901 waren dem Haus 300 Objekte von Gouverneur Rudolf von Bennigsen vermacht worden. Diese waren wahrscheinlich 1899 bei einem Raubzug auf einer der Admiralitätsinseln in deutsche Hände und schließlich den Besitz Bennigsens gelangt. Dies sind nur zwei Beispiele für die zu der Zeit praktizierte Kanonenboot-Ethnographie. Einer ihrer Protagonisten, Augustin Krämer (1865-1941), der ebenfalls als Marineoffizier in der Südsee gewesen war und sich dort durch seinen Sammeleifer hervorgetan hatte, wurde 1912 sogar Direktor des Linden-Museums.

Abb. 1 Hugo Pratt © 1967 Cong S.A., Suisse / © 2017, Casterman; Abb. 2, eigene Zeichnung

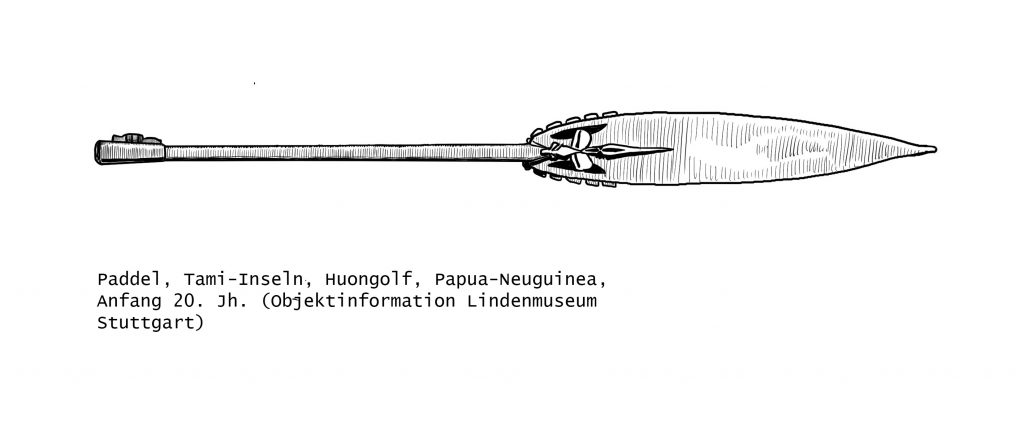

Solche spitzen Paddel dienten dem Antrieb kleinerer Boote und konnten reich geschmückt sein. An dem Paddel von den Tami-Inseln ist am Übergang zwischen Schaft und Blatt eine Gesichtsdarstellung im typischen lokalen Stil angebracht.

Konsequenterweise haben die Ausstellungsmacher anknüpfend an die Provenienzstudie des Museums viele der Objekte in der Dauerausstellung um Informationen zu den kolonialen Erwerbshintergründen ergänzt. Einige der dort präsentierten Objektarten lassen sich in der Südseeballade wiederfinden. In den eingeschobenen grünen Kästchen dienen diese Informationen neben den Zeichnungen der Ausstellungsobjekte dazu, die entsprechenden Szenen der Südseeballade ethnographisch und historisch zu kontextualisieren und sie so um eine Informationsebene anzureichern. Trotz vieler kultureller und stilistischer Gemeinsamkeiten zwischen den Völkerschaften der Südsee, weisen deren Kunst und materielle Kultur regionale Eigenheiten auf. In Ermangelung des erforderlichen Expertenwissens kann hier über die Nennung der Provenienz der musealen Vergleichsobjekte hinaus keine Einschätzung dazu erfolgen, ob es sich bei der Darstellung Hugo Pratts um eine Komposition kultureller Versatzstücke verschiedener ozeanischer Gemeinschaften handelt.

Abb. 1 Hugo Pratt © 1967 Cong S.A., Suisse / © 2017, Casterman; Abb. 2, eigene Zeichnung

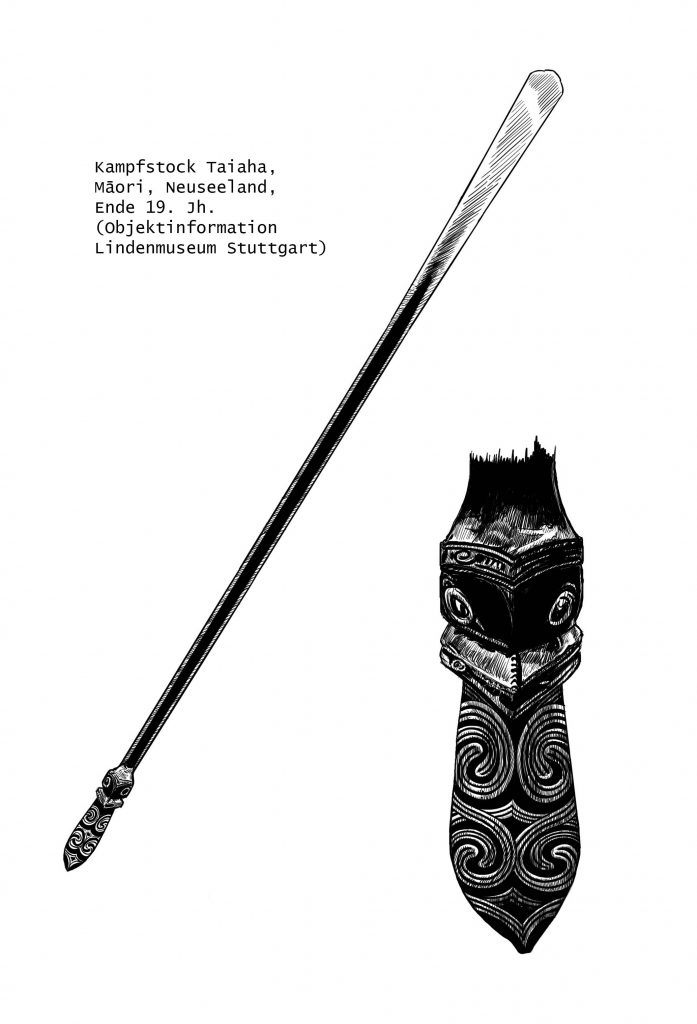

Diese Art von Kampfstock wurde taiaha genannt und sowohl als Schlag- als auch als Stoßwaffe eingesetzt. Andererseits diente er auch als Rednerstab und Statuszeichen. Das Ende des schmuckvolleren Stocks aus dem Linden-Museum zeigt ein stilisiertes Gesicht mit herausgestreckter Zunge.

Von der durch die Deutschen praktizierten Gewaltherrschaft ist in der Südseeballade von der Darstellung des Militärs abgesehen nichts spürbar. Der bereits erwähnte deutsche Marineoffizier, Kapitän Slütter, ist in der Geschichte eine eher positiv konnotierte Figur, der zwischen den anderen Charakteren zwar etwas farblos erscheint, sich aber durch seine moralische Integrität, sein korrektes Betragen gegenüber der weiblichen Hauptfigur Pandora und sein Pflichtgefühl als Soldat, das ihm letztlich zum Verhängnis wird, von den eher eigennützig denkenden, opportunistischen, freigeistigen und moralisch flexiblen Protagonisten abhebt. Für seinen Vorgesetzten, dem gegenüber er Bedenken hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Piraten wie Rasputin äußert, hat dagegen militärische Zweckmäßigkeit größeres Gewicht als moralische Vorbehalte. Neben den Deutschen treten mit Niederländern, Japanern und Neu-Seeländern bzw. Briten alle für die Region relevanten kolonialen Mächte in Erscheinung.

Abb. 1, eigene Zeichnung; Abb. 2 Hugo Pratt © 1967 Cong S.A., Suisse / © 2017, Casterman

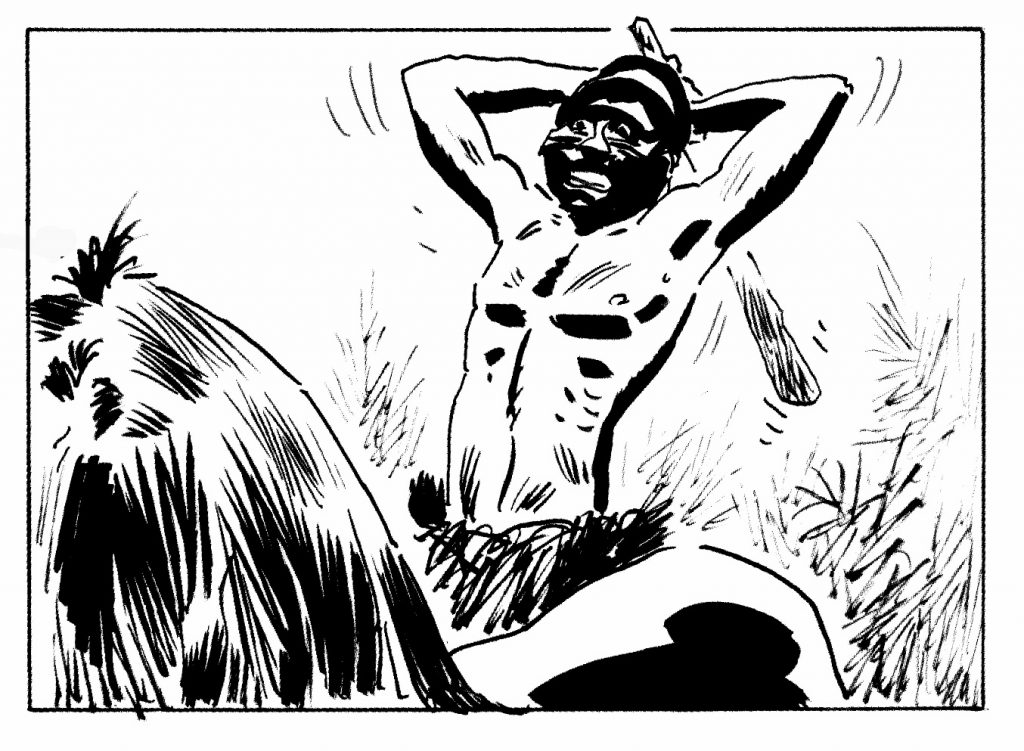

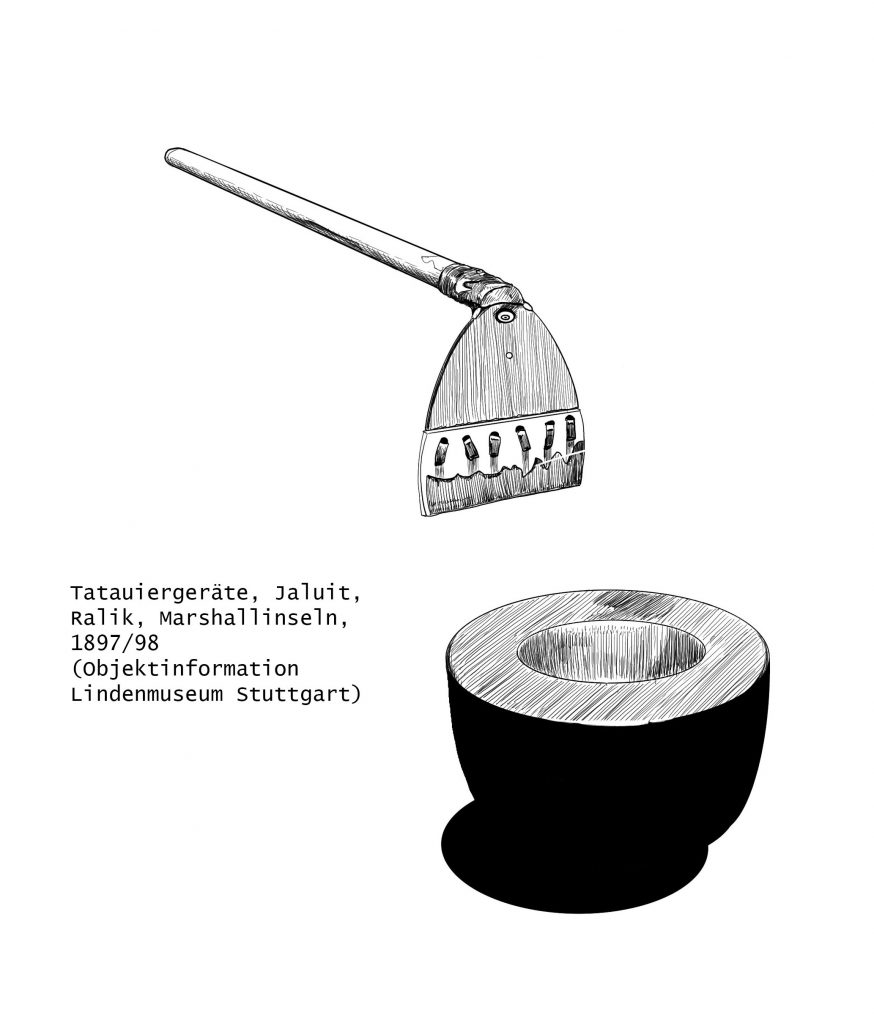

Tattoos gaben Auskunft über Rang und Status einer Person. V.a. in Melanesien kam daneben auch der temporären Bemalung des Gesichts und Körpers für Zeremonien, Feste oder besondere Anlässe Bedeutung zu. Die Gestaltung der Tattoos unterschied sich je nach Geschlecht und Rang und folgte sowohl in der Form als auch in der Platzierung bestimmten Konventionen. In manchen Gesellschaften waren Tattoos dagegen den Männern vorbehalten. Die Muster wurden mit spitzen Werkzeugen wie dem abgebildeten Kamm von den Marshallinseln in die Haut gestochen. Die Kämme wurden in Farbe getränkt, die dann mit Hilfe eines Klopfstabes in die Haut eingebracht wurden. Der Kamm wurde dem Museum von Augustin Krämer (1865-1941) übergeben, der von 1893 bis 1895 als Marinestabsarzt zur Besatzung eines in Sāmoa stationiertem Kriegsschiffes gehörte.

Wie steht es andererseits mit der Authentizität der Darstellung des Ersten Weltkriegs in der Südseeballade, der letztlich das Ende des nur wenige Jahrzehnte währenden kolonialen Abenteuers Deutschlands in der pazifischen Inselwelt einläutete?

Die fern der Heimat gelegenen deutschen Besitzungen fanden sich bei Ausbruch des Krieges isoliert und schlecht vorbereitet. Möglicherweise hatten die Deutschen sich im Vertrauen auf eine Art unausgesprochenes Gentleman’s Agreement darauf verlassen, dass die europäischen Mächte die kolonialen Besitzungen nicht in Frage stellen würden. Dennoch wurde der Raum wie in der Südseeballade angedeutet zu einem Kriegsschauplatz. Der Einsatz eines deutschen U-Boots im Pazifik dürfte allerdings der Phantasie Hugo Pratts entsprungen sein. Hugo Pratt reizte hier sicher der Kontrast zwischen dem hochtechnisierten Unterseeboot und den einheimischen Gefährten. Das Deutsche Reich bediente sich im Pazifik vielmehr Kriegsschiffe wie des kleinen Kreuzers Emden [http://www.landesmuseum-emden.de/1388-0-3] und v.a. sogenannter Hilfskreuzer. Letztere waren zivile Dampfer, die für den Krieg requiriert und bewaffnet worden waren [Zum Einsatz eines dieser Hilfskreuzer im Pazifik siehe den Podcast-Beitrag: GAG406: Die SMS Wolf und die Piraten des Kaisers – Geschichten aus der Geschichte]. Die Versorgung dieser Schiffe mit Kohle war dabei ein fortwährendes Problem und schränkte ihren Einsatzradius und Erfolg im Kaperkrieg stark ein. In Zeiten der Dampfschifffahrt war der Energieträger für die Seekriegsführung von strategischer Bedeutung. Im Comic taucht dieses Problem gleich zu Beginn auf, als Corto Maltese vor der Kaperung eines holländischen Schiffs die an Bord befindlichen und von den Deutschen begehrten Kohlenvorräte zur Sprache bringt.

Hugo Pratt © 1967 Cong S.A., Suisse / © 2017, Castermann

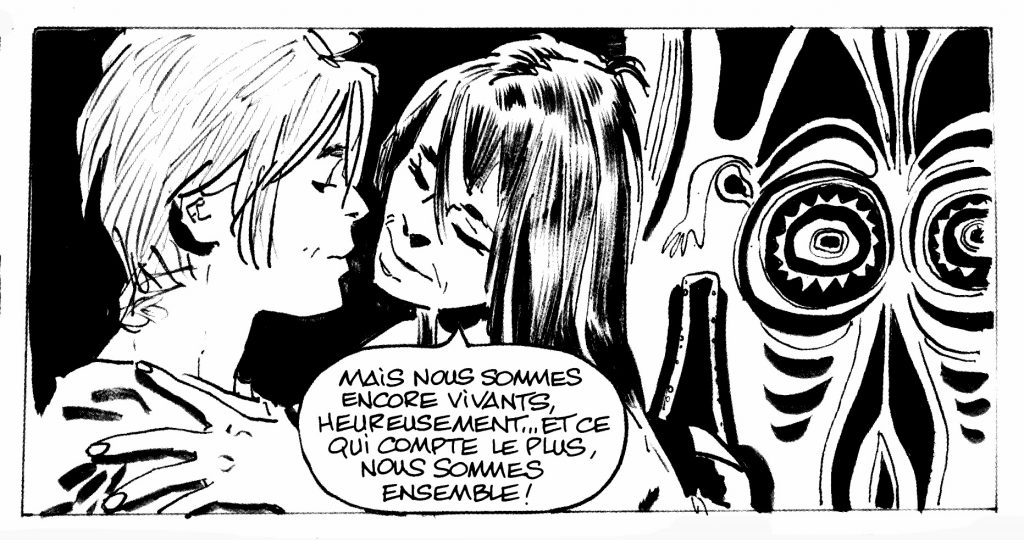

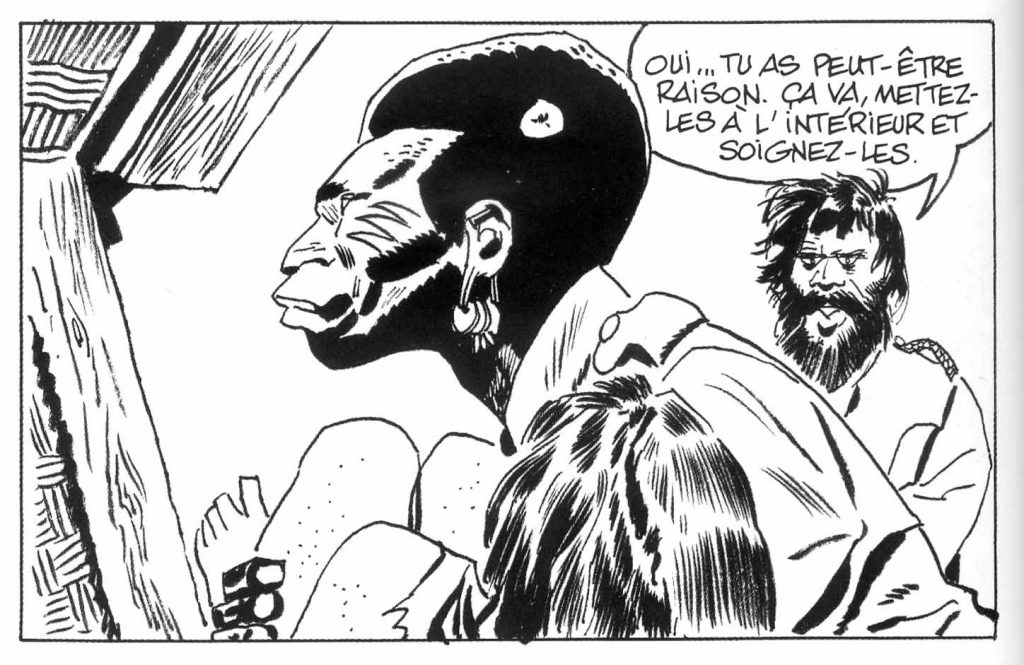

Allgemein lässt sich feststellen, dass die Protagonisten der Südseeballade fast ausschließlich Weiße sind. Die Einheimischen treten i.d.R. entweder als uniformierte Hilfstruppen im Dienste der europäischen Mächte oder aber als feindlich gesinnte Kannibalen in vollem Körperschmuck mit Speeren und Keulen auf. Einzelne von Ihnen sind allerdings durchaus auch Akteure auf Augenhöhe mit den Protagonisten, äußern ihre Meinung und verfolgen eigene Ziele.

Und auch als Nebenfiguren oder Statisten haben die Einheimischen eine gewisse Mehrdimensionalität. Mit bestimmten Mitteln wird beim Leser der Eindruck einer kulturellen Kluft zwischen Protagonisten und Einheimischen hervorgerufen. So sprechen die Einheimischen zuweilen ihre eigene Sprache (z.B.: Juggh elemntegh ka amotoh…). Dadurch treten sie als Menschen mit ihrem eigenen kulturellen System und einer eigenen Agenda auf, die sich erst durch die folgende Übersetzung erschließt. Andererseits beherrschen die Einheimischen aber auch die Sprache des Lesers, wobei hier durch grammatikalische Unstimmigkeiten variierende fremdsprachliche Kompetenzen angedeutet werden. Dieses bewusste sprachliche Verstümmelung erscheint allerdings weniger als eine Mittel, mit dem ein Mangel an Zivilisation oder gar eine Ungebildetheit der Einheimischen suggeriert würde, sondern stärkt eher den Eindruck einer sprachlichen Mehrdimensionalität in der interkulturellen Begegnung, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Konfrontation des Lesers mit der einheimischen Sprache.

Auch äußerlich wird die Gruppe der Einheimischen differenziert dargestellt und in sich durch die Zuordnung zu einer ethnischen Gruppe und äußere Merkmale wie Physiognomie, Haar oder Tracht unterschieden, wobei diese Merkmale in der Darstellung zuweilen etwas übertrieben erscheinen.

Auch die räumliche Mobilität der verschiedenen Gruppen bzw. Individuen, die sich selbst an bestimmten Orten der Südsee als Fremde wiederfinden, wird thematisiert.

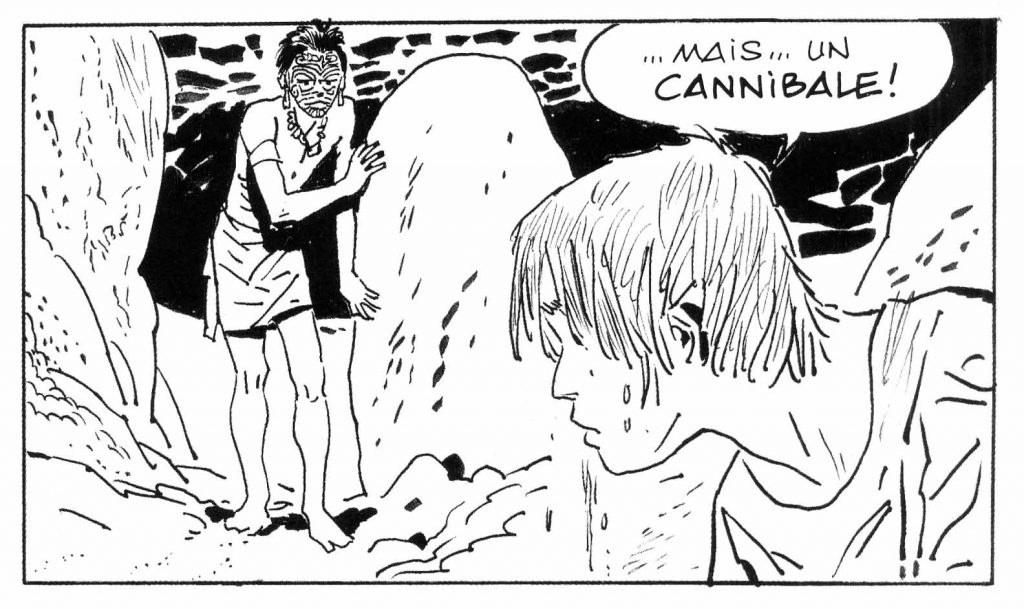

Einige der Protagonisten geraten im Laufe der Geschichte in die Gewalt eines einheimischen Stammes, deren Mitglieder Pandora als „Kannibalen“ bezeichnet. Die Flucht gelingt dank der Überlegenheit der europäischen Feuerwaffen, denen die Stammeskämpfer in großer Zahl zum Opfer fallen. Allerdings bleibt durchaus uneindeutig, ob die Zuschreibung des Kannibalentums lediglich eine Annahme Pandoras ist oder den Tatsachen entspricht. In einer anderen Szene werden die Überheblichkeit und die Vorurteile der Weißen gegenüber den Einheimischen indirekt als solche entlarvt. So trifft Cain, der Bruder Pandoras, nach einem Schiffbruch an Land auf einen Mann mit Gesichtstattoo, den er ebenfalls sofort als Kannibalen identifiziert.

Im Glauben, dass dieser seiner Sprache nicht mächtig ist, spricht er diesen in Anspielung an Robinson Crusoe in einer Art Galgenhumor angesichts seines eigenen Schicksals als „Freitag“ an. Daraufhin stellt sich heraus, dass der junge Maori nicht nur die Sprache Cains beherrscht, sondern auch dessen literarische Anspielungen versteht. Seine westliche Bildung führt er auf seine Zeit in einer katholischen Missionsschule zurück. Wie bei vielen seiner enigmatischen und vielschichtigen Charaktere lässt Hugo Pratt den Leser aber auch im Fall des Maori über dessen wahre Natur im Unklaren – später entpuppt dieser sich dann als ein neuseeländischer Spion. Literarische Südsee-Assoziationen und daraus gespeiste Vorurteile gegenüber ihren Bewohnern, wie sie Cain und gleichzeitig auch dem Comic-Leser zu eigen sind, werden hier mit einer komplexen Realität konfrontiert.

Abb. 1 Hugo Pratt © 1967 Cong S.A., Suisse / © 2017, Casterman; Abb. 2, eigene Zeichnung

Im gesamten Stromgebiet des Sepik-Flusses waren Einbäume ein wichtiger Besitz und insbesondere die Vordersteven waren oft aufwändig in Form eines Krokodilkopfs oder Vogels gestaltet. Die aufgehängte Krokodilskulptur in der Südseeballade ähnelt dem Bootssteven aus dem Linden-Museum bis ins Detail, wobei unklar bleibt, ob es sich hier um das Teil eines Bootes handelt. Es ist anzunehmen, dass das Tier für die Menschen kontextübergreifend mythologische Bedeutung hatte.

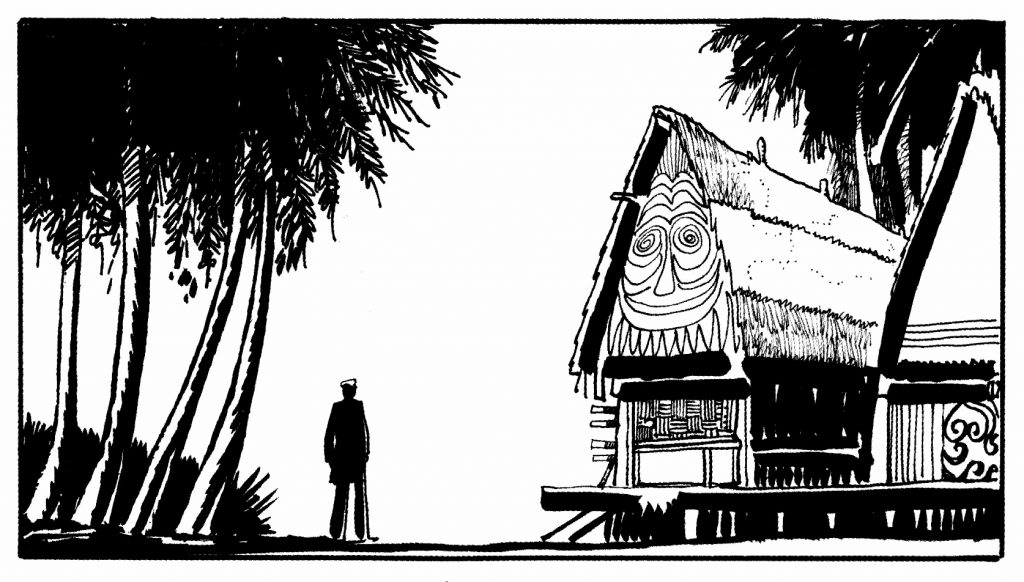

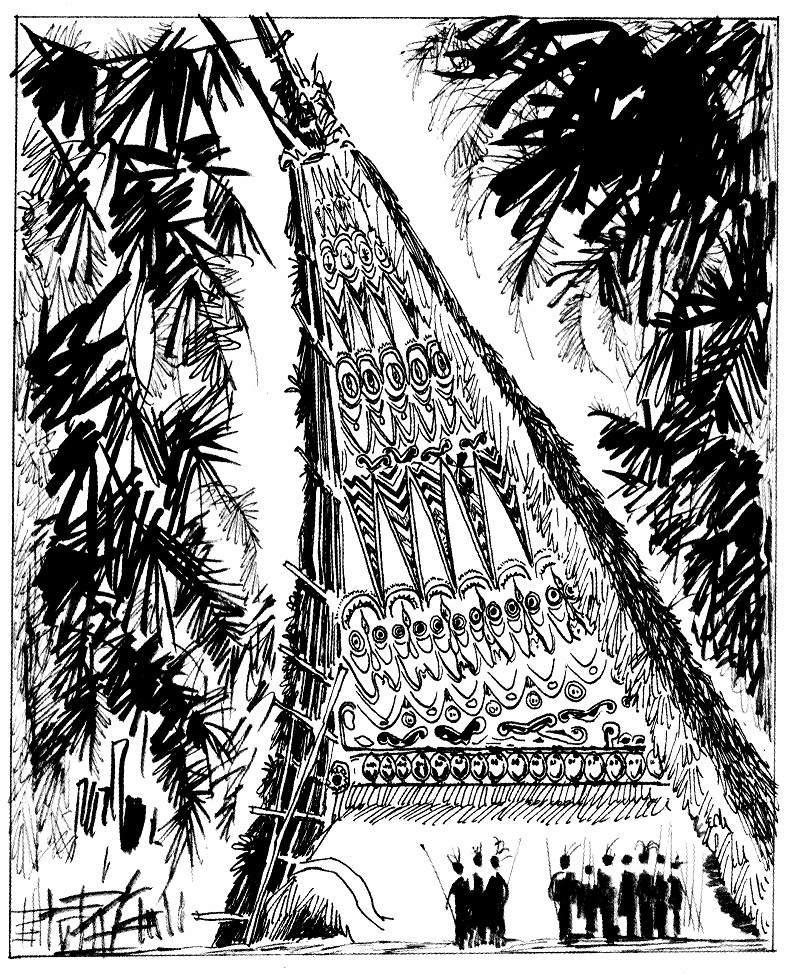

Die koloniale Herrschaftspraxis der Deutschen oder die anderer Mächte wird in der Südseeballade nicht thematisiert. Einheimische Familienstrukturen, Frauen oder Kinder werden nicht gezeigt und auch ihre Kultur wird über äußerliche Merkmale wie Kleidung, Waffen und Architektur und einem kleinen Exkurs Taraos in die Mythologie der Maori hinaus kaum greifbar. Nur im Fall des feindseligen Stammes wird die Existenz einer Art spirituellen Elite angedeutet, die als „Männer der Mysterien“ bezeichnet werden und in einer eigenen prächtig geschmückten Hütte über das Schicksal der Gefangenen entscheiden.

Derartige Zeremonialhäuser bildeten bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts den politischen und religiösen Mittelpunkt der Gemeinschaften. An diesen geheiligten Orten, an denen Skulpturen, Masken und Instrumente verwahrt wurden, versammelten sich die erwachsenen Männer und wurden – wie in der Südseeballade – politische und andere Entscheidungen getroffen. Die Kommunikation mit den Ahnen, die in den spirituellen Vorstellungen der Gesellschaften Ozeaniens eine zentrale Rolle spielte, war i.d.R. Männern vorbehalten. Männerbünde, die ein geheimes Wissen und geheime Rituale pflegten spielten, hatten großen Einfluss auf das soziale und spirituelle Leben der Gemeinschaften. Rituale, Objekte und Masken standen im Zentrum der magischen Praktiken dieser Bünde, die trotz des christlichen Missionseifers der Kolonialmächte z.T. bis ins 20. Jahrhundert fortbestanden.

Hugo Pratt © 1967 Cong S.A., Suisse / © 2017, Casterman

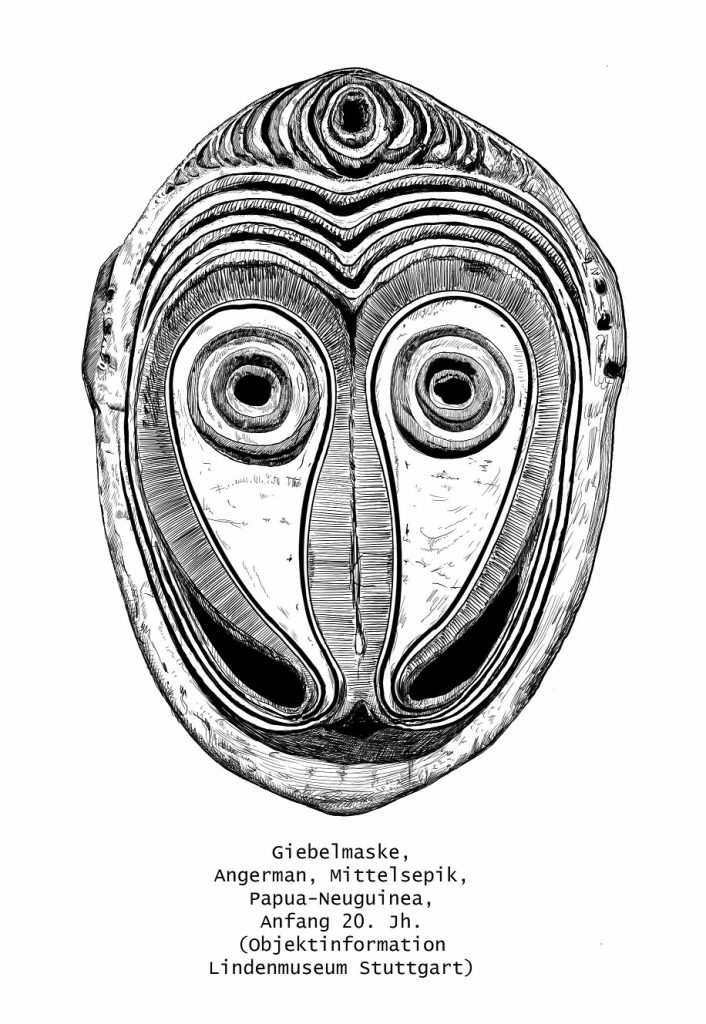

Giebelmasken verdeutlichen, dass Bauwerke und insbesondere die großen Männerhäuser als Personen, oft als weibliche Wesen angesehen wurden. Konzentrische Augenkreise, eine lange Nase und ein offener Mund sind bei Haus- und Giebelmasken vom Mittellauf des Sepik häufig. In der Südseeballade zeigt Hugo Pratt ähnliche Masken, allerdings eher als Schmuck der Innen- und Außenwände. In einem Bild ziert ein auf die Wand aufgebrachtes Gesicht auch einen Giebel. Die hölzerne Maske aus dem Linden-Museum ist allerdings weit kleiner und wurde wahrscheinlich aufgehängt.

Koloniale Gegensätze treten in der Südseeballade allenfalls punktuell zu Tage. So werden die auf Seiten des Mönchs kämpfenden Einheimischen von japanischen Soldaten in einer Szene als „Wilde“ bezeichnet. Eine Schlüsselszene ist hier aber wohl jene, in der einer der einheimischen Protagonisten der Südseeballade namens Cranio Corto Maltese die Lage der Ureinwohner auseinandersetzt. Diese seien durch die Ankunft der Weißen vom Regen in die Traufe gekommen. Die Einbeziehung seines Volkes in die Kriege der Weißen sei schwer erträglich, eine Befreiung vom Joch der Weißen nur durch die Vereinigung der Melanesier in einer melanesischen Nation zu erreichen was auch für die anderen pazifischen Völker gelte. Corto Maltese begegnet dem Ansinnen zunächst spöttisch, scheint durch diese Äußerungen dann aber doch nachdenklich gestimmt. Später wird Cranio von Rasputin erschossen.

Interessanterweise war diese Frage zur Zeit der Publikation der Südseeballade 1967 ein hochaktuelles Thema. Nach der langen Zeit unter kolonialer und später treuhänderischer Verwaltung erlangte Mikronesien 1970, Papua-Neuguineau 1975 und die Salomonen 1978 ihre volle staatliche Unabhängigkeit.

Abb. 1 Hugo Pratt © 1967 Cong S.A., Suisse / © 2017, Casterman; Abb. 2, eigene Zeichnung

Masken wie die Maske Lor wurden von Tänzern bei gemeinsamen Auftritten benutzt. Wahrscheinlich fanden sie bei Beerdigungszeremonien Verwendung und stellten Geistwesen dar. In der Fransendekoration und dem bleichen Gesicht ähnelt die Maske den beiden Beispielen aus der Südseeballade. Der europäisch wirkende Hutteil macht die Maske gleichzeitig zu einer Kopfbedeckung und gibt der Maske Sitz. Das Objekt wurde aus Holz, Baummark, Pflanzenfasern, Rindenbast, Federn, Kuskuszahn und Pigment angefertigt.

Es ist ein Kennzeichen der Südseeballade, dass der Autor auf direkte Urteile oder die Suggestion einer Wertung seiner schillernden Figuren weitestgehend verzichtet. Diese sind nie eindeutig gut oder böse, stecken voller Widersprüche und Konflikte, mit denen sich der Leser auseinandersetzen muss. Dies gilt auch für die Darstellung der Einheimischen in der Südseeballade. Auch wenn das Bild eines Speere und Keulen schwingenden Stammes bei der Verfolgung einer Gruppe Weißer einem in Literatur und Film verbreiteten Klischee entspricht, bleibt der Leser in seinem Bild von den Einheimischen doch im Unklaren, ahnt er doch eine ihm verschlossene komplexe Realität hinter der „wilden“ Kulisse. In Comics wie dem 1930-31 veröffentlichten „Tim und Struppi im Kongo steht die Überlegenheit der weißen Protagonisten gegenüber den oft lächerlich wirkenden afrikanischen Statisten dagegen nie in Frage.

Abb. 1, eigene Zeichnung; Abb. 2 Hugo Pratt © 1967 Cong S.A., Suisse / © 2017, Casterman

Der Bau großer prächtiger Boote erforderte das Engagement der ganzen Gemeinschaft und ein hohes Maß an handwerklichen Könnens und Kunstfertigkeit. Die mit Paddeln bewegten Boote der Māori wie das oben abgebildete waren bis zu 30 Meter lang und konnten bis zu 100 Menschen fassen. Sie wurden aus einem Einbaum und aufgesetzten Seitenplanken angefertigt und spielten eine zentrale Rolle für die Identität einer Gemeinschaft. Das Boot des Stammes in der Südseeballade hat zwei Kiele und ähnelt eher dem sogenannten Luf-Boot von der gleichnamigen Insel im Bismarck-Archipel, das heute eines der Prunkstücke des Ethnologischen Museums im Berliner Humboldt-Forum ist. Die Bevölkerung von Luf wurde durch Massaker bei deutschen Strafexpeditionen 1882/83 stark dezimiert. Umsiedlungsmaßnahmen und die Umwandlung der Insel in eine Plantage besiegelten ihr Schicksal schließlich. Der Bau des gleichnamigen Boots durch die Überlebenden von 1882/83 erfolgte in dem kurzen Zeitfenster zwischen den Massakern und ihrer endgültigen Verdrängung und kann als letzte kulturelle Schöpfung der Luf-Leute betrachtet werden. Das Wissen um die Konstruktion und Gestaltung solcher Boote ging in der Folge verloren.

Ob die Rolle der den Weißen grundsätzlich untergeordneten oder unterlegenen Einheimischen in der Südseeballade Ausdruck eines Bemühens um historische Authentizität bei der Darstellung einer kolonial geprägten Umgebung ist oder narrativen Grundmustern folgt, in denen Nicht-Weiße als Helden nicht vorstellbar sind, ist schwer zu entscheiden. In jedem Fall sind sie in der Südseeballade nicht lediglich Teil einer exotischen Kulisse, vor der sich die Abenteuer der Helden abspielen, sondern auch individuelle Akteure, in deren Ausgestaltung das interkulturelle Einfühlungsvermögen und historische Problembewusstsein Pratts sichtbar wird und die in ihrer Fremdheit nicht als bloße kulturelle Kontrastfolie zur Herausstellung der eigenen Überlegenheit herhalten. Ihre mit narrativen Mitteln geschaffene enigmatische Qualität – durchaus aus der Perspektive des westlichen Betrachters – transportiert vielmehr die interkulturellen Begegnungen inhärente Verunsicherung und nimmt die Einheimischen gerade durch den Verzicht auf eine Festlegung durch Wertung oder Erklärung als Gegenüber ernst.

Anmerkungen:

Als Quellengrundlage diente die folgende französischsprachige Fassung des Comics:

Hugo Pratt: La Ballade de la mer salée, aus dem Italienischen übersetzt von Céline Frigeau, Casterman 2017 (Erstausgabe 1967).

Die Informationen zu den Objekten und ihren Hintergründen wurden z.T. der Dauerausstellung des Linden-Museums Stuttgart 2023 entnommen und hier paraphrasiert wiedergegeben.

Literatur

Götz Aly: Das Prachtboot. Wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten, Frankfurt a. M. 2021.

Stewart Firth: New Guinea under the Germans. Melbourne 1983.

Hermann J. Hiery: Fa’a Siamani: Germany in Micronesia, New Guinea and Samoa 1884-1914, Leipzig 2020.

Dieter Jüdt: Von der Idee zur Graphic Novel. Erzählen mit Bildern. Szenario – Storyboard – Grafischer Sound, Mainz 2022.

Andreas Leipold: Des Kaisers Piraten in der Südsee und im Südatlantik: Der Einsatz deutscher Hilfskreuzer in der ersten Phase des Ersten Weltkrieges (Quellen und Forschungen zur Südsee, Reihe B: Forschungen, Band 7), Leipzig 2018.

Linden-Museum Stuttgart: Provenienzforschung im Projekt „Schwieriges Erbe: Zum Umgang mit kolonialzeitlichen Objekten in ethnologischen Museen“ – Abschlussbericht, bearbeitet von Gesa Grimme, Stuttgart 2018.